Rundreise Schweiz - Aargau 2025 (Aargau, Zürich)

Reisebericht von R. A. Mauersberger

Kurz-Übersicht- Rundreise Schweiz 2025

Rundreise Teil 1: Reisebericht Burgen im Kanton Aargau 2025 (Windisch, Brugg, Vindonissa)

Rundreise Teil 2: Reisebericht Schweiz - Kanton Zürich (Hinwil, Dürnten)

Rundreise Teil 3: Reisebericht Schlösser und Burgen in Aargau (Wildegg, Lenzburg)

Rundreise Teil 4: Reisebericht Schweiz - Kanton Luzern 2025 (Baar, Luzern, Rapperswil)

Koordinatenliste zur Rundreise - Schweiz 2025

Fahrt von Wald / Schweiz nach Lenzburg

Route 297 km 5,5 h)

Die Burg Brunegg wird in der 1. Hälfte des 13. Jh. als Sitz habsburgischer Dienstleute erbaut. Ein tiefer Halsgraben und eine vier Meter starke Schildmauer schützten die vollständig in Megalithbauweise errichtete Kernburg gegen die Angriffsseite hin. Im 14. Jh ist die Burg im wechselnden Besitz von habsburg-österreichischen Dienstleuten. Um 1375 wird die Kernburg teilweise durch einen Brand zerstört. Der nachfolgende Wiederaufbau führt mit dem Bau eines Hauptturmes zur Verstärkung der Burg.

Im 16. und 17. Jh. erfolgen Unterhaltsarbeiten an der Burg. Nachdem sie bereits 1555 und 1627 vom Blitzschlag getroffen wird, bringt 1664 ein weiteres Unwetter das im Hauptturm gelagerte Pulver zur Detonation. 20 Jahre später stürzen Teile der Kernburg deshalb ein. Während der Hauptturm als Halbruine belassen wird, werden Palas und Zwischentrakt wieder hergerichtet.

Nach dem Fall des Ancien Régime 1798 lässt ein Privater die Anlage zur Krankenanstalt umbauen. Der ruinöse Hauptturm wird zur Hälfte abgetragen, die ganze Kernburg unter ein einheitliches Dach gebracht. Durch die Umgestaltung der Unterburg und die Errichtung von Gartenterrassen wird der Komfort erhöht. Nachdem die Nutzung als Krankenanstalt misslingt, gelangt die Anlage an die Familie der Hünerwadel von Lenzburg.

Zwei Mal traf die Burg ein Blitzschlag. Ein dritter ließ das gelagerte Pulver explodieren. Mit dem Ausbau der Innenräume wird Brunegg zum Schloss.

Das Schloss befindet sich auf dem Chestenberg oberhalb des Dorfes Brunegg und befindet sich seit 1945 im Besitz der Familie von Salis - also im Privatbesitz und ist grundsätzlich nicht öffentlich zugänglich.

Quelle: https://www.ag.ch/de/verwaltung/bks/kultur/kulturpflege/archaeologie/sehenswuerdigkeiten-fundorte?dc=42b66c42-92cb-4b0e-b7af-f75bd1c92dad_de

Das Schloss Wildegg ist ein Schloss in der Gemeinde Möriken-Wildegg. Die Anlage befindet sich rund achtzig Meter oberhalb des Dorfes Wildegg am Ende eines felsigen Ausläufers des Chestenbergs, oberhalb der Bünz und der Aare. Es gehört seit dem 1. Januar 2011 dem Kanton Aargau.

In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts liessen Dienstmannen der Habsburger hier eine Burg errichten, um die südwestliche Ecke des Eigenamtes, des habsburgischen Kerngebietes, zu schützen und eine strategisch wichtige Stelle an der Aare zu kontrollieren. Sie wurde 1242 erstmals urkundlich erwähnt und von den Truchsessen von Habsburg und Wildegg bewohnt, einem Ministerialengeschlecht der Habsburger. Nach deren Aussterben gelangte sie um 1340 an Johann I. von Hallwyl. Peter von Gryffensee kaufte 1437 die Burg von den Hallwyl, um das Mannlehen Wildegg 1457 an die Stadt Bern, seit 1415 Lehensherrin im unteren Aargau, zurückzugeben. Das Lehen ging um 1462 an die Brüder Hans, Hans Heinrich und Hans Thüring von Ballmoos. Um 1480 erwarb der Innerschweizer Ritter Albin von Silenen das Lehen Wildegg, was Bern missfiel, denn kurz vorher erwarb der Luzerner Heinrich Hasfurter die Burg Wildenstein.

Bern zog das Lehen ein und gab es stattdessen 1483/84, zusammen mit dem Patronat und der Niederen Gerichtsbarkeit zu Holderbank und Möriken an den Brugger Kaspar Effinger um 1730 Gulden.[1] Die Effinger vererbten diesen Besitz elf Generationen weiter. 1552 brannte die Burg infolge Blitzeinschlags fast vollständig aus, nur das Mauerwerk blieb erhalten. Über mehrere Jahre hinweg wurde die Burg wieder bewohnbar gemacht. Ab 1684 erfolgte der Umbau der Anlage in ein Wohnschloss im Barockstil. 1825 wurde neben dem Schloss das sogenannte Erlachhaus errichtet. Die Wildegg und ihre zugehörigen Güter ging 1830 in den Besitz der Familienkiste Effinger über. 1886 wurde gegenüber dem Erlachhaus die Villa im Stil eines Landschlösschens erbaut.

Julie von Effinger, die Letzte ihrer Linie, starb 1912 ohne Nachkommen. Sie vermachte das Schloss mit fast der gesamten Ausstattung und die dazugehörende Domäne der Eidgenossenschaft, die das ganze Gut dem Landesmuseum zur Verwaltung übergab. Das Schloss wurde unter der Leitung von Eduard Vischer bis 1917 instand gesetzt und für den Museumsbetrieb vorbereitet. Zum Familienerbe gehört unter anderem auch ein umfangreiches Archiv mit Zeugnissen aus mehreren Jahrhunderten, das 2011 dem Staatsarchiv Aargau übergeben wurde.

Das Schloss Wildegg wechselte am 1. Januar 2011 in den Besitz einer vom Kanton Aargau errichteten Stiftung. Der Museumsbetrieb wurde auf dieses Datum vom Museum Aargau übernommen. Der Grosse Rat des Kantons Aargau hatte dafür im Januar 2010 mit 104 zu 22 Stimmen einen jährlichen Kredit bewilligt. Im Sommer 2011 wurde die noch von der Schweizerischen Eidgenossenschaft finanzierte Renovation des Schlosses abgeschlossen.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Wildegg

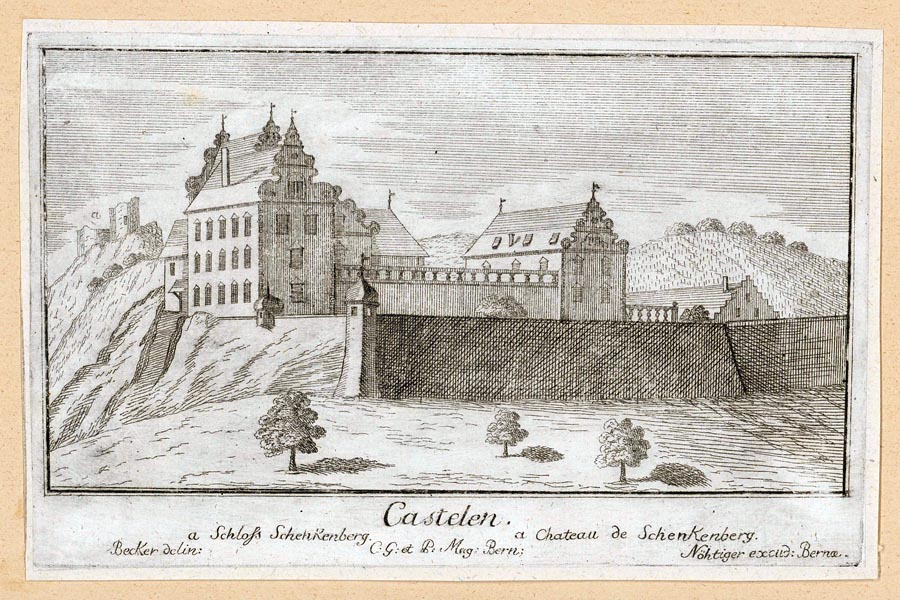

Schenkenberg ist die Ruine einer Höhenburg oberhalb von Thalheim. Sie wurde im 13. Jahrhundert im Auftrag der Habsburger errichtet, war während 260 Jahren Verwaltungssitz der Landvogtei Schenkenberg der Stadt Bern und verfiel im 18. Jahrhundert zu einer Ruine. Sie befindet sich auf dem gleichnamigen, 631 Meter hohen Berg im Faltenjura, rund 200 Meter über dem fünf Kilometer langen Schenkenbergertal.

Erbaut wurde die Burg wahrscheinlich zu Beginn des 13. Jahrhunderts im Auftrag der Habsburger, die damit ihre Kerngebiete um ihren Stammsitz und die Stadt Brugg absichern wollten. Die erste urkundliche Erwähnung der Burg erfolgte im Jahr 1243, als ein H. de Schenkenberc zusammen mit den Grafen Rudolf und Hartmann von Habsburg genannt wird. Schlossherren waren damals die Schenken von Schenkenberg, Dienstherren der Habsburger. 1282 war Albrecht von Löwenstein-Schenkenberg, ältester Sohn Rudolfs I. von Habsburg, Herr auf der Burg(->Wappentafel von Meinrad Keller). Der Besitz der Burg wechselte in der Folge zwischen mehreren Dienstherren der Habsburger (Hinweis: Die Wappentafel von Meinrad Keller weist Albrecht von Löwenstein-Schenkenberg als ersten Besitzer der Burg aus; das Wappen zeigt einen aufsteigenden Adler über einem Dreiberg).

Nach der verlorenen Schlacht bei Sempach waren die Habsburger in Geldnöte geraten und mussten die Burg verpfänden. 1415 fielen die Habsburger bei König Sigismund in Ungnade, woraufhin die Eidgenossen den Aargau eroberten. Das Gebiet links der Aare, darunter auch das Schenkenbergertal, blieb jedoch vorerst unangetastet. 1417 stellte König Sigismund die Burg unter seinen direkten Schutz. Die damalige Schlossbesitzerin Margaretha von Fridingen verkaufte 1431 das Schloss und die damit verbundenen Rechte an Freiherr Thüring von Aarburg.

Die Herrschaft Schenkenberg erstreckte sich über einen Grossteil des heutigen Bezirks Brugg. 1451 geriet Thüring in finanzielle Probleme und verkaufte die Herrschaft an seinen Schwiegersohn Hans von Baldegg und dessen Bruder Markwart. Die Baldegger, die 1386 auf Seiten der Habsburger gekämpft hatten, verbündeten sich demonstrativ mit Österreich und zogen damit den Zorn der Eidgenossen auf sich. Immer häufiger kam es zu Streitigkeiten mit den Bürgern der Stadt Brugg, die Berner Untertanen waren. 1460 hatte Bern schliesslich genug von den ständigen Provokationen, besetzte die Herrschaft und verjagte die Baldegger. Die bei den Kampfhandlungen beschädigte Burg wurde umgehend wieder instand gesetzt. Die Herrschaft Schenkenberg wurde eine Landvogtei im Berner Aargau und die Burg Sitz des bernischen Landvogts. Mehrmals versuchten die Baldegger, ihren Besitz auf diplomatischem und juristischem Weg zurückzugewinnen, beispielsweise im Schwabenkrieg von 1499, aber stets erfolglos. Hans von Baldegg, der letzte seiner Linie, starb um 1510 an der Pest.

Die Burg Schenkenberg lag in der nordöstlichen Ecke des Berner Herrschaftsbereichs unweit der Grenze zu Vorderösterreich. Aufgrund dieser strategisch wichtigen Lage befestigte Bern die Burg stark, sparte allerdings beim Unterhalt. Im frühen 18. Jahrhundert war die Burg derart baufällig geworden, dass der Landvogt und seine Familie um ihr Leben fürchten mussten, weil regelmässig Mauerteile abbröckelten. Schliesslich beschloss der Rat der Stadt Bern, die Burg aufzugeben und der Landvogt zog 1720 ins nahe gelegene Schloss Wildenstein bei Veltheim.

Die Burg verfiel immer mehr und wurde eine Zeitlang von den Bauern der Umgebung als Steinbruch genutzt. 1798 gelangte sie in den Besitz des neu geschaffenen Kantons Aargau, dem Rechtsnachfolger der Stadt Bern. 1837 wurde die Burg von einem dubiosen «Herrn von Schenkenberg» gekauft, der allerdings kurz darauf spurlos verschwand. Die Burg blieb mehrere Jahrzehnte praktisch herrenlos. Als ein Sturm 1917 die Ostwand zum Einsturz brachte, kam Bewegung in die Angelegenheit. Da man sie in der Folge als herrenloses Vermögen deklarierte, kam es im Mai 1918 zur Versteigerung. Dabei wurde sie für den symbolischen Betrag von 50 Franken an die Aargauische Vereinigung für Heimatschutz versteigert, die in der Folge mehrmals umfangreiche Sicherungs- und Konservierungsarbeiten durchführte. Heute steht die Ruine unter Denkmalschutz und ist als Baudenkmal von nationaler Bedeutung eingestuft.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Burgruine_Schenkenberg_(Aargau)

In der Sommerhalde in Zeihen wurde in historischer Zeit Eisenerz abgebaut. Noch heute zeugen davon tiefe Gruben im Wald.

Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit bestand eine rege Nachfrage nach Eisen, dem damals wichtigsten metallischen Werkstoff. Wichtig für die Eisengewinnung waren die Erzlagerstätten im Fricktal. Im Raum Wölflinswil-Herznach wurden oolithische Eisenerze abgebaut und im Raum Zeihen wurde nach Bohnerz gegraben. Typisch für den Erzabbau in Zeihen sind die trichterförmigen Gruben, die an der Sommerhalde im Wald sichtbar sind. In der Fachsprache werden diese Gruben als Pingen bezeichnet. Aus ihnen stammt das in Lehm eingelagerte Bohnerz, das im späten 17. und im 18. Jh. in Albbruck und Wehr verhüttet wurde.

Quelle: https://www.ag.ch/de/verwaltung/bks/kultur/kulturpflege/archaeologie/sehenswuerdigkeiten-fundorte?dc=0f2b9a21-c8f9-4154-8382-7cc95552a439_de

Die Ruine Laufenburg ist die Ruine einer Höhenburg südlich des Rheins auf einer Erhebung inmitten des Städtchens Laufenburg.

Etwa im Jahre 1180 kamen die Habsburger in den Besitz der Gegend um das heutige Laufenburg. Sie liessen an beiden Seiten des Rheins Befestigungsanlagen errichten, darunter auch die erste Laufenburg am nördlichen Rheinufer. Teile dieser Burganlage sind später wahrscheinlich in die neue südliche Burganlage integriert worden. Als Graf Rudolf II. von Habsburg bei den Burganlagen eine Stadt gründen wollte, blockierte die Äbtissin des Klosters Säckingen das Vorhaben mit einem Schiedsspruch.

Später verlegte Rudolfs Sohn seinen Wohnsitz in die südliche Burganlage. Er baute diese in eine Residenzburg um und gründete die Dynastie der Habsburg-Laufenburger. Während dieser Zeit entstand der heute noch sichtbare Bergfried. Noch im 13. Jahrhundert erhielt die Siedlung, die sich rund um die Burganlage entwickelt hatte, trotz des Schiedsspruches das Stadtrecht, welches 1328 erneuert wurde.

Die Habsburg-Laufenburger gerieten allerdings immer mehr in wirtschaftliche Nöte, so dass Graf Hans IV. im Jahr 1386 die Burg und die Herrschaft für 12'000 Gulden an Herzog Leopold III. von Österreich verkaufen musste. 1443 griffen Truppen aus Basel und Bern während des Alten Zürichkriegs die Laufenburg an, wodurch diese starke Beschädigungen davontrug. Während der Burgunderkriege kam Laufenburg vorübergehend in die Hände von Herzog Karl dem Kühnen, nach dessen Untergang übernahm Kaspar von Schönau (Adelsgeschlecht) die Stadt. Dieser liess im Jahr 1486 die durch die Belagerung entstandenen Schäden reparieren.

Während des Dreissigjährigen Krieges eroberten die Schweden die Stadt und die Burg dreimal. Erst 1648 erhielten die Österreicher die Herrschaft wieder zurück. Damals war die Ringmauer mit Wehrtürmen versehen und fast so hoch wie der Bergfried. Es existierten zahlreiche Räume, ein Burggarten sowie eine Burgkapelle. Allerdings war der Zustand der Burg durch den Krieg sehr schlecht. Als italienische Experten 1687 feststellten, dass die Burg keinen militärischen Wert mehr hatte, vernachlässigte man sie mehr und mehr. 1787 wurde die Burg geräumt und von nun an als Steinbruch genutzt. 1803 kaufte die Stadt Laufenburg die übrig gebliebene Ruine für 2815 Franken, 1908 wurde eine Parkanlage eingerichtet und 1986 die erhaltenen Teile der Ruine saniert.

72 Treppenstufen führen zur Aussichtsplattform in 13 Meter Höhe. Von dieser hat man einen Ausblick auf die beiden Ortschaften Laufenburg AG und Laufenburg (Baden) sowie auf den Rhein.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ruine_Laufenburg

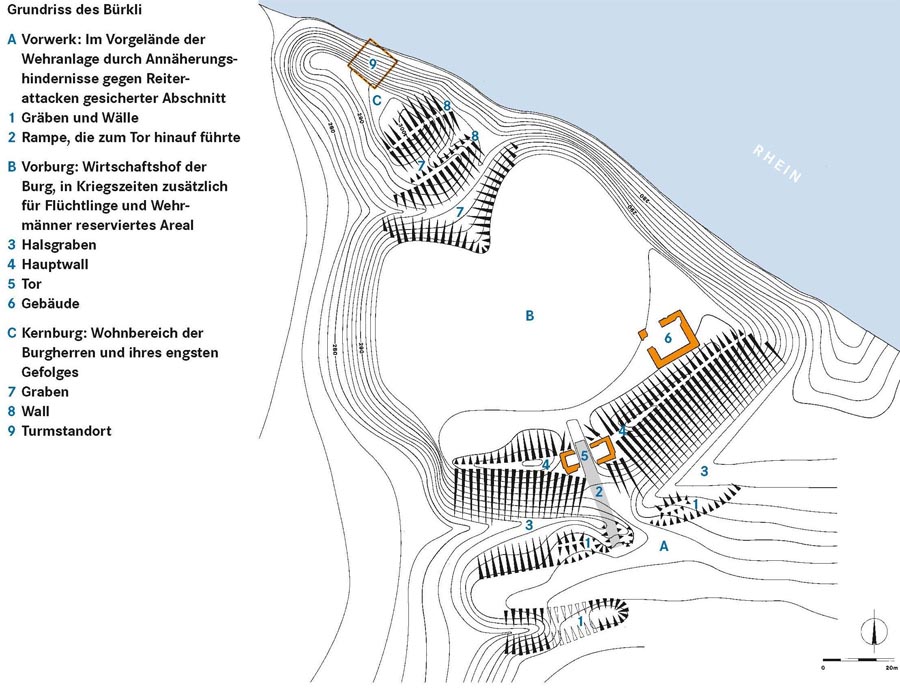

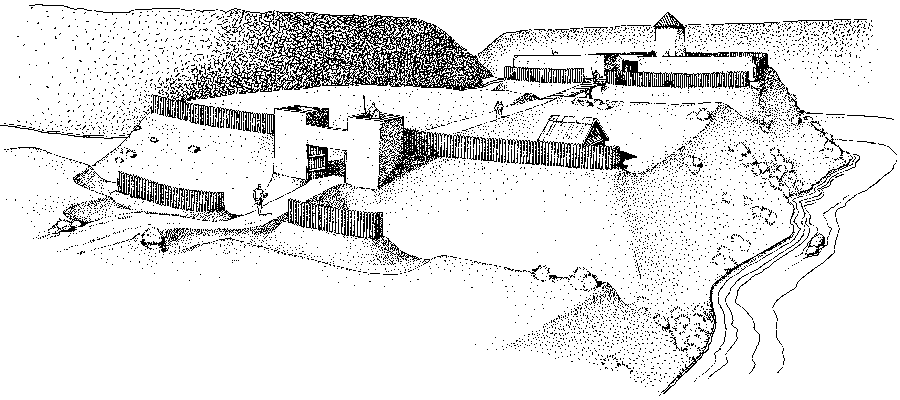

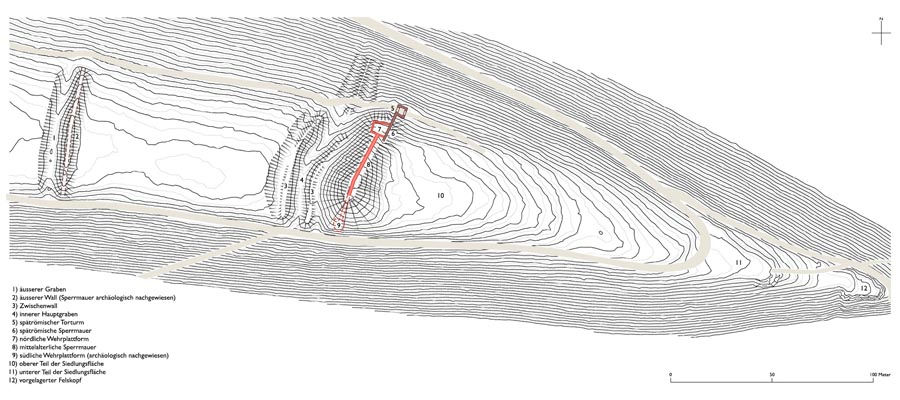

Das Bürkli ist ein Waldgebiet direkt am Rhein in der Gemeinde Möhlin im Kanton Aargau mit historischer Bedeutung. Im 4. Jahrhundert n. Chr. stand auf dem Bürkli vermutlich ein spätrömischer Wachturm und am selben Ort wurde im Frühmittelalter eine grosse Wehranlage errichtet. Die weitläufige Anlage gilt als eine der ältesten Adelsburgen in der Schweiz.

Heute ist das Bürkli eine auf einem kleinen Hügel gelegene Lichtung im Wald. Beim Aufgang stehen die Überreste des ehemaligen Eingangstores. Auf der Lichtung, dem früheren Wirtschaftshof, sind heute zwei Feuerstellen mit Aussicht auf den Rhein und das deutsche Ufer. Eine Infotafel beschreibt die Geschichte und den Aufbau der Anlage.

Der Name «Bürkli» ist ein neuzeitlicher Begriff. Historisch überliefert sind die Bezeichnungen «Anlage Ryburg», «Riburg», «Reuburg» oder «Rheinburg».

Das Bürkli liegt direkt neben der Mündung, in welcher der Möhlinbach in den Rhein fliesst. Auf der westlichen Seite befindet sich das Naturschutzgebiet Bachtalen mit diversen Weihern und Tümpeln. Östlich davon sind die Standorte des Wasserfahrvereins Ryburg-Möhlin und des Wassersportclubs Möhlin. Etwas weiter aufwärts am Möhlinbach gelegen sind das Schwimmbad Bachtalen, der Campingplatz und die Kläranlage von Möhlin.

Das Bürkli war durch Gräben und Erdwälle in zwei Abschnitte geteilt. Die Südseite der Anlage wurde durch einen mächtigen Erdwall mit gemauertem Torgebäude und durch einen tief eingeschnittenen Halsgraben geschützt. Zum Torgebäude führte eine steile Rampe. Das Torgebäude selbst bestand aus zwei seitlichen Räumen und dem Eingangstor, wovon heute noch Mauerreste vorhanden sind.

Der nördliche Teil der Anlage war durch zusätzliche Gräben und Erdwälle gesichert, um berittenen Angreifern die Durchquerung zu erschweren. Dieser Teil war Standort der ehemaligen Kernburg. Diese ist jedoch vor langer Zeit durch Erosion und Unterspülung durch den Rhein abgestürzt.

Um 400 n. Chr. stand auf dem Bürkli vermutlich ein römischer Wachturm. Dieser wurde während der Regierungszeit von Kaiser Valentinian I. von 364–375 n. Chr. als einer der vielen Wachtürme des damaligen militärischen Grenzüberwachungssystems gebaut. Dieses reichte (auf dem Gebiet der Schweiz) von Basel bis zum Bodensee. Dabei bildete der Rhein die Grenze zwischen dem Imperium Romanum und dem Gebiet der Germanischen Stämme (Alamannen, Juthungen, Franken).

Im frühen Mittelalter um 900 n. Chr. wurde auf dem Bürkli eine grosse Wehranlage errichtet. Dies war zur Zeit der Ungarneinfälle (Magyaren). Zu dieser Zeit boten die Wehranlagen am Rhein Schutz vor den kriegerischen Reiterhorden und dienten der Bevölkerung als Fluchtburgen.

Außerdem weist der Aufbau der Anlage mit Kern- und Vorburg auf einen früheren Adelssitz hin. Zu dieser Zeit (10. Jahrhundert n. Chr.) kommt am ehesten eine Grafenfamilie als Bewohner in Betracht

In alten Erzählungen wurde im Gebiet des Bürkli immer wieder ein Geist in Menschengestalt gesichtet. Dieser in Fell gekleidete Naturgeist wachte über die Menschen, welche am Rhein ihren zum Teil gefährlichen Arbeiten als Fischer oder Flösser nachgingen. Als Gegenleistung mussten sie ihm versprechen, ihn jedes Jahr ins Dorf zu holen, damit er für 20 Tage unter den Lebenden sein konnte.

Die Fasnachtszunft Ryburg hat sich dieser Sage angenommen. Seit den 1950er Jahren ist der «Bürkligeist» fester Bestandteil der Möhliner Fasnachtstradition. Getreu der Sage wird er während der Fasnacht lebendig und darf an den Feierlichkeiten teilnehmen. Danach wird er von Tambouren wieder zurück ans Bürkli begleitet, wo er bis zur nächsten Fasnacht ausharren muss.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Bürkli_(Möhlin)

Die Burgruine Alt-Tierstein ist die Ruine einer Höhenburganlage auf dem Gebiet der aargauischen Gemeinde Gipf-Oberfrick. Ältere Funde zeigen, dass der Ort schon um 1000 v. Chr. aufgesucht wurde.

Die heutige Burgruine liegt im schweizerischen Kanton Aargau an der östlichen Bergflanke des 750 m hohen, namensgebenden Tiersteinberges, auf etwa 600 m. ü. NHN westlich neben dem Ort Gipf-Oberfrick. Sie wurde auf einem mächtigen Versturzblock errichtet, dessen Grundfläche etwa 55 mal 40 m maß und mehrere Terrassen aufweist, welche alle bebaut waren.

Burg Tierstein bzw. später Burg Alt-Tierstein war mit der nur 650 m südlich liegenden Burg Alt-Homburg sowie der bei Wenslingen befindlichen Ruine Ödenburg eine der ältesten Burgengründungen der Grafen von Tierstein, später auch Grafen von Homberg genannt. Errichtet wurde sie nach Auswertung von archäologischen Funden bereits Anfang des 11. Jh. Graf Rudolf I. nannte sich im Jahr 1082 sowie 1114 nach der Burg Tierstein, 1103 auch nach der Burg Homberg und 1113 sowie 1114 nach dem Dorf Frick.

Innerhalb der dritten Generation der Homberger Grafenfamilie teilte sie sich Anfang des 12. Jh. in zwei Linien auf, Burg Tierstein kam dabei durch eine Erbteilung an Graf Rudolf III. von Homberg, welcher daraufhin die Linie der Tiersteiner Grafen begründete. Auch diese Linie teilte sich dann während des 14. Jh. wiederum in die Linien von Pfeffingen und Farnsburg auf. Burg Alt-Tierstein kam dabei an die Farnsburger Linie.

Ende des 13. Jh. wurde Burg Neu-Thierstein bei Büsserach als neuer Herrschaftssitz ausgebaut, jedoch blieb auch Burg Alt-Tierstein bis ins 15. Jh. bewohnt und wurde anschließend aufgelassen, was möglicherweise mit dem Aussterben der Tierstein-Farnsburger Linie zu erklären ist.

1934 wurde das Burgareal durch den freiwilligen archäologischen Arbeitsdienst durch Arbeitslose und unter Führung von Hans Erb ausgegraben. Leider wurde die Grabung nur schlecht dokumentiert und beschrieben, auch wurden die verschiedenen Funde später zusammengeschüttet, was eine neuerliche Auswertung der damaligen Funde und Befunde nicht mehr ermöglicht.

Für eine Zerstörung der Burg Tierstein durch das Erdbeben von Basel 1356 gibt es keinen Nachweis. Da jedoch die südlich benachbarte Burg Alt-Homberg durch das Beben zerstört wurde, entstanden auch an der Burg Alt-Tierstein zumindest erhebliche Schäden, sie wurde anschließend aber wieder aufgebaut.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Burgruine_Alt-Tierstein

Die folgende Burgruine Alt Homberg wurde in Sichtweite der älteren Burg Alt-Tierstein erbaut.

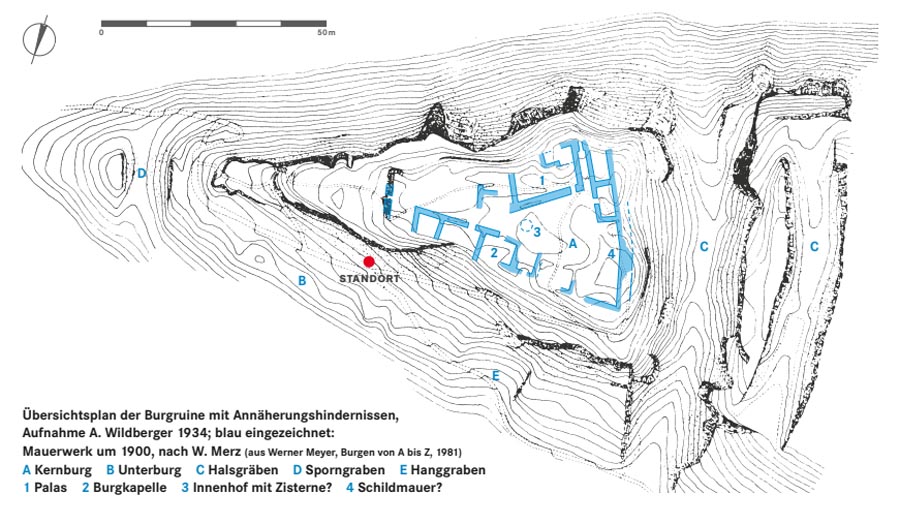

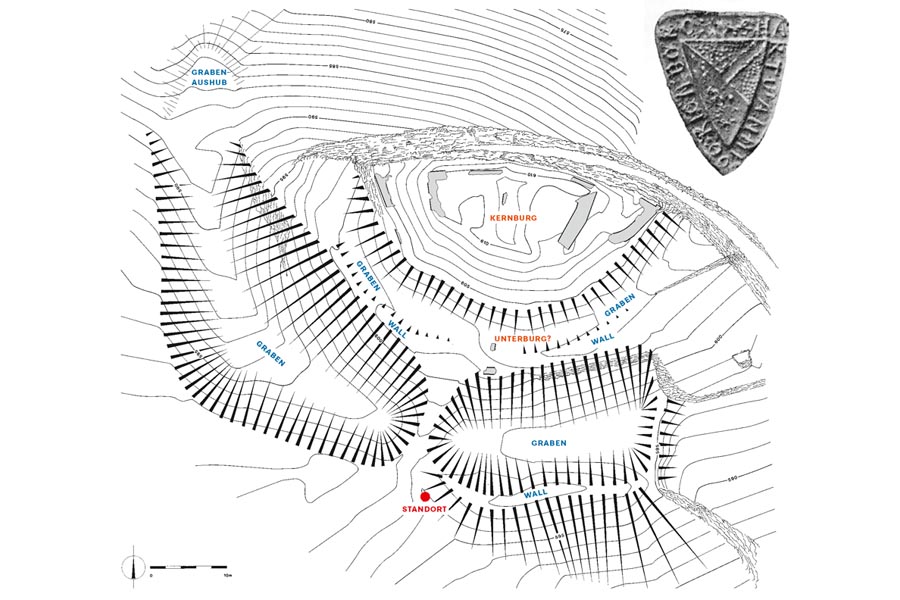

Die Ruine Alt Homberg, auch Burg Alt Homberg genannt, ist die Ruine einer Höhenburg nördlich von Wittnau im Kanton Aargau in der Schweiz auf einem bewaldeten Sporn des Homberges, auf einer Höhe von 705 m. ü. M.

Der dreieckige Burgplatz der Kernburg befindet sich auf einem Sporn des Homberges und ist auf der westlichen Seite durch zwei Halsgräben geschützt. Der innere Halsgraben ist in einer Grösse angelegt worden, die für den schweizerischen Burgbau einzigartig ist. Die Unterburg liegt am Nordhang und war durch einen eigenen Halsgraben geschützt.

Die Burg wurde im frühen 11. Jh. erbaut und diente einer Linie der Grafen von Thierstein als Stammburg. Die Linie nannte sich fortan von Homberg. Die Burg gelangte nach 1223 als Erbe an die Grafen von Froburg. Nach dem Aussterben der Neu-Homberger Linie gelangte die Burg an die Gräfin Maria von Oettingen. Von ihr kaufte am 08.08.1351 Herzog Albrecht von Österreich den ganzen Burgbezirk für 400 Mark. Sie war aber nur kurze Zeit im Besitz der habsburgischen Herzöge von Österreich. Schon im Jahr 1353 wurde die Burg an den Grafen Johann II. von Habsburg-Laufenburg verpfändet. Beim Basler Erdbeben 1356 wurde die Burg zerstört. Ein Grabungsfund lässt vermuten, dass zumindest die Burgkapelle wieder aufgebaut wurde. Die Burg wird letztmals 1534 urkundlich erwähnt, jedoch nur als Burgstall.

Die Burgruine wurde 1869, 1881 und 1884 von jungen Männern aus Wittnau ausgegraben.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ruine_Alt_Homberg

Auf dem Wittnauer Horn befand sich in mehreren Epochen eine befestigte Anlage. In den Jahren 1934/35 wurde das Wittnauer Horn vom Archäologischen Arbeitsdienst erforscht. Ausgrabungsleiter war der deutsche Archäologe Gerhard Bersu, der während der Zeit des Nationalsozialismus aus Deutschland emigrierte.

1980 bis 1982 wurden einige Bereiche der Anlage von der Universität Basel nachuntersucht. Die Ausgrabungen zeigen, dass das Wittnauer Horn in verschiedenen Epochen besiedelt war.

Die ältesten Steingeräte und Keramikscherben bezeugen, dass das Wittnauer Horn bereits in der Jungsteinzeit (etwa 4300–2300 v. Chr.) und in der Frühbronzezeit (etwa 1800–1500 v. Chr.) aufgesucht wurde. Am Ende der Bronzezeit, nach 900 v. Chr., wurde das Wittnauer Horn mit einer mehr als drei Meter hohen Holz-Erde-Mauer befestigt. Ein dichtes Gerüst aus Holzstämmen gab dem Bauwerk seine Stabilität. Die Zwischenräume waren mit Steinen und Erde verfüllt. Die Front bestand zu grossen Teilen aus Holz. Diese Mauer wurde schon nach wenigen Jahren in Brand gesteckt. Erst in der Eisenzeit, um 600 v. Chr., wurde sie wieder in Stand gesetzt – erneut als Holz-Erde-Mauer. Im Schutz der Mauer lag in der Bronze- und in der Eisenzeit ein Dorf. Entlang dem Plateau-Rand entdeckte Gerhard Bersu Baustrukturen. Er interpretierte sie als Reste von hölzernen Wohnhäusern, deren geschlossene Rückfront die Befestigung zu den Steilhängen hin bildete.

Im Lauf der Jahrhunderte zerfiel die Holz-Erde-Mauer. Übrig blieb ein Wall. Der römische Bürgerkrieg und die Alamanneneinfälle ab 259 n. Chr. veranlassten die Bewohner der Umgebung, den Wall mit einer mindestens 4 Meter hohen Mauer mit Tor und Türmen zu verstärken. Hinter dem Wall sind keine römischen Bauten entdeckt worden. Es handelte es sich bei der Anlage nur um eine Fluchtburg. Schon nach wenigen Jahren beschädigte ein Brand Mauer und Türme. Spätestens ab 350 n. Chr. nutzte die römische Bevölkerung die Anlage nicht mehr. Einige Münzen aus dem 8. Jh. zeigen, dass das Wittnauer Horn im frühen Mittelalter erneut als Fluchtburg gedient hat. Es ist sogar möglich, dass der Bau des Vorwalls und eine Verstärkung der Mauer erst in dieser Zeit erfolgten.

Quelle: https://www.ag.ch/de/verwaltung/bks/kultur/kulturpflege/archaeologie/sehenswuerdigkeiten-fundorte?dc=8022b6eb-765b-4d1c-9a65-1ca522992dca_de

Die Wittnauer Lourdes Grotte / Wallfahrtskappelle auf dem Buschberg ist legendenumworben. Der Platz gilt als einer der "Kraftorte" in der Schweiz und wird deshalb nicht nur von gläubigen Christen, sondern zunehmend auch von Esoterikjüngern jeglicher Couleur rege besucht. Aber auch Menschen, die "nur Ruhe suchen“, kommen an diesem idyllischen Ort auf ihre Kosten. Die Kapelle gilt im Sommer auch als beliebter Ort für Hochzeiten und Taufen.

Viele Menschen, vor allem Esoteriker, aber auch "bodenständige" Bürger, glauben an die Strahlen, die auf dem Buschberg aus der Erde austreten sollen. Man glaubt, die Erde habe Stellen, an denen ihre Energie sozusagen ungefiltert austritt. Für viele Esoteriker ist diese Ausstrahlung sogar in Zahlen - in so genannten Boviseinheiten - messbar. Am 21. November 1994 versuchten Meditierende, das Buschberger Energiezentrum zu "öffnen". Dabei waren vier aufeinanderfolgende Töne aus der Erde zu hören. Diese Töne wurden auf Band aufgenommen und an verschiedenen Orten wissenschaftlich untersucht. Sie sind aus akustischer Perspektive sehr ungewöhnlich und weisen eine grosse Vibration und starke Schwingungen auf.

In öffentlichen Diskussionen um das Thema wird vieles in Frage gestellt; bekannt ist inzwischen allerdings, dass der Mensch unzählige Möglichkeiten der Wahrnehmung hat, die weit über seine Töne hinausgehen.

Quelle: https://www.wittnau.ch/gemeinde/freizeit-kultur/sehenswuerdigkeiten.html/203

Die Ruine Urgiz ist eine verfallene Höhenburg in der Gemeinde Densbüren. Sie liegt nordöstlich des Dorfes auf einem schmalen steilen Felsgrat, auf einer Höhe von 577 m ü. M. und rund 120 m über der Talsohle.

Es ist nicht bekannt, wann die Burg gebaut wurde, spätestens aber im 12. Jh. Die ersten historisch gesicherten Besitzer waren die 1277 erwähnten Herren von Uriols, welche die Burg vom Bischof von Strassburg als Lehen erhalten hatten. Zum Lehen gehörte auch die kleine Herrschaft Urgiz mit den Dörfern Densbüren und Asp. Nach 1315 gibt es keine Aufzeichnungen mehr über die Herren von Uriols, die späteren Besitzer sind nicht bekannt. Das Basler Erdbeben von 1356 richtete große Schäden an.

Spätestens 1429 erwarb die Familie Effinger aus Brugg das Burglehen. 1444 ging die Burg an die Familie Rätz aus Säckingen über, 1475 an die Hasfurter aus Luzern. Im Jahr 1502, als die Burg bereits zu einer Ruine verfallen war, erwarb die Stadt und Republik Bern die Herrschaft Urgiz und richtete dort eine Hochwacht ein. Diese war während etwa 300 Jahren besetzt und stand in Sichtverbindung mit den Hochwachten auf dem Homberg bei Veltheim und der Gislifluh bei Thalheim. 1996/97 wurden die Mauerreste der Burg freigelegt und konserviert.

Von der Burganlage sind Reste der Ringmauer und des Rundturms erhalten geblieben.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ruine_Urgiz

Königstein ist die Ruine einer Höhenburg oberhalb von Küttigen im Schweizer Kanton Aargau. Sie befindet sich auf 610 m auf dem Brunneberg im Faltenjura, rund 150 m über der Bänkerklus, durch welche die Strasse auf den Benken führt.

Die Burg wurde 1277 von den Herren von Kienberg-Küngstein gebaut, eine kleine Vogtei die Küttigen und Erlinsbach umfasste. Die Herren von Kienberg-Küngstein verkauften sie 1417 an die Stadt Aarau. Da 1535 die seit 1415 zum bernischen Staatsverband gehörende Herrschaft Königstein direkt an Bern fiel, wurde sie Bestandteil der Landvogtei Biberstein. 1798 wurde Küttigen und somit auch die Burg dem helvetischen Kanton Aargau zugeschlagen, zu dem sie ab 1803 gehörte. Heute ist die Ruine Eigentum der Ortsbürgergemeinde Küttigen.

Nach einer Sage soll der Burgherr die Küttiger Bauern genötigt haben, ihm eine grosse Menge Leder zu liefern, um daraus eine Hängebrücke zum Achenberg zu erbauen. Dadurch wollte er zu Pferde seine Geliebte besuchen, die dort in einer (historisch nicht belegten) Burg lebte. Nachdem er die Brücke hatte errichten lassen, soll ein mutiger Bauer in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die Seile der Brücke leicht angeschnitten haben, sodass der Burgherr mit seinem Pferd in der Mitte über der Klus in die Tiefe stürzte.

Wie sich alte Bauern noch immer erzählen, liegt tief unter der Ruine, versteckt im Sodbrunnen, des grausamen Leuteschinders Schatz vergraben. Schon mancher soll dort alte Goldmünzen gefunden haben, die sich auf dem Weg nach Hause in Schneckenhäuser verwandelten. Noch mehr hingegen sollen nichts denn eine kupferne Schlange angetroffen haben, deren Biss die Glieder welken lässt. Der Legende zufolge sollen die Mauern dergestalt wacklig sein, dass man sie mit blosser Hand zum Wanken bringen könne. Umstürzen könne sie allerdings niemand, selbst nicht mit den schwersten Geräten, da zum Anrühren des Mörtels beste Milch verwendet wurde, die der Burgherr den Bauern abgezwungen hatte.

Es gibt wenige Parkplätze bei der Bushaltestelle unterhalb der Burg. Die Ruine ist jederzeit frei zugänglich.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ruine_Königstein_(Aargau)

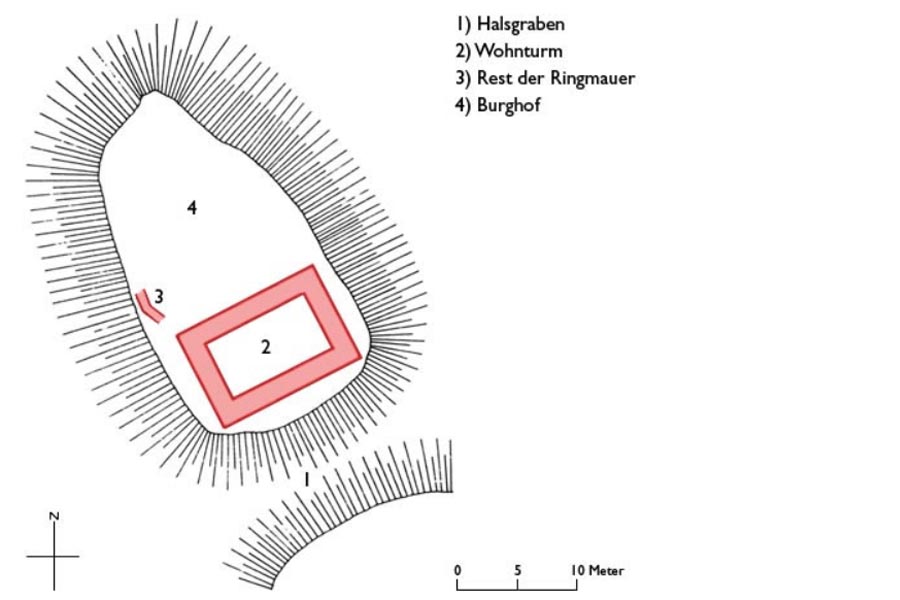

Die Burgruine Horen, auf topografischen Karten oft mit Burg Rosenberg bezeichnet, ist die Ruine einer Höhenburg oberhalb von Küttigen. Sie befindet sich auf 450 m Höhe auf einem Ausläufer des Kirchbergs rund 500 m nordwestlich der Kirche und gehört zum Typus der Hügelburgen (Motte). Horen ist eine verkürzte Variante des Wortes Hochrain.

Es sind weder die Erbauer noch das genaue Baujahr der Burg Horen bekannt, jedoch haben archäologische Untersuchungen ergeben, dass die Ruine im 12. Jh. besiedelt war. Zu jener Zeit bestand die Anlage neben einem ovalen Bering mit Torhaus lediglich aus einem Wohnturm. Das Areal war durch einen Halsgraben nach Südosten hin gesichert. Schon um 1200 wurde die Burg wieder aufgegeben. Die letzten Besitzer waren die Chorherren von Münster.

Der korrekte Name der Burg ist nicht überliefert. Ihre heutige Bezeichnung stammt aus nach mittelalterlicher Zeit und wurde von den umliegenden Höfen übernommen. Im Laufe des 19. Jh. kam zudem der Name „Burg Rosenberg“ auf.

1960 wurde die Ruine ausgegraben und konserviert. Zuvor hatten lediglich der zugewachsene Halsgraben und ein kleines Stück Mauer von der einstigen Existenz der Burg gezeugt. Eine Sanierung des noch erhaltenen Mauerwerks folgte im Jahr 1989.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ruine_Horen

Lenzburg liegt am Aabach im nördlichen Seetal, rund drei Kilometer südlich der Aare.

Im nordöstlichen Teil des heutigen Stadtgebiets befand sich während der römischen Zeit an einer Durchgangsstrasse eine bedeutende Siedlung, die von der archäologischen Forschung Vicus Lindfeld genannt wird. Die spätere, im Jahr 893 erstmals mit dem Ortsnamen Lencis urkundlich erwähnte Ortschaft am Aabach war zunächst ein kleines alemannisches Dorf. Im 11. Jahrhundert entstand auf dem Schlossberg eine mittelalterliche Burg, aus der später das Schloss Lenzburg hervorging. Die Siedlung am Fusse des Hügels erhielt eine Stadtmauer und 1306 von den Habsburgern das Stadtrecht. Nach der Eroberung durch die Eidgenossen im Jahr 1415 gehörte Lenzburg fast vier Jahrhunderte lang zum Berner Aargau, einem Untertanengebiet der Stadt Bern, und die Burg diente nun als Landvogteisitz.

Die ältesten archäologischen Funde von Lenzburg stammen aus der Jungsteinzeit, darunter ein über 5000 Jahre altes Gräberfeld. In der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts nach Christus entstand auf dem Lindfeld, nordöstlich des heutigen Stadtzentrums, auf dem Hochplateau zwischen Aabach und Bünz eine römische Siedlung. Die Ortschaft des Typs vicus hatte die Form eines rund 400 Meter langen Strassendorfes und zählte zu seiner Blütezeit etwa 500 Einwohner. Das wichtigste heute bekannte Gebäude war ein Theater mit über 4000 Sitzplätzen. Die Siedlung, deren antiker Name nicht überliefert ist, scheint ein religiöses Zentrum für die nähere Region gewesen zu sein (siehe Vicus Lindfeld). Der Niedergang setzte zu Beginn des 3. Jahrhunderts ein, und spätestens bei den Einfällen der Alamannen (259 bis 270 n. Chr.) wurde die Siedlung aufgegeben.

Nachdem das Gebiet am unteren Aabach wohl mehr als 200 Jahre lang unbewohnt geblieben war, entwickelte sich im 5. und 6. Jahrhundert eine alamannische Dorfsiedlung, deren Ortsname Lencis erstmals im Jahr 893 in einem Zinsrodel des Fraumünsters in Zürich erwähnt ist. Ob sich der Name des Ortes, wie früher vermutet wurde, tatsächlich vom alteuropäischen Flussnamen Lentia ableitet, der «die Biegsame» oder «die Gekrümmte» bedeutet, ist bisher nicht geklärt. Tatsächlich hiess der Aabach im Mittelalter Lenzbach. Der Namensbestandteil -burg ist ein klarer Hinweis auf das 1036 erstmals erwähnte Schloss Lenzburg.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Lenzburg

Der Vicus Lindfeld war eine römische Siedlung (vicus) bei Lenzburg in der Schweiz, die vom 1. bis 3. Jahrhundert existierte. Sie lag auf dem Lindfeld, einem Hochplateau zwischen Aabach und Bünz, etwa einen Kilometer nordöstlich der heutigen Altstadt. Der Name der Siedlung ist nicht überliefert. Die archäologischen Fundstellen sind ein Kulturgut von nationaler Bedeutung.

Die Siedlung entstand vermutlich im zweiten Viertel des 1. Jahrhunderts und lag knapp zehn Kilometer südlich des Legionslagers Vindonissa (heute Windisch) inmitten eines landwirtschaftlich genutzten Gebietes. Der lateinische Name des Ortes ist nicht überliefert. Sprachwissenschaftliche Untersuchungen deuten darauf hin, dass er möglicherweise Lentia lautete. Dieser Begriff ist von einem alteuropäischen Flussnamen abgeleitet, der als «die Biegsame» oder «die Gekrümmte» umschrieben werden kann und sich vermutlich auf den Aabach bezieht, der im Mittelalter noch als Lenzbach bezeichnet wurde.

Ihren wirtschaftlichen Höhepunkt erlebte die Siedlung im späten 1. und im 2. Jahrhundert. Damals lebten dort etwa 400 bis 600 Menschen.

Der Vicus war als Straßendorf von rund 400 Metern Länge angelegt und erstreckte sich in West-Ost-Richtung entlang einer sechs Meter breiten Hauptstrasse. Das Zentrum der Siedlung befand sich nördlich der Bahnlinie im Bereich der Kreuzung der Kantonsstrasse Lenzburg–Othmarsingen mit dem Autobahnzubringer. Die Häuser waren in Form von Tabernen mit vorgelagertem, gedecktem Portikus gestaltet. Reste militärischer Gegenstände sowie Ziegelstempel der Legio XXI Rapax und der Legio XI Claudia deuten auf die Existenz eines Kontrollpostens hin.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Vicus_Lindfeld

1974 entdeckte man im nordöstlich angrenzenden Lindwald beim Findling «Grosser Römerstein» Teile eines Brandgrabfeldes. Die Römersteine von Lenzburg sind zwei Gruppen von Gletscherfindlingen im Gemeindegebiet von Lenzburg. Sie gelten als Geotop von kantonaler Bedeutung und stehen unter Schutz.

Beim «Grossen Römerstein» sind bei Ausgrabungen römische Gräber zum Vorschein gekommen; ob der Findling im Zusammenhang mit diesem ehemaligen Friedhof eine kultische Bedeutung besass, ist nicht bekannt. Von der antiken Siedlung oder dem Friedhof ist wohl der Name «Römerstein» für die Felsblöcke abgeleitet. Der Aargauer Sagenforscher Ernst Ludwig Rochholz überliefert eine alte Erzählung von einem legendären Römerschatz unter dem grossen Findling.

Er besteht aus Granit und hat ein Volumen von etwa 120 Kubikmetern und eine Länge von 12 m. Der grosse Findling, von dem im 19. Jahrhundert etwa ein Drittel des ursprünglichen Materials weggesprengt worden war, um Steine für den Stadtbach in Lenzburg zu gewinnen.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Römersteine_von_Lenzburg

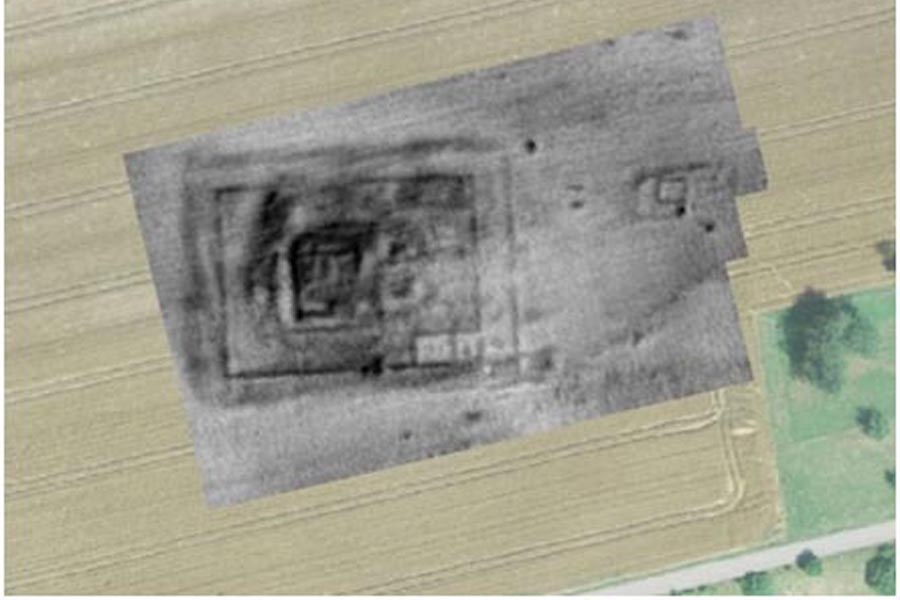

Schon die Römer wussten, was sie an Lenzburg hatten: Die Nähe zu den Wasserwegen war taktisch gut und für eine ideale Verkehrsanbindung sorgten sie mit einer selbst gebauten Strasse. Die Überreste eines halbrunden Theaters bei der Autobahneinfahrt zeugt vom römischen Vicus Lindfeld. Und es gibt noch mehr Überbleibsel. In den Böden rund um das Lindfeld, das vom Autobahnzubringer durchquert wird, schlummern noch weitere Zeugnisse aus dieser längst vergangenen Zeit. Davon ist die Kantonsarchäologie überzeugt. Doch die Mittel sind beschränkt. «Auch wenn der Forschungsdrang gross ist, untersuchen die Archäologen nur, was gefährdet ist oder der Zerstörung anheimfällt», sagt Kantonsarchäologe Christoph Reding. Nun bringen neue Untersuchungsmethoden, wie hier mit elekto- und ferromagnetischen Messverfahren, die Stadt wieder zum Vorschein.

Mit verschiedenen Methoden können die Archäologen bereits vor Baustart prüfen, was sich im Erdboden befindet. Quer über das Hornerfeld wird eine neue Straße – momentan Spange Hornerfeld genannt – gebaut, welche die Hendschikerstrasse und die Badenerstrasse miteinander verbindet. "Wir haben das Trassee der Straße sondiert", sagt Archäologe Christoph Reding. Mit einem Bagger wurden an dieser Stelle etwa einen halben Meter tiefe Schlitze in den Acker gegraben, um herauszufinden, was im Boden steckt. "Aufgrund eines Flurnamens wissen wir, dass sich auf einer Erhebung auf dem Hornerfeld ein mittelalterlicher Richtplatz befunden haben soll." Doch die Sondierung mit dem Bagger hat keine Skelette zutage gebracht. Das heisst nicht, dass die Archäologen falsch lagen.

Forschende vermuten schon lange, dass zum Theater in Lenzburg ein Tempel gehören müsse. Nun brachten die geophysikalischen Messungen den Tempel im Untergrund zum Vorschein. Das Tempelareal misst etwa 60 x 70 m in der Grundfläche und entspricht damit in der Größe ähnlichen Bauten beispielsweise in Avenches. Sein Aussehen bleibt weitgehend Spekulation, kann aber im Vergleich mit anderen Tempelanlagen erschlossen werden. Im Innern lag das Heiligtum, welches mit einer Umfassungsmauer umgeben war.

Zusammen mit weiteren kleinen Sakralbauten im Umfeld des Theaters und dem Theater selbst gehört der Tempel zu einem heiligen Bezirk. Das macht wahrscheinlich, dass in Lenzburg in römischer Zeit ein religiöses Zentrum lag, wozu eine Siedlung gehörte. Hierhin pilgerten vermutlich Menschen aus der weiteren Umgebung für religiöse Feste.

Quelle: https://www.ag.ch/en/verwaltung/bks/kultur/kulturpflege/archaeologie/sehenswuerdigkeiten-fundorte/verlorene-stadt-in-lenzburg

Ganz überraschend entdeckte man im Herbst 1964 bei Bau des Autobahnzubringers ein im dritten Viertel des 1. Jahrhunderts errichteten Theaters, das vermutlich Teil eines religiösen Zentrums von überregionaler Bedeutung war. In der Folge wurde es ausgegraben und 1972 bis 1973 konserviert, sodass es heute zugänglich ist.

Der kleine Hang im Lindfeld wurde von den Römern geschickt genutzt: die 74 Meter lange Frontmauer liegt an der Hangsohle, während sich die halbkreisförmige Umfassungsmauer den Hang hinaufzieht. So mussten für die oberen Zuschauerränge nur noch wenig Erdmaterial angeschüttet werden. Aufgeteilt ist das Theater durch drei strahlenförmige Ränge in vier Sektoren und durch einen halbkreisförmigen Umgang in zwei Ränge. Der Zuschauerraum bot Platz für rund 4000 Personen. Das Theater diente nicht nur zur Aufführung von Dramen und Komödien, hier wurden auch religiöse Zeremonien abgehalten.

Ab Ende des 2. Jahrhunderts wurde das Theater nicht mehr benutzt, die Siedlung wurde vermutlich um 260 nach den Plünderungszügen der Alamannen aufgegeben und in den folgenden Jahrzehnten nur noch sporadisch aufgesucht.

In der Schweiz sind bisher nur drei weitere römische Theater bekannt: in Lausanne (Lousonna), Avenches (Aventicum) und Augst (Augusta Raurica).

Quelle: https://vici.org/vici/11139/

Im Lenzburger Waldteil Boll, nahe der Grenze zu Niederlenz, standen einmal Kalkbrennöfen. Davon ist heute nichts mehr zu sehen, doch in alten Urkunden und auf Karten taucht der Flurname «Kalkofen» gelegentlich auf. Im Zusammenhang mit dem Waldinformationsprojekt der Forstdienste Lenzia stiess Willi Bürgi, Präsident der Landschafskommission Niederlenz, auf historische Details, die belegen, welch wichtigen Stellenwert diese Öfen einstmals hatten. Nun ist der Posten 10 des auf Leporellos, Karten und im Internet aufgezeichneten Rundgangs mit Informationen aufgewertet worden. Anno 1935 zeichnete der damalige Kantonsarchäologe Reinhold Bosch in seinem Notizbüchlein seinen Fund am Strassenbord auf. Nun stellt sich die Frage, ob schon die alten Römer hier Kalk brannten. Sie kannten diese Technik und nicht von ungefähr sind die mutmasslich drei bis fünf Kalköfen nahe beim römischen Theater erstellt. Allerdings verschwand das Handwerk wieder und kam erst im 12. Jahrhundert wieder auf.

Heutige Archäologen datieren die Lenzburger Kalköfen eher als nachrömisch ein. Bürgi sagt: «Spekuliert wird, dass die Bauten des römischen Vicus als «Rohstoff» für Kalksteine dienten, als Mörtel verarbeitet für die Erstellung von Schloss und Altstadt von Lenzburg gebraucht wurde.» Es könnte sogar sein, dass man die Leichen der Pest mit Kalk aus den Öfen im Boll desinfizierte. Fest steht, dass es 1535 den Kalkofen gab: Am 11. September 1535 hielt Obervogt Sulpitius Haller vor Ort einen Augenschein und fällte den für Niederlenz folgenschweren Schiedsspruch, dass ihnen der Weidgang im Lenzburger Boll künftig verwehrt wurde.

Quelle: https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/lenzburg/wurde-im-boll-kalk-fur-burgenbau-und-pestleichen-gebrannt-ld.1692890

Der "Kleine Römerstein" weist gemäss dem kantonalen Geotopinventar die gleiche mineralogische Zusammensetzung auf wie der "Große Römerstein". In seiner unmittelbaren Nähe befindet sich eine Gruppe von drei kleineren Granitfindlingen. Die Vertiefung im Boden beim "Kleinen Römerstein" ist wohl durch Grabungen entstanden. Auch diesen Zeugen der Eiszeit im Bollwald stellte die Ortsbürgergemeinde Lenzburg 1867 unter Schutz.

Mehrere kleine Findlinge auf dem Picknickplatz in der Umgebung des Steins sind wohl aus der Umgebung an diese Stelle gebracht worden und bilden einen kleinen Findlingsgarten. Eine Waldstrasse führt bis zu diesem Platz. In der lokalen Überlieferung nannte man den Felsblock auch «Fischbank».

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Römersteine_von_Lenzburg

Die Walo Dampfwalze ist die älteste Lenzburgerin und hat rund 120 Jahre auf dem Buckel. Vor 45 Jahren kam sie in die Stadt, seither steht sie am nördlichen Ende des Widmi-Quartiers und hat in dieser Zeit keinen Wank gemacht. Die Rede ist von der rot-schwarzen Dampfwalze.

1975 erhielt die Stadt Lenzburg die ausrangierte Baumaschine geschenkt. «Geschenk der Firma Walo Bertschinger AG an die Stadt Lenzburg, der Heimat ihrer Gründer», steht auf einem Schild, das an der Walze befestigt ist.

Groß war die Entrüstung in der Bevölkerung, als im Frühling die Walze sozusagen über Nacht plötzlich verschwunden war. Mehrfach war auf den sozialen Medien über deren Verbleib spekuliert worden. Bis Entwarnung kam von der städtischen Verwaltung. «Die Lenzburger Walze wird zurzeit äußerlich aufgefrischt», schaffte Stadtschreiber Christoph Hofstetter Klarheit und versprach, sie werde an die Ammerswilerstraße zurückgebracht werden. Am Dienstag war es soweit: Am frühen Morgen wurde die in neuem Glanz erstrahlende Baumaschine nach Lenzburg zurückgefahren. In der Zwischenzeit war sie bei der Firma Walo Bertschinger AG optisch überholt worden.

Fachmännisch an starken Seilen befestigt wurde sie gestern nun mit einem Hebekran vom Transporter gehievt und auf das vorbereitete Kiesbeet und an ihren angestammten Ort zurückgestellt. Nicht ganz genau, präzisiert Christian Brenner, Abteilungsleiter Tiefbau & Verkehr. «Die Walze wird um einige Meter von der Strasse zurückversetzt platziert.» Brenner sorgte vor Ort dafür, dass die Dampfwalze zentimetergenau am vorgesehenen Platz zu stehen kommt.

Vor der Baumaschine ist neu ein Parkfeld eingezeichnet. Dort können Automobilisten kurzzeitig parkieren, wenn sie Altglas und Blechdosen in der kürzlich neu eröffneten Unterflursammelstelle entsorgen wollen.

Quelle: https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/lenzburg/alteste-lenzburgerin-ist-zuruck-die-historische-dampfwalze-steht-wieder-fast-an-ihrem-alten-platz-ld.1380237

Das Schloss Lenzburg befindet sich oberhalb der Altstadt von Lenzburg im Kanton Aargau. Es zählt zu den ältesten und bedeutendsten Höhenburgen der Schweiz. Die Anlage steht auf dem 508 m hohen Schlossberg, einem fast kreisrunden Molassehügel, der sich rund 100 m über der umliegenden Ebene erhebt. Der Name des Schlosses stammt von den Grafen von Lenzburg, die wahrscheinlich im frühen 11. Jh. ihren Stammsitz auf dem Hügel errichten ließen. Ab 1173 war das Schloss im Besitz der Staufer, ab etwa 1230 der Kyburger und ab 1273 der Habsburger. Nach der Eroberung des Aargaus durch die Stadt Bern im Jahr 1415 diente das Schloss über dreieinhalb Jh. lang als Sitz der Berner Landvögte, bis es 1804 in den Besitz des Kantons Aargau gelangte. Es beherbergte danach ein Erziehungsinstitut und war ab 1860 in Privatbesitz. 1956 kaufte eine vom Kanton und der Stadt Lenzburg getragene Stiftung das Schloss der Witwe des US-amerikanischen Polarforschers Lincoln Ellsworth ab und machte es der Öffentlichkeit zugänglich.

Die Anlage zuoberst auf dem Hügel ist von einer Ringmauer umgeben und besteht aus sieben Gebäuden, die zwischen dem 12. und dem frühen 18. Jh. errichtet wurden. Sie sind hufeisenförmig um einen Innenhof angeordnet. Vorherrschend sind die Baustile Gotik und Barock. Nach dem Abschluss einer umfassenden Sanierung ist das Schloss seit 1987 Sitz des Historischen Museums Aargau, welches wiederum seit 2007 Teil des Verbundes Museum Aargau ist. Präsentiert werden die Wohnkultur der früheren Schlossbewohner, die historischen Sammlungen des Kantons Aargau und Wechselausstellungen zur Kunst- und Kulturgeschichte. Eine Stiftung, die vom Kanton und der Stadt Lenzburg getragen wird, ist für den Unterhalt zuständig. Eine weitere Stiftung und ein Verein organisieren zahlreiche Anlässe.

Das Schloss befindet sich unmittelbar östlich der Altstadt von Lenzburg auf der abgeflachten Kuppe des Schlossbergs (508 m ü. M.). Dieser erhebt sich rund 100 m über der Ebene des unteren Seetals, sein Durchmesser beträgt jedoch nur knapp 250 m. Im Norden, Westen und Süden ist der markante Hügel von flachem Terrain umgeben. Im Osten fällt er zu einem rund 460 m hohen Sattel ab, der ihn vom benachbarten und annähernd gleich hohen Goffersberg (507 m ü. M.) trennt. Geologisch gesehen, handelt es sich bei beiden Erhebungen um in der Schweiz seltene Beispiele von Molasse-Rundhöckern.

Der Schlossberg besteht an seiner Basis aus horizontal liegenden, relativ leicht verwitternden Mergeln und weichen Sandsteinen der unteren Süsswassermolasse. Im obersten Bereich besteht er aus hartem Muschelsandstein der oberen Meeresmolasse, wobei der Fels zum Teil überhängend ist. Seine Form erhielt der Hügel während der Risseiszeit.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Lenzburg

Öffnungszeiten: Di - So 10-17 Uhr; Eintritt: 14 CHF

Das Museum Burghalde Lenzburg ist ein Mehrsparten-Museum in Lenzburg im Kanton Aargau (Schweiz) mit Fokus auf Kunst- und Kulturgeschichte. Das Museum Burghalde dient als Museum der Stadt und Region Lenzburg und befindet sich im historischen Architekturensemble der Burghalde Eingangs der Schlossgasse. Integriert ist das Ikonenmuseum Schweiz.

Die 1928 gegründete «Vereinigung für Natur und Heimat von Lenzburg und Umgebung» setzte sich unter anderem für die Schaffung eines Regionalmuseums ein. 1937 wurde das «Heimatmuseum Lenzburg» im ersten Geschoss des Alten Landgerichts eröffnet, im selben Jahr konstituierte sich die «Stiftung Heimatmuseum Lenzburg». In den 1950er Jahren wurde aufgrund von Kapazitätsproblemen und Sanierungsbedürftigkeit des Landgerichts eine Verlagerung des Museums in die «alte Burghalde» ins Auge gefasst, konnte jedoch nicht umgesetzt werden. 1972 musste das Landgericht wegen Baumängeln geschlossen werden, das Museumsgut wurde ins Depot «Schlossgut» ausgelagert.

Zwar fiel bereits 1973 der Entscheid, doch die alte Burghalde zum Museum umzubauen. Es benötigte jedoch weitere 12 Jahre und eine Volksabstimmung bis zur Verwirklichung. Die Pause nutzte man, um die Sammlungen insbesondere im Bereich der Archäologie gezielt zu erweitern. 1985 öffnete das Museum unter dem neuen Namen «Museum Burghalde» seine Tore. In den folgenden Jahrzehnten wurden die Ausstellungen und Sammlungen stetig ausgebaut.

Mit dem Archiv der Firma Hero besitzt das Museum seit 2010 ein bedeutendes Zeugnis der Aargauer und Schweizer Industriegeschichte. 2009 übernahm das Museum auch die Verwaltung des städtischen Kunstbesitzes. Um den veränderten Ansprüchen der Besucher Rechnung zu tragen, wurde das Museum einer umfassenden Neukonzeption der Dauerausstellung mit notwendiger Sanierung unterzogen (2017–2018). Das Museum ist nun mit dem neuen Lift und den ausgeglichenen Ebenen rollstuhlgängig. Das Treppenhaus besitzt Brandschutztüren. Der Zugang zum Ikonenmuseum wurde ebenfalls erschlossen. Das Ikonenmuseum Schweiz erstreckt sich damit auf vier Räume im Untergeschoss der alten und neuen Burghalde mit einem kleinen Kinoraum, einem Ikonenatelier, einem Zwischentrakt für diskursive Wechselausstellungen und einem grossen Gewölbesaal für die Dauerausstellung.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Museum_Burghalde_Lenzburg

Das Schloss Hallwyl [halˈviːl] ist eines der bedeutendsten Wasserschlösser der Schweiz und befindet sich auf zwei Inseln im Aabach, nahe dem nördlichen Ende des Hallwilersees auf dem Gebiet der Gemeinde Seengen. Seit 1925 ist es öffentlich zugänglich und seit 1994 im Besitz des Kantons Aargau und ist Teil des Museums Aargau.

Im späten 12. Jh. ließen die Herren von Hallwyl am Aabach, 700 m nördlich des Hallwilersees, einen Wohnturm errichten, der auf drei Seiten von einem Trockengraben umgeben war. Um 1265 wurde östlich des Wohnturms direkt am Bachufer ein Palas mit Vorratsräumen im Erdgeschoss und Wohnräumen im ersten und zweiten Obergeschoss errichtet. In der ersten Hälfte des 14. Jh. ließ Johans I. von Hallwyl (1305–1348) die bescheidene Turmburg zur zweiteiligen befestigten Wasserburg ausbauen, indem im Sumpfland eine Insel aufgeschüttet wurde, die auf drei Seiten von einer Ringmauer und allseitig von einem Wassergraben umgeben war. Aus dieser Zeit stammt ein Rundturm, der heute noch erhalten ist.

1380 zerstörte ein Brand einen Teil des Palas, der danach wieder aufgebaut wurde. Bei der Eroberung des Aargaus durch die Eidgenossen im Jahr 1415 steckten Berner Truppen die Burg in Brand. Nur der Wohnturm und einige Räume im Palas der hinteren Burg blieben verschont. Im Anschluss daran wurde die Burg aber wieder auf- und ausgebaut; so erweiterte man 1420/25 den Palas auf der hinteren Insel nach Süden. Dietrich von Hallwyl (1462–1509) ließ um 1500 an den Ostecken der Hinteren Insel Geschütztürme mit dicken Mauern, Schießnischen und -scharten errichten. Um 1520 erfolgten weitere umfangreiche Umbauten, bei denen weitere Gebäude dazukamen.

Burkhard III. von Hallwyl (1535–1598) liess zwischen 1578 und 1590 die Burg zu einem repräsentativen Schloss ausbauen. Es entstanden Treppentürme, Fassaden wurden neu aufgebaut und der Festsaal im Hinteren Schloss erhielt seine heutige Form. Die ehemals wehrhafte Burg hatte nun die Gestalt eines repräsentativen spätgotischen Wohnschlosses. Die Schlossmühle, die seit dem 14. Jh. bestand, wurde 1637 auf einer dritten Insel im Aabach errichtet. Um 1800 musste der Bergfried bis auf das unterste Stockwerk wegen Baufälligkeit abgetragen werden.

Das Wasserschloss steht auf zwei Inseln, die von einem künstlich geschaffenen und zwei natürlichen Armen des Aabachs umflossen werden. Die Wassergräben sind gemauert. Der ältere Teil der Anlage liegt auf der westlichen Insel, der so genannten Hinteren Insel. Vom Bergfried, der aus unbehauenen Findlingen besteht, ist nur das unterste Stockwerk erhalten geblieben. Der Palas wird von drei Türmen flankiert: Der Treppenturm steht zwischen Bergfried und Palas, der Archivturm und der Verliesturm stehen am Wassergraben zwischen den beiden Inseln.

Die Hintere Insel ist nur über eine Brücke von der Vorderen Insel aus erreichbar, dem jüngeren Teil der Anlage. Um einen großen Innenhof gruppieren sich vier Gebäude. An der Nordseite steht der ehemalige Stall, in dem heute ein Café untergebracht ist. Anschließend an Efeuturm an der Nordostecke folgt auf der Ostseite das ehemalige Kornhaus. Es entstand 1520/21 als Ersatz für das abgebrannte Sesshaus und beinhaltet heute die Kasse, den Shop und eine Ausstellung. Das Wohnhaus an der Südostecke (mit angebautem Treppenturm) bildet den repräsentativsten Teil des Schlosses.

Für Besucher geöffnet ist das Schloss jeweils Dienstag bis Sonntag und an allgemeinen Feiertagen vom 01.04. bis 31.10. Das Museum zeigt in elf Themenbereichen die Geschichte der Herren von Hallwyl und die Lebensweise der Schlossherren und der lokalen Bevölkerung in vergangenen Jh.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Hallwyl

Optional:

...

Fortsetzung im Teil 4: Reisebericht Schweiz - Kanton Luzern 2025 (Baar, Luzern, Rapperswil)