Rundreise Schweiz 2025 (Kanton Luzern)

Reisebericht von R. A. Mauersberger

Kurz-Übersicht- Rundreise Schweiz 2025

Rundreise Teil 1: Reisebericht Burgen im Kanton Aargau 2025 (Windisch, Brugg, Vindonissa)

Rundreise Teil 2: Reisebericht Schweiz - Kanton Zürich (Hinwil, Dürnten)

Rundreise Teil 3: Reisebericht Schlösser und Burgen in Aargau (Wildegg, Lenzburg)

Rundreise Teil 4: Reisebericht Schweiz - Kanton Luzern 2025 (Baar, Luzern, Rapperswil)

Koordinatenliste zur Rundreise - Schweiz 2025

Fahrt von Wald / Schweiz nach Luzern, Route 168 km 3 h)

Der heutige Tag enthält anspruchsvolle Reiseziele, wie mehrere Burgen, eine Tropfsteinhöhle wie auch die Stadtbesichtigung von Luzern. So begnnen wir die Fahrt von Wald gegen .. Uhr.

Die Alt-Wädenswil ist die Ruine einer Höhenburg auf einem Hügel westlich der Bahnstation Burghalden der Schweizerischen Südostbahn auf dem Gebiet der Gemeinde Richterswil.

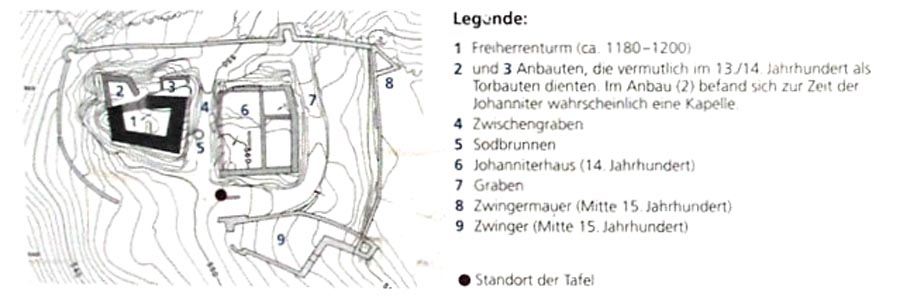

In einem Stiftungsbrief des Klosters Fahr wurden die Freiherren von Wädenswil (Wadinswilere) im Jahr 1130 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Ihren Wohnsitz, die Burg Alt-Wädenswil, errichteten die Freiherren im 13. Jahrhundert. Die Burg wurde 1265 erstmals schriftlich erwähnt. Der vor 1200 errichtete Freiherrenturm ist der älteste Bauteil der Burg. Seine äusseren Mauerschalen sind aus mächtigen Findlingen gefügt. 1287 verkaufte der letzte Freiherr Rudolf III. mangels Nachkommen die Herrschaft Wädenswil – heutige Gemeinden Wädenswil, Richterswil und Uetikon am See – an das Johanniterhaus Bubikon. Wädenswil wurde eine Kommende der Johanniter. Das Johanniterhaus entstand im 14. Jahrhundert als Ordensburg mit einem neuen Graben. Die dreizehn Räume mit Dormitorium, Refektorium, Konvent, einer Pilgerherberge und einer Kapelle dienten vor allem der Komturverwaltung. Im 15. Jahrhundert wurde das gesamte Burggelände mit einer turmbewehrten Zwingermauer umgeben.

Nach der Reformation verkauften die Johanniter 1549 die Herrschaft Wädenswil mit allen Rechten an die Stadt Zürich. Wädenswil wurde eine Landvogtei. Für den Landvogt wurde 1550 bis 1555 das Schloss Wädenswil erbaut.

Die Burg musste nach einem Tagsatzungsbeschluss 1557 geschleift, d. h. durch Teilabriss unbrauchbar gemacht, werden, weil sich Schwyz vom vergrösserten Stadtstaat Zürich bedroht fühlte.

Die Ruine diente in den folgenden Jahrhunderten als Steinbruch. Besonderen Schaden nahm die Burg in den 1870er Jahren, als Teile der Burg gesprengt wurden, um Material für den Bau der Bahnlinie Wädenswil–Einsiedeln zu gewinnen.

1900 erwarb ein Initiativkomitee das Burggelände und gründete 1902 die Stiftung zur Erhaltung der Burg Alt-Wädenswil. 1901 bis 1904 erfolgten die ersten Freilegungsarbeiten, von 1938 bis 1941 und 1983 weitere Grabungskampagnen.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ruine_Alt-Wädenswil

Um zur Ruine Wildenburg zu gehen, sind 600 Meter Fußweg erforderlich. So parkten wir am Punkt (47.179567, 8.552146) das Auto.

Die Wildenburg ist eine Burgruine in der Gemeinde Baar im Kanton Zug. Sie liegt auf einem Felssporn über der vom Schwarzenbach und der Lorze gebildeten Schlucht südöstlich der Lorzentobelbrücke.

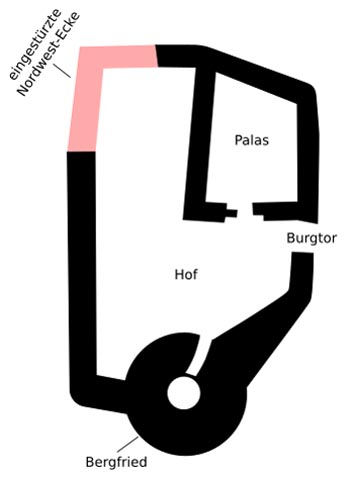

Gegründet wurde die Wildenburg im 13. Jh. durch einen Zweig der Herren von Hünenberg, Lehnsträger der Grafen von Kyburg und Habsburg mit Stammsitz in der Burg Hünenberg, als Zentrum einer neuen Rodungsherrschaft. Die Burg besass Blickverbindung zum Brückenübergang der Lorze (Lorzentobelbrücke) und kontrollierte damit den Verkehr vom Tal in die höher gelegenen Dörfer. Die erste Anlage bestand vermutlich lediglich aus einem Steinring mit angelehnten Holzbauten. Erst später folgte ein runder Bergfried mit einer Mauerdicke von 3,5 m und ein Palas in der nordöstlichen Ecke. Frühere Darstellungen der Burg lassen vermuten, dass einst ein äusserer Mauerring vorhanden war, von dem heute jedoch jede Spur fehlt.

Die Burg wurde erstmals 1309 schriftlich erwähnt, damals noch Wildenberg, als wichtigster Teil der Hinterlassenschaft von Gottfried von Hünenberg. 1386 kämpften die Ritter von Hünenberg in der Schlacht von Sempach auf der Seite von Habsburg-Österreich gegen die Eidgenossen. Unklar ist, ob nach der Niederlage neben ihrer Stammburg, der Burg Hünenberg, auch die Wildenburg zerstört wurde. In den folgenden Jahrzehnten musste die Familie ihre Güter verkaufen. Rudolf von Hünenberg bezeichnete sich 1409 noch als sesshaft ze Wildenberg, 1416 jedoch erwarben Grüter Bauern die direkt umliegenden Güter der Burg. Die Familie, die seit 1383 das Bürgerrecht der Stadt Zug innehatte, starb vermutlich um 1450 aus.

Die Burg wurde darauf dem Zerfall überlassen und im 16. Jh. als Steinbruch genutzt.

Als man sich 1938 an die ersten Ausgrabungen machte, waren nur noch die obersten Teile des Bergfrieds sichtbar. Nachdem das Mauerwerk freigelegt, jedoch ungenügend konserviert wurde, setzte sich der Zerfall fort und 1956 stürzte die nordwestliche Ecke des Berings in die angrenzende Schlucht ab.

1978 ging die Burg aus dem Privatbesitz ins Eigentum des Kantons Zug über, ein Kredit für die Restaurierung wurde jedoch 1981 vom Zuger Stimmvolk abgelehnt. Erst 1985 konnte, dank privater Initiative des Vereins Pro Wildenburg, eine komplette Sanierung mit archäologischen Nachuntersuchungen vorgenommen werden.

Erhalten sind, bis auf den abgestürzten Teil nordöstlich, die Umgebungsmauern, der Palas und der Bergfried. Im Eingang zum Bergfried ist dessen Mauerdicke von 3,5 m gut sichtbar.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Wildenburg_(Zug)

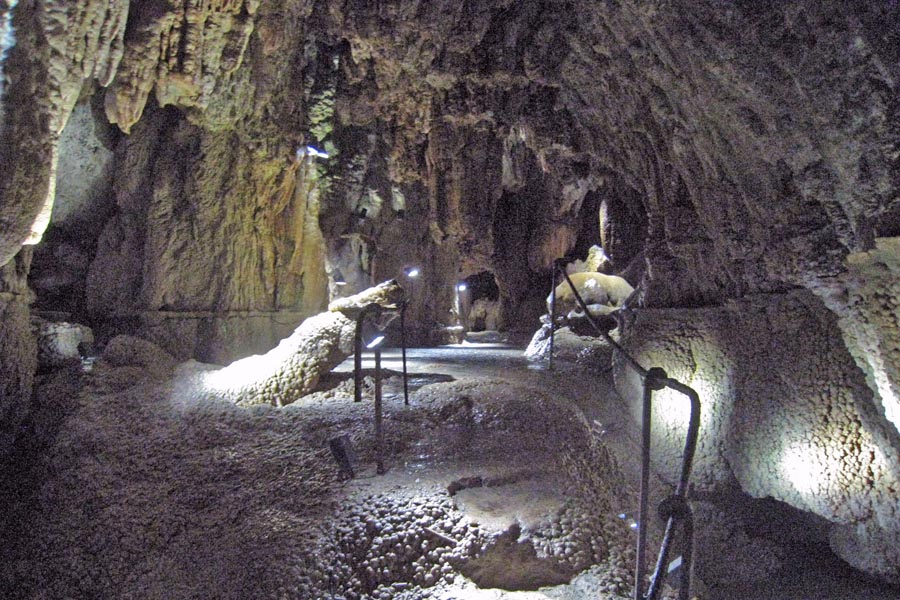

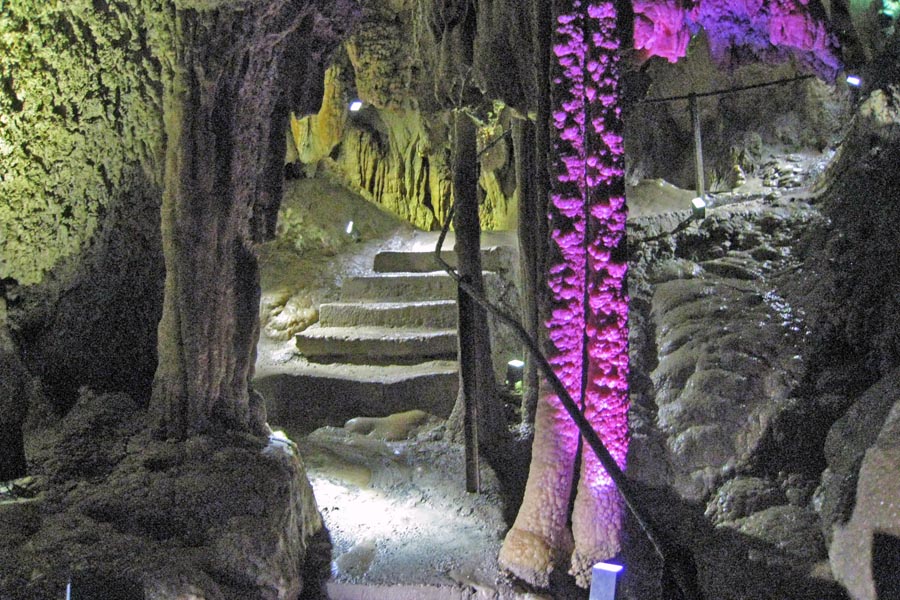

Die Höllgrotten sind ein Verbund von Tropfsteinhöhlen im Lorzentobel in der Nähe von Baar im Kanton Zug. Die Höhlen weisen kleine Seen, Stalaktiten, Stalagmiten und Stalagnate in den verschiedensten Farben auf. Jede Höhle hat ihr eigenes Bild. In der Wurzelgrotte im oberen Teil der Höhle sind inkrustierte Baumwurzeln zu sehen.

Die Einheimischen nennen das Gebiet seit jeher «Höll», was ursprünglich von «Hell» kam, weil es eine «Waldlichtung im Lorzentobel» meinte. Allmählich erhielt «Höll» seine heutige Bedeutung, weil das Tobel entlegen und zuweilen finster war. Pfarrer Johann Josef Zehnder von Neuheim versuchte der Bevölkerung um 1860 den Namen «Höll» vergebens auszureden.

Als dann 1863 die Grotten entdeckt wurden, schien vollends klar, dass hier dämonische Kräfte am Werk gewesen sein mussten. Beim Anblick der Tropfsteingebilde dachten die Leute eher an magische, zauberhafte Kräfte.

Die Höllgrotten unterscheiden sich von allen anderen Tropfsteinhöhlen der Welt. Andere Grotten entstanden in massivem Felsuntergrund durch unterirdisch abfliessendes Wasser, was jeweils Millionen Jahre dauerte. Die Höllgrotten hingegen bildeten sich an der Oberfläche in der vergleichsweise kurzen Zeit von rund 3000 Jahren.

Gletscherflüsse aus dem Ägerital bildeten nach dem Ende der letzten Eiszeit, vor rund 18 000 Jahren, einen Einschnitt, der schliesslich tief in den Felsuntergrund hinabreichte: das Lorzentobel.

Das Wasser, das im viereinhalb Kilometer bergaufwärts liegenden Moorgebiet Neugrund in Menzingen versickerte, löste auf seinem zehn Jahre dauernden unterirdischen Weg viel Kalk und trat an der Stelle, wo sich heute die Höllgrotten befinden, in grossen Quellen aus den Tobelflanken aus. Das oberflächlich abfliessende, kalkreiche Quellwasser setzte beim Austritt im Hangbereich grosse Mengen von Kalk ab und baute zwischen 8500 und 5500 Jahren vor heute einen riesigen, rund 30 m hohen, 50 m tiefen und 200 m langen Quelltuffberg auf.

Wenn stark kalkhaltiges Quellwasser austritt, verkalken an der Oberfläche Moospölsterchen, Farne, Zweiglein, Blätter und Sand – Quelltuff entsteht, ein sogenannt sekundäres Gestein. (Dieser Vorgang kann noch heute beobachtet werden, wenn man von Baar herkommend an den Grotten vorbei wenige hundert Meter bergaufwärts geht. Die Stelle ist beschildert.)

Der Tuffstock wuchs immer weiter ins Bett des Flüsschens Lorze hinaus, worauf dieses den Hang unterspülte. Es bildeten sich nischenartige Höhlungen und überhängende Partien. An einer Stelle kam es zum Einsturz, das herabsackende Gestein schloss im Bereich des heutigen Höhleausgangs einen Hohlraum ein. Die restlichen Teile der Höhlen wurden allmählich eingeschlossen: Austretendes Quellwasser bildete Vorhänge aus Wurzeln und Moos, die rasch wuchsen und versteinerten. In den derart entstandenen Höhlen hinter dem Tuffvorhang kam es zur Tropfsteinbildung.

Öffnungszeiten: 01.04. - 31.10., Di-So 9-17 Uhr Mo geschlossen; Eintritt 14 CHF

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Höllgrotten

Für die Stadtbesichtigung stellten wir das Fahrzeug im Parkhaus Löwencenter ab. Für die 4 Stunden Parkdauer zahlten wir 10 CHF.

Die Bauzeit des Dächliturms ist unbekannt. Bauarchäologisch wurde er noch nicht untersucht.

Das Dachwerk des Dächliturms entstand jedoch frühestens im Frühjahr 1449. Er war ursprünglich – wie andere Türme der Musegg-Befestigung auch – bautypologisch ein Schalenturm (wie der Luegislandturm heute noch). 1728 wurde die Turmschale durch eine gemauerte Südfassade geschlossen. Unter dem Pyramidaldach entstand eine Turmstube. Der Innenausbau des Turmes erfolgt frühestens 1731.

Mit einer Höhe von 27,35 m ist er der kleinste Turm der Museggmauer und misst in der Grundfläche 5,4 m x 7,3 m. Die Seitenmauern sind 1,4 m dick, die spätere Südmauer misst 0,6 m.

Auch im Dächliturm wurde während des 30-jährigen Krieges im 17. Jahrhundert Pulver gelagert. Am Ende des 19. Jahrhunderts war der Turm kurze Zeit an einen Glasmaler vermietet. Von 1936 bis 1961 wurde der untere Teil des Dächliturms vom Gewerbemuseum benutzt. Seit 1936 ist die Turmstube und seit 1970 der ganze Turm an den Schweizerischen Schreinermeisterverband vermietet.

Der Dächliturm ist öffentlich nicht zugänglich.

Quelle: https://www.museggmauer.ch/daechliturm/

Der Allenwinden ist der zweitletzte Turm in der Reihe der 9 Museggtürme. Der Bau des Allenwindenturms ist noch nicht datiert; der bauarchäologische Untersuch steht noch aus. Einzig das Baudatum des Dachwerks lässt sich zeitlich eingrenzen. Es wurde frühestens im Herbst/Winter 1540/41 errichtet.

Der vor die Mauer gestellte Turm misst im Grundriss 9,1 m x 7 m, in der Höhe 27,5 m. Die Mauern sind etwa 1,8 m dick.

Im Allenwindenturm wurde 1866 eine Schlauchtrocknungsanlage der Feuerwehr eingerichtet. Zudem diente er als Lagerraum, zum Beispiel wurde 1868 Petroleum unbewilligt gelagert. Seit 1970 nutzen zwei Institutionen der Luzerner Fasnacht den Turm zur Miete als Probelokalität.

Allenwindenturm, nicht öffentlich zugänglich

Quelle: https://www.museggmauer.ch/allenwindenturm/

Der Pulverturm ist der bislang zweitälteste Turm der Museggmauer und wurde frühestens im Herbst oder Winter 1398/99 erbaut. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts erhielt er einen neuen Innenausbau. Das dafür notwendige Holz wurde im Herbst und Winter 1512/13 und wohl bis 1515 verbaut.

Zeitweilig dienste er zur Einlagerung von Schwarzpulver. Der Pulverturm ist bauarchäologisch noch nicht untersucht.

Der vor der Mauer stehende Turm misst in der Grundfläche 9,1 m x 6,8 m, in der Höhe 27,5 m. Die Mauern sind durchschnittlich 1,6 m dick.

Der Legende nach soll sich im untersten Teil des Turms das Mauerwerk einer Burg erhalten haben. Tatsächlich ist einige Meter über Boden ein deutlicher Wechsel im Mauerwerkscharakter feststellbar. Dieser Unterschied ist aber mit grosser Wahrscheinlichkeit auf eine Etappierung in der Bauausführung zurückzuführen. Da Kalkmörtel in der kalten Jahreszeit nicht abbinden kann, mussten die Bauarbeiten über die Wintermonate eingestellt werden. Im Frühjahr wurden die Arbeiten dann wieder aufgenommen – möglicherweise durch eine andere Bauequipe, mit Steinen aus einem anderen Steinbruch, mit frisch gemischtem Mörtel. Unterschiede im Mauerwerk sind somit bei mittelalterlichen Bauwerken an der Tagesordnung und dürfen nicht überinterpretiert werden.

Seit 1979 wird er von der Weyzunft Luzern gemietet. In den 80er Jahren wurde er ausgebaut und wird heute als gesellschaftlicher Treffpunkt genutzt.

Der Pulverturm ist öffentlich nicht zugänglich.

Quelle: https://www.museggmauer.ch/pulverturm/

Der Schirmerturm wurde kurz nach 1420 errichtet und war ursprünglich wie der Luegislandturm ein Schalenturm. Seine Südseite war gegen die Stadt hin offen.

Aus statischen Gründen wurde die offene Südseite des Schirmerturmes in einer weiteren Bauphase mit einer gemauerten Südfassade geschlossen. Die Fassade zeigt in den Obergeschossen schmale, hochrechteckigen Scharten; Armbrustschützen nutzten solche im Mittelalter. Diese Scharten wurden als dekorative Architekturelemente eingebaut. Sie öffnen sich zur Aussenseite, also auf die Feindesseite. Vor 1513 wurde das ursprüngliche Pultdach durch ein Pyramidaldach ersetzt. Weitere Umbauten erfolgten vor allem im 18. Jh.

Der vor die Mauer gestellte Turm misst im Grundriss 9,10 m x 7,25 m. Seine Höhe beträgt 27,5 m. Über einem Rundbogenfries mit zweimal vorkragenden Konsolen erheben sich die Zinnen, auf denen das Pyramidendach ruht. An der Nordseite wird der Rundbogenfries durch drei Konsolen unterbrochen, die einst einen Erker trugen.

Die Entwässerung erfolgte über eine Reihe von Öffnungen in der Ostfassade, die heute noch sichtbar sind. Der Zinnenkranz war auch über der offenen Turmseite gemauert und lag hier auf Balken auf. Diese statisch gewagte Konstruktion dürfte dazu geführt haben, dass der Bau schon bald Schäden zeigte und die Schale noch im 15. Jahrhundert geschlossen, d. h. auf der Stadtseite zugemauert werden musste. Auch das Pultdach bewährte sich nicht. Es wurde zweimal erneuert, bis man sich vor 1513 entschloss, eine grundsätzlich neue Dachlösung zu suchen. Man setzte dem Turm ein pyramidenförmiges Dach auf, wie es bis zum Brand bestand und danach auch wieder rekonstruiert wurde.

Nach Meinung von Historikern soll dieser Turm zur Zeit des alten Zürcherkrieges um 1442 zum Durchgangstor der Zürichstrasse erhoben worden sein. 1658 sei das Tor vermauert, 1878 beim Bau des Museggschulhauses wieder geöffnet worden.

Der Schirmerturm diente längere Zeit als Lager für die Stadtgärtnerei. 1930 wurde die Transformatorenstation für die Beleuchtung der Museggtürme eingebaut. Seit 1951 ist der Turm öffentlich zugänglich. und kann im Sommerhalbjahr von 08.00 bis 19.00 Uhr besichtigt werden.

Quelle: https://www.museggmauer.ch/schirmerturm/

Die Museggmauer mit den Museggtürmen ist ein Wahrzeichen der Stadt Luzern und bestimmt zusammen mit Wasserturm und Kapellbrücke das historische Ortsbild der Stadt. Es handelt sich um einen Teil der Stadtbefestigung der Stadt Luzern. Sie befindet sich als national bedeutend auf der Liste der Kulturgüter in Luzern.

Indirekt ist bereits 1226 und 1238 eine Befestigung der Stadt erwähnt, es handelt sich dabei jedoch nicht um die Museggmauer, sondern um den älteren, inneren Mauerring der Stadt. Mit Hilfe der Dendrochronologie haben archäologische Bauuntersuchungen in den letzten Jahren aufzeigen können, dass mit dem Bau der Museggmauer spätestens um 1370 begonnen wurde (Luegisland-Turm). Die Bauarbeiten wurden mit Unterbrüchen während Jahrzehnten weitergeführt und reichten weit in das 15. Jahrhundert hinein (Schirmerturm um 1420, Zytturm um 1442). Die im Luzerner Bürgerbuch enthaltene Abrechnung von 1408 zu Bauarbeiten u. a. an der Museggmauer – in der älteren Forschung als Schlussabrechnung und damit Datum der Vollendung der Museggmauer angesehen – stellt mit Sicherheit lediglich eine Zwischenrechnung dar. Die These, dass der Bau der Museggmauer mit der Schlacht bei Sempach 1386 in Zusammenhang stehe, ist haltlos.

Zwischen 1833 und 1856 erfolgte nach und nach die Schleifung der meisten Befestigungsanlagen, da diese dem stärker werdenden Verkehr im Wege waren und eine Stadt ohne mittelalterlicher Befestigung nach Ansicht der damaligen Gemeindeversammlung schöner sei. Der ehemalige südwestliche Teil der Stadtbefestigung auf der linken Reussseite, bestand aus der hohen Litzimauer mit dem Wassergraben (später Hirschengraben) und den Befestigungsanlagen (von West nach Ost) Judenturm, Baslertor (auch Untertor oder früher Niedertor genannt), dem Bruchturm mit Bruchtor, dem Kessler- oder Kesselturm, dem Oberturm (früher Ketzerturm) mit Obertor, dem Kriensertor, dem Kropfturm mit dem Moos- oder Kropftor und dem Frauenturm. Ebenfalls verschwunden ist die alte nördliche Mauer innerhalb der Musegg mit dem Mühletor im Westen an der Reuss, dem Graggentor, dem inneren Weggistor, dem Rosengartentor, dem Lederturm und dem Baghardsturm am östlichen Ende an der Seemündung. Die Museggmauer mit ihren Türmen behinderte hingegen wegen ihrer Lage auf dem Bramberg den Verkehrsfluss nicht und blieb so im Wesentlichen erhalten.

2002 wurde der Verein für die Erhaltung der Museggmauer gegründet und 2003 die gleichnamige Stiftung. Diese setzten sich für eine umfassende Restaurierung der Mauer ein, die von 2003 bis 2015 für 12 Millionen Schweizer Franken ausgeführt wurde.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Museggmauer

Der Zytturm (Zeitturm) wurde von Anfang an zur Aufnahme einer Stadtuhr gebaut. 1403 (oder kurz danach) wurde er als Turm mit vier Fassadenteilen errichtet. Ursprünglich besass er einen Zinnenkranz und ein innenliegendes Pultdach. Der Ersatz des Pultdaches durch das heutige Krüppelwalmdach erfolgte nach 1440.

Das Zifferblatt der Stadtuhr war von Anfang an so in die Südfassade integriert, dass man in der Stadt nicht nur den Stundenschlag hören, sondern auch die Zeit ablesen konnte. Die Südfassade ziert das Bild zweier Wilden Mannen, die das grosse Zifferblatt stützen. Bereits in Diebold Schillings Luzerner Chronik aus dem frühen 16. Jh. ist diese Darstellung zu sehen.

Seit 2012 beherbergt der Zytturm eine Sammlung regionaler Turmuhren. Die Zytturmuhr gehört auch zu den ausgestellten Uhren. Sie ist im Betrieb zu sehen und schlägt die volle Stunde jeweils eine Minute vor den Kirchenuhren in der Stadt Luzern. Die Bedienungsanleitung von 1386 zu dieser Uhr befindet sich im Staatsarchiv Luzern.

Zifferblatt und Turmbemalung wurden verschiedentlich erneuert, ein letztes Mal 1939 durch den Kunstmaler Karl Schobinger. Der vor die Mauer gestellte Turm hat eine Grundfläche von 9,1 m x 7,25 m und weist eine Höhe von 31 m auf. Das Uhrwerk trägt das Datum 1535, die Glocke zeigt Reliefs einer Kreuzigung und eines Luzerner Schildes.

Der Zytturm besitzt das älteste Uhrwerk der Innerschweiz mit schweren Steingewichten und langem Pendel. Seit 1951 ist er für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Schaulager mit historischen Turmuhren wurde 2012 eröffnet. Während des Sommerhalbjahres ist der Zytturm von 08.00 bis 19.00 Uhr öffentlich zugänglich.

Quelle: https://www.museggmauer.ch/zytturm/

Vom Wachturm ist der untere Teil öffentlich zugänglich – die Wachstube kann nur geführt besucht werden.

An der Stelle des heutigen Wachtturms stand ursprünglich der Heuturm. In diesem Turm – wie auch in anderen (z. B. Pulverturm) – wurde Schwarzpulver eingelagert. Am 30.07.1701 schlug der Blitz in den Turm ein und brachte das hier eingelagerte Schwarzpulver zur Explosion. Diese richtete am Turm, an der angrenzenden Mauer und an Häusern der Altstadt grossen Schaden an; fünf Menschen starben dabei.

An Stelle des ehemaligen Heuturmes wurden unmittelbar nach dem Unglück der heutige Wachtturm errichtet. Er erhielt seinen Namen erst 1768, als die Wachtstube vom Luegislandturm hierher verlegt wurde.

Zur Lagerung des Schwarzpulvers errichtete der Rat von Stadt und Republik Luzern im Norden der Stadt zwei heute noch existierende Pulvermagazine, d.h. spezielle Lagerstätten für Schiesspulver. Sie sind heute im heutigen Friedhof Friedental und am Jugiweg.

Der vor die Mauer gestellte Turm misst im Grundriss 8,75 m x 7,1 m, in der Höhe 44 m. Im Jahr 1768 wurde die Wache vom Luegislandturm in den Wachtturm verlegt und dabei wohl erst der komplizierte Dachaufbau geschaffen. Darin befindet sich eine Wachtstube mit grünem Kachelofen und Gängen zu den Dacherkern.

Im Vorgängerturm des heutigen Wachtturms lagerte bis zur Explosion im Jahre 1701 Schiesspulver. Von 1768 bis 1895 war im neuerbauten Turm die Wachtstube eingerichtet. Später wurde die Funkanlage der Polizei installiert und ab 1980 die Hofbrückenbilder im Turm aufbewahrt.

Quelle: https://www.museggmauer.ch/wachtturm/

Der Luegislandturm ist weitgehend im Zustand der Bauzeit erhalten und bietet ein einzigartiges baugeschichtliches Zeugnis – er kann nicht besichtigt werden.

Der Luegislandturm wurde kurz nach 1367 errichtet. Er ist ein Schalenturm ohne Zinnenkranz, d. h. er ist an seiner Südseite gegen die Altstadt von Luzern hin offen. Der Bauzustand entspricht heute noch jenem der Bauzeit. Stellenweise sind heute im Inneren noch die Gerüsthölzer aus der Bauzeit sichtbar, was einer nationalen Sensation gleichkommt, weil sowohl die Gerüstlöcher als auch Reste der Gerüstholzköpfe erhalten geblieben sind. Eine solche Zeitkapsel gibt es praktisch nirgends in einer derart unverfälschten Form.

Der Luegislandturm bildet den bislang ältesten bekannten Teil der Museggbefestigung. Er erhielt seinen Namen durch die seit mindestens 1397 auf ihm hausenden Wächter. Gemäss Verordnung von 1447 waren sie vor allem für die Feuerbeobachtung, die Angabe des Stundenschlages und sonstige Wache beauftragt.

Es handelt sich um einen vor die Mauer gestellten, gegen die Stadt offenen Schalenturm von 8,75 m x 7,75 m Grundfläche und 52,6 m Höhe. Er ist aussergewöhnlich gut erhalten und präsentiert sich im gemauerten Teil weitgehend im Zustand der Bauzeit. Stellenweise ragen im Innern sogar noch die Gerüsthölzer, die üblicherweise mauerbündig abgesägt wurden, aus der Mauer heraus.

Zur Bauzeit zeigten die Fassaden einen vollflächigen Verputz mit Quaderimitation, d. h. die Handwerker hatten mit einer Latte oder Kelle breite Kehlen in den noch feuchten Verputz gezogen. Allerdings dürfte dieser Verputz nur kurze Zeit sichtbar gewesen sein. Man ersetzte ihn schon nach wenigen Jahren durch einen Verputz mit geglätteter Oberfläche, wie er bei der jüngsten Restaurierung 2002 wieder hergestellt worden ist.

Auch in der ersten Fassung wurde der Turm schon durch einen hölzernen Obergaden bekrönt. Allerdings ersetzte man diesen aus unbekannten Gründen kurz nach 1448 durch den heute noch bestehenden Obergaden und Dachstuhl. Der mit Ziegeln bedeckte Spitzhelm ist in der unteren Partie viereckig, in der oberen achteckig und leicht spiralig gedreht. Gegen Norden und Süden erheben sich aus dem Dach heraus zwei polygonale Erkertürmchen mit schlanken Spitzhelmen.

Der Luegislandturm diente bis 1768 als Hochwacht, die anschliessend in den heutigen Wachtturm verlegt wurde. 1874 wurde im Luegislandturm eine Brunnenstube mit Reservoir eingebaut. 1924 beschloss der Stadtrat, eine moderne Druckreduzieranlage einzurichten. Heute verläuft unter dem Luegislandturm eine Hochdruckleitung der städtischen Wasserversorgung.

Quelle: https://www.museggmauer.ch/luegislandturm/

Der Männliturm ist undatiert. Die Erkertürmchen im Zinnenkranz erhielten frühestens 1537 neue Dächlein.

Der Turm hat seine Gestalt, abgesehen vom 1934 erfolgten Ersatz des Pultdaches durch eine armierte Betondecke, seit dem 15. Jh. nicht verändert. Quereckig (8,8 m x 6,65 m) steht er vor der Mauer und misst mit den Aufbauten 33 m in der Höhe. Er ist von einem Zinnenkranz über Rundbogenfries mit dreimal vorkragenden Konsolen bekrönt.

Seitlich erheben sich über den Turm hinaus zwei runde Erkertürmchen mit sechseckigem, mit Ziegeln gedeckte Pyramidendach: beim östlichen Erkertürmchen endet das Dach mit Knauf und Fähnchen, dasjenige des westlichen mit der Halbfigur eines zwei m hohen geharnischten Kriegers mit Fähnchen und Schwert. Diese aus Eisenblech bestehende Gestalt, welche dem Turm den Namen gab und ihn folglich schon in der Mitte des 15. Jh. zierte, findet sich schon auf Schillings Bildern in dieser Form.

Das Bruchsteinmauerwerk des Turmes ist roh verputzt, die Ecken besitzen verschieden tiefe, niedrige Quadern. Das Innere ist in vier Geschosse eingeteilt. Das unterste öffnet sich in Richtung Stadt und zeigt in hohem Stichbogen gegen aussen rechteckige Schiessscharten, die zum Bestreichen des Mauerfusses eingerichtet waren.

Im Männliturm war ab 1847 kurze Zeit die optische Telegraphie für die militärische Nachrichtenübermittlung eingerichtet. Auch während des zweiten Weltkrieges waren mehrere Türme für militärische Zwecke reserviert. Seit 1978 ist der Männliturm für die Öffentlichkeit zugänglich.

Während des Sommerhalbjahres ist der Männliturm von 08.00 bis 19.00 Uhr öffentlich zugänglich.

Quelle: https://www.museggmauer.ch/maennliturm/

Während des Sommerhalbjahres ist der Männliturm von 08.00 bis 19.00 Uhr öffentlich zugänglich.

Quelle: https://www.museggmauer.ch/maennliturm/

Der Nölliturm wurde 1516 bis 1519 als Ersatz für einen baufällig gewordenen Turm errichtet. Die Durchfahrt am St.-Karli-Quai wurde erst 1900 bis 1901 gebaut.

Der im 18. Jh. aufkommende Name Nölliturm geht offenbar auf einen Wächter dieses Namens zurück. 1900/1901 wurde bei der Erstellung/Aufschüttung der Quaistrasse eine Durchfahrt in den Turm gebrochen.

Der mit Ausnahme dieses Durchbruchs gut erhaltene Rundturm ist ein sorgfältiger Quaderbau von 13,45 m äusserem, 8,85 m innerem Durchmesser und ist bis zur Spitze 28 m hoch.

Das Erdgeschoss, welches ursprünglich gegen Osten ein spitzbogiges Tor enthielt, ist durch ein gekehltes Gurtgesims vom oberen Bau abgesetzt. Darüber befinden sich drei rechteckige Schusslöcher, die aussen und innen allseits abgeschrägt sind. Direkt auf den Zinnen liegt das achtgrätige, leicht geschweifte Kegeldach. Seine roten Ziegel mögen dem Turm seinen damaligen Namen gegeben haben. Das Innere ist über der Durchfahrt in drei Geschosse eingeteilt. Die steinerne Treppe folgt bis zum zweiten Geschoss der Rundung der Wand und ist nachher in die Mauernische eingefügt.

Der Nölliturm beherbergte während mehreren Jh. bis 1852 Schiesspulver. Anschliessend diente er während kurzer Zeit als Waffen- und Petroleumlager. Ab 1875 wurde der Nölliturm als Lagerraum an eine Sattlerei und an die Zunft zu Safran vermietet. Seit 1922 wird der Turm als Zunftstube und Archiv genutzt.

Der Nölliturm ist öffentlich nicht zugänglich.

Quelle: https://www.museggmauer.ch/noelliturm/

Die Kapellbrücke ist eine mittelalterliche gedeckte Holzbrücke über die Reuss in Luzern (Schweiz). Sie gilt als ein Wahrzeichen und eine der bedeutendsten Touristenattraktionen der Stadt. In ihrer Mitte steht der Wasserturm. Brücke, Turm und Bilderzyklus stehen auf der Liste der Kulturgüter in Luzern in der Kategorie A (national bedeutend).

Die Kapellbrücke ist die älteste und mit 202,90 Metern (inklusive Vordächer 204,70 Metern) die zweitlängste überdachte Holzbrücke Europas, nach der Holzbrücke Bad Säckingen–Stein AG (203,70 Meter, inklusive Vordächer 206,50 Meter). Sie wurde um 1365 als Wehrgang gebaut und verbindet die durch die Reuss getrennte Alt- und Neustadt (mindere Stadt). Ursprünglich war die Brücke länger; durch die Auffüllung des Ufers wurde ein etwa 75 Meter langes Stück um 1835 abgebrochen. Im Giebel der Brücke befanden sich (vor dem Brand 1993) 111 dreieckige Gemälde, die wichtige Szenen der Schweizer Geschichte darstellen.

Die Bilder der Kapellbrücke, der Spreuerbrücke und der Hofbrücke sind in dieser Verwendung einmalig. In keiner anderen Stadt Europas wurden gedeckte Holzbrücken mit dreieckigen Bildern ausgeschmückt.

Der Name stammt von der Peterskapelle, zu welcher das nördliche Ende der Brücke führt. Sie befindet sich zwischen der Seebrücke und dem Rathaussteg.

Der Bau der Kapellbrücke ist vor dem Hintergrund der Stadtentwicklung und der Errichtung von Befestigungsanlagen zu sehen. Zwischen 1230 und 1270 wuchs die Grossstadt von der Landseite gegen das Wasser hin an, und auch am linken Ufer der Reuss dehnte sich die Kleinstadt aus. In dieser Zeit entstand der Innere Befestigungsring der Grossstadt, und auch in der Kleinstadt wurde der Innere Ring errichtet. Um die Stadtteile miteinander zu verbinden, wurden Brücken gebaut. Bereits vor dem Bau der Kapellbrücke entstand ca. 1168 die an der engsten Stelle der Reuss gelegene Reussbrücke; eine zweite Brücke, die mit Holz gedeckte Hofbrücke, wurde zwischen 1252 und 1265 am rechten Seeufer zwischen dem Hofbezirk und der Grossstadt erstellt.

Während die Stadt durch ihre Wehrbauten von der Landseite her gesichert war, fehlte es an Schutz von der Seeseite und dem Reussufer her. Zunächst wurde deshalb um 1300 der Wasserturm errichtet.

Wenige Jahrzehnte später – als wahrscheinlich gilt das Jahr 1332 – folgte der Bau einer zweiten mit Holz gedeckten Brücke, der Kapellbrücke, die eine Fortsetzung der Hofbrücke bildete. Darauf, dass die Kapellbrücke (wie die auch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts abgebrochene Hofbrücke) zur Verteidigung gegen potentielle Schiffsangriffe dienen sollte, weisen die seeseitig vorgelagerten «Schwirren» (Palisadenreihe), welche die Durchfahrt von Schiffen verhindern sollten. Auf den Wehrcharakter der Brücke weist auch die höher gebaute Brückenbrüstung gegen die Seeseite hin.[2] So erfüllte die Kapellbrücke über Jahrhunderte hinweg eine Doppelfunktion als Wehrgang und Verbindung (Fussgängerbrücke) zwischen Kleinstadt und Hof, genauer zwischen dem rechtsufrigen (Peterskapelle) und linksufrigen Eckpunkt (Freienhof) der Stadtbefestigung.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kapellbrücke

In den Fels gemeißelter sterbender Löwe zu Ehren der 1792 im Tuileriensturm gefallenen Kriegshelden

Das Löwendenkmal befindet sich an einem Teich in einem kleinen Park in der Nähe des Löwenplatzes in Luzern und erinnert in der Allegorie eines sterbenden Löwen an die am 10.08.1792 beim Tuileriensturm in Paris gefallenen Schweizergardisten. In unmittelbarer Umgebung befinden sich der Gletschergarten, das Alpineum und das Bourbaki-Panorama.

Die Einweihung des etwa zehn mal sechs m großen Denkmals fand am Jahrestag 1821 statt. Es ist eines der bekanntesten Denkmäler der Schweiz, jährlich wird es von etwa 1,4 Mio. Touristen besucht. 2006 wurde es unter Schweizer Denkmalschutz gestellt. Es befindet sich deshalb auf der Liste der Kulturgüter in Luzern als national bedeutend.

Aufgrund des Soldbündnisses von 1521, geschlossen in der Folge der Ewigen Richtung mit Frankreich, diente ein Regiment von rund 1200 Schweizern als Garde im Dienst des Königs Ludwig XVI. Im Verlauf der Französischen Revolution stürmten die aufgebrachten Revolutionäre den von der Königsfamilie bereits verlassenen Tuilerienpalast. Bei der Verteidigung des leeren Königspalastes durch rund 1000 Schweizer Gardisten fanden etwa 760 den Tod; anlässlich des Tuileriensturms wurden alle 200 Gardisten umgebracht, die den König zur Nationalversammlung begleitet hatten.

In einer von einer Parkanlage umgebenen Felsgrotte liegt ein tödlich verwundeter, sterbender Löwe, dem ein Stück eines Speers aus dem Rücken ragt. Sein Haupt und seine rechte Vordertatze ruhen auf dem französischen Wappen, links von ihm liegen einige Waffen, daneben lehnt das Schweizer Wappen. Die Löwenskulptur ist aus dem Fels herausgehauen, einige ihrer Teile sind als Relief ausgeführt. Ihre Tatzen sind etwa doppelt so groß wie menschliche Köpfe. Das Denkmal misst etwa zehn mal sechs m. Über dem Löwen eingemeißelt ist das lateinische Motto HELVETIORUM FIDEI AC VIRTUTI (Der Treue und Tapferkeit der Schweizer). Unter dem Löwen eingemeißelt sind die Namen der 26 gefallenen Offiziere und der 16 geretteten bzw. überlebenden Offiziere. Zu den Soldaten der Schweizergarde ist jeweils eine ungefähre Anzahl angegeben: etwa 760 gefallene und 350 gerettete bzw. überlebende Soldaten.

Zur Anlage gehören überdies ein Weiher und eine Gedächtniskapelle. Der Weiher dient auch als Wunschbrunnen und wird zweimal pro Jahr zu Reinigungszwecken abgelassen, dabei werden von der Stadtgärtnerei auch die Münzen entfernt. Die Gedächtniskapelle, rechts neben dem Eingang zur Parkanlage, wurde von Louis Pfyffer von Wyher entworfen und erbaut.

Das Löwendenkmal entstand auf Initiative des Gardeoffiziers Karl Pfyffer von Altishofen, zur Ehrung und in Erinnerung an seine Kameraden. Pfyffer war in Paris stationiert, aber verbrachte zum Zeitpunkt des Sturms auf die Tuilerien im Sommer 1792 gerade seinen Urlaub in Luzern. Finanziert wurde das Monument durch Subskription: Pfyffer versandte 1818 einen entsprechenden Spendenaufruf an «alle, welche das Vaterland lieben». Zum einen sollten die gefallenen Helden im Denkmal geehrt werden, zum anderen auch die wenigen überlebenden Kriegsveteranen mit den Mehreinnahmen entschädigt werden. Beteiligt haben sich fast ausschließlich Vertreter des Ancien Régime, nicht nur aus der Schweiz, sondern aus ganz Europa. Es spendeten u. a. auch der Kaiser von Russland, der König von Preussen, die französische Königsfamilie sowie Prinz Christian Frederik von Dänemark (der spätere Christian VIII.).

Als Standort des Denkmals schlug Pfyffer eine Felswand außerhalb der Stadtmauer von Luzern vor, auf einem Stück Land unterhalb des Wesemlin, das ihm die Stadt seit 1805 verpachtete. Im Jahre 1818 erhielt er vom Stadtrat die Erlaubnis, in seinem Garten ein Denkmal in den Felsen machen zu lassen.

Als Motiv für das Monument wählte Pfyffer in Anlehnung an antike Vorbilder einen erschlagenen Löwen, der auf einem Haufen Waffen ruht. Bestärkt wurde er in dieser Idee vom befreundeten Zürcher Dichter und Maler Johann Martin Usteri, dessen beiden Entwürfe von 1817 ihn jedoch nicht überzeugten. Nach mehreren eingesandten Entwürfen der lokalen wie schweizerischen Künstlerschaft, die den Vorstellungen und Ansprüchen nicht entsprachen, konnte Pfyffer den in Rom lebenden berühmten dänischen Bildhauer Bertel Thorvaldsen für sein Projekt gewinnen. Die Zusammenarbeit wurde eingefädelt vom Luzerner Schultheiss Vinzenz Rüttimann, der 1818 zufällig nach Rom reiste und mit einer Denkmalskizze von Thorvaldsen zurückkehrte, die zuhause Begeisterung auslöste. Entgegen Pfyffers Idee eines toten Löwen zeigt die Skizze einen ruhenden, sterbenden Löwen. Nach der Auskunft Rüttimanns meinte Thorvaldsen, nachdem er von den traurigen Ereignissen in Paris gehört hatte: «Der Löwe war also nicht tot ... er muss nur ruhen ...»

Der Preis des vielbeschäftigten und gefragten Thorvaldsen, das Denkmal von eigener Hand auszuführen, war für Pfyffer zu hoch, so dass Thorvaldsen lediglich beauftragt wurde, ein Gipsmodell herzustellen und nach Luzern zu senden. Der Zürcher Bildhauer Heinrich Keller, der fortan in Rom mit dem Künstler verhandelte, überzeugte Pfyffer sowohl mit künstlerischen als auch finanziellen Gründen, den Löwen nicht aus Bronze zu gießen, um ihn vor die Felswand aufzustellen, sondern kolossal und direkt in den Stein zu meißeln, eine Idee, die Thorvaldsen mit Freuden aufnahm. Ende Oktober 1819 erreichten zwei Gipsmodelle Luzern, ein kleines mit Grotte und das eigentliche Modell, einen großen Löwen, der, durch den langen Transport in Stücke zerbrochen, erst wieder zusammengesetzt werden musste.

Das Denkmal wurde schließlich nach Thorvaldsens Modell und seinen Anweisungen, die er am 12.08.1819 in einem Überraschungsbesuch auf der Durchreise direkt vor Ort erteilen konnte, in den Felsen gehauen, zunächst vom Solothurner Bildhauer Urs Pankraz Eggenschwiler. Dieser verletzte sich nach kurzer Zeit bei einem Sturz vom Gerüst, so dass er es nicht weiterführen konnte und im Oktober 1821 starb. Anschliessend beauftragte man den Konstanzer Bildhauer Lukas Ahorn (1790–1856). Ahorn nahm eigenständige Änderungen vor. Pfyffer liess Ahorn mit Frau und Kind bei der Arbeit porträtieren, ein Gemälde, das sich im Kunstmuseum Luzern befindet. Ahorn arbeitete an dem Denkmal vom März 1820 bis 07.08.1821. Er bekam 4074 Franken. Am 10.08.1821 – genau 29 Jahre nach dem Tuileriensturm – wurde es enthüllt und feierlich eingeweiht. Pfyffer stellte Ahorn dem Prinzen Christian Friederich von Dänemark vor. Dieser schrieb Thorvaldsen später, dass Ahorn gern bei ihm in Rom arbeiten wolle. Ahorn kehrte nach Konstanz zurück und bekam nie wieder einen größeren Auftrag. Am 08.08.1841 kam Thorvaldsen nach Konstanz, um Ahorn zu besuchen, aber dieser war nun, 20 Jahre später, verbittert und liess sich nicht blicken.

Da die Skulptur größtenteils aus einem Sandsteinfelsen (Molassesandstein) herausmodelliert ist, gilt sie als Naturdenkmal und ist wesentlich schwieriger zu erhalten als ein frei stehendes Denkmal. Noch bevor das Denkmal zur Ausführung kam, lautete die Prognose eines 1818 eingeholten technischen Gutachtens über den Zustand der Felswand ungünstig. Bereits 1858 berichteten Luzerner Zeitungen von der Vernachlässigung des in weichen Stein gehauenen Löwendenkmals. Ein großes Problem stellt von Beginn an eindringendes Wasser dar, das Frostdruck verursacht und Salze auswäscht. 1864 wurde vom Luzerner Stadtrat ein erster Kredit für dringende Restaurierungsarbeiten und zur Anfertigung einer Winterverschalung bewilligt. Dennoch brach 1872 eine Löwentatze ab, die durch die Stanser Bildhauer Odermatt repariert wurde. Das Löwendenkmal wurde 1882 Eigentum der Stadt Luzern – in der Folge konnten Behandlungen mit chemischen Konservierungsmitteln sowie der Bau von Drainagen und eines von 1899 bis 1901 hinter dem Denkmal in den Fels getriebenen, etwa 30 m langen Isolierstollens das Problem des Verfalls zwar verringern, aber nicht endgültig beseitigen. So brach im Herbst 1950 ein mindestens meterlanges Stück des Oberschenkels ab, was in den darauffolgenden beiden Jahren weitere Restaurierungsarbeiten durch die Luzerner Bildhauer Leopold Häfliger, Jakob Gamper und Emilio Stecher erforderlich machte. Das Denkmal wurde 1964 unter kantonalen Schutz gestellt, woraufhin 1978 felssichernde Maßnahmen und 1982 eine Neugravur der Inschrift erfolgten. Nach der Erneuerung sämtlicher Kupferrohre im Entwässerungsstollen im Jahr 2004 wurde das Löwendenkmal am 20.10.2006 schlussendlich unter den Schutz des Bundes gestellt.

Ein Trinkbrunnen mit einer in Schlangenkopfform gestalteten Röhre stammt aus dem Jahr 1945. Der Brunnentrog besteht aus Sandstein und ruht auf einem Sockel aus Bruchsteinen.

In der Nacht vom 18. auf den 19.01. 2009 verübten Unbekannte einen Anschlag auf das Luzerner Löwendenkmal mit roter Farbe, die mehrere Quadratmeter der fragilen Steinoberfläche des Löwen und des darunterliegenden Schriftfelds bedeckte. Einen Tag später tauchte ein anonymes Bekennerschreiben auf einer Internetseite aus dem politischen linken Lager auf. Das verwendete, lösemittelbeständige Farbkonzentrat machte eine Trockenreinigung mit einem Niederdruckpartikelstrahlgerät notwendig. Insbesondere die Inschrift wurde beim Anschlag so stark beschädigt, dass sie neu gefasst werden musste.

Das jährlich von ca. 1,4 Mio. Touristen besuchte Löwendenkmal ist heute eines der meistbesuchten Touristenziele Luzerns. Seit seiner Einweihung im Jahr 1821 war es ein Ort, der Fremde anzog. Instrumentell in diesem Zusammenhang waren schon früh Reiseführer, die das Löwendenkmal unter den Sehenswürdigkeiten Luzerns aufführten. Vor der Errichtung des Denkmals war die Gegend unbebautes Sumpf- und Schwemmland mit Felswänden und einzelnen Baumgruppen. Erst ab 1870 wurde sie zum heutigen Weyquartier verbaut.

Seine Beliebtheit verdankte der Löwe zu einem großen Teil dem Umstand, dass nicht eindeutig klar war (und es bis heute nicht ist), wofür er denn genau stehe. Denn das als Gedächtnisort für die gefallenen und noch lebenden Beteiligten des Tuileriensturms vom 10.08.1792 konzipierte Monument vermochte nicht ohne Weiteres seinen Sinn und Zweck den Besuchern zu offenbaren. Aus diesem Grund bezahlten die Auftraggeber eigens einen Veteranen der Schweizergarde, der den Leuten die Bedeutung des Denkmals erklären sollte. Als keine Beteiligten mehr lebten, die diese Vermittlerrolle übernehmen konnten, wurde 1885 nebenan das Löwendenkmal-Museum eröffnet, welches allerdings bereits 1895 mangels Interesse schließen musste (heute: Alpineum).

Während der Löwe als Denkmal nur bedingt die Touristen für sich gewinnen konnte, so war es von Beginn an dessen Kunstcharakter, der die Menschen faszinierte: Nicht die blutigen Ereignisse vom 10.08.1792, sondern «Thorvaldsens klassizistische Ausführung, die dem mächtigen, kraftvollen und in seiner Silhouette so edlen Löwen anthropomorphe, im Todesschmerz leidende Gesichtszüge verlieh», zog die Besucher in seinen Bann. Um den Löwen möglichst nahe betrachten zu können, wurden die Besucher auf einer Gondel zum Monument gefahren.

Einhergehend mit den steigenden Besucherzahlen begann schon früh die Kommerzialisierung des Löwendenkmals. Bereits 1822 wurde den Besuchern in einem Souvenirpavillon Thorvaldsens großes Gipsmodell des Löwen präsentiert, wo außerdem noch allerhand Schriften, Fotografien und Postkarten erworben werden konnten. Bald gab es den Löwen in allen Größen und Materialien zu kaufen – als Schokoladenlöwe, Salonschmuck und Briefbeschwerer. Heute ist er das Emblem des Luzerner Tourismus schlechthin.

Das Denkmal war schon vor dem Bau kontrovers, da es zu einem Denkmal der Erinnerung an das Ancien Regime wurde, und auch von der europäischen Aristokratie finanziert wurde.

Aus Mark Twains 1880 erschienenem halb-fiktiven, satirischen Reisebericht A Tramp Abroad (Bummel durch Europa) stammt die Betrachtung, wonach der Luzerner Löwe «das traurigste und bewegendste Stück Stein der Welt» sei ([…] the most mournful and moving piece of stone in the world […]). Unterstützt würde dieser Eindruck durch die ruhige Umgebung mit den Bäumen und den Weiher. Freilich müsse man dazu das Denkmal am Originalstandort besichtigen.

Der 1894 enthüllte Lion of the Confederacy von Thomas M. Brady (1849–1907) am Oakland Cemetery in Atlanta ist nach dem Vorbild des Luzerner Löwen gestaltet.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Löwendenkmal_Luzern

Das Meggenhorn ist eine Schlossresidenz am Vierwaldstättersee im Schweizer Kanton Luzern und eine Schiffsstation der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees. Geographisch bezeichnet Meggenhorn die Landzunge, welche in den Vierwaldstättersee hineinragt und den Luzerner- vom Küssnachtersee trennt. Das Schloss im Eigentum der Gemeinde Meggen wird als Museum und für Veranstaltungen verwendet.

Das Schloss erhebt sich zwischen Luzern und Meggen auf einem zum See hin abfallenden Hügel und ist umgeben von Wiesen und Wäldern. Es setzt sich zusammen aus dem eigentlichen Schloss, der Schlosskapelle und den das Schloss umgebenden Schlossgärten (etwa mit der Hortensiensammlung der ProSpecieRara) sowie dem Rebberg. Das Schlossgelände ist öffentlich und gehört der Gemeinde Meggen. Das Schloss kann für Anlässe gemietet werden.

Die Schiffsstation mit Bootshäusern aus Fachwerk aus dem 19. Jahrhundert liegt in der Nähe der Christusstatue und des im Wasser liegenden Felsens Meggenhorn am Eingang der Luzerner Bucht.

Mekkenhorn wurde 1240 erstmals in einem Vertrag zwischen dem Kloster Engelberg und Graf Rudolf III. aufgeführt. Damals entstand auf der vorgelagerten Insel Altstad erstmals eine Burg. Teile der Anlage gehörten bis in das 16. Jahrhundert zum Chorherrenstift St. Leodegar.

1626 kaufte Ludwig Meyer (genannt «der reiche Meyer») das Gut Meggenhorn und baute es zu einem herrschaftlichen Landsitz aus. Nach seinem Tod wurde es 1663 an dessen Tochter Dorothea vererbt, als Mitgift zu ihrer Vermählung mit dem Luzerner Ratsherrn Jakob Christoph Cloos. 1674/1675 wurde ein Landhaus mit Glockentürmchen und einer grosszügigen Gartenanlage im Westen erstellt. Ab 1803 wurde es zu einem schlossähnlichen Herrschaftssitz umgebaut.

1926 wurde in der Kapelle des Schlosses eine Orgel installiert. Es handelt sich dabei um eine Welte-Philharmonie-Orgel, deren Besonderheit es ist, dass sie zum einen vom Spieltisch aus gespielt werden kann, und zusätzlich mit einer Spielapparatur versehen ist, welche das Abspielen von Stücken mittels Lochpapier-Rollen ermöglicht. Insgesamt sind 104 Papierrollen für die Spielmechanik erhalten, die u. a. von Organisten wie Max Reger, Karl Matthaei, Eugène Gigout und Marcel Dupré eingespielt wurden. Das Instrument wurde 1987 und 2020 umfassend durch Orgelbau Kuhn renoviert.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Meggenhorn

Gesslerburg - Burg zu Küssnacht - ist der Name einer mittelalterlichen Burg in Küssnacht. Sie ist wie die Hohle Gasse im gleichen Ort mit der Sage um Wilhelm Tell verbunden. Laut dem Geschichtsschreiber Aegidius Tschudi soll sie der Sitz von Landsvogt Hermann Gessler gewesen sein. Die Ruine der Gesslerburg befindet sich seit 1908 im Besitz der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

Die Ruine der Höhenburg liegt auf einer Hügelkuppe im Osten des Dorfes, oberhalb des Dorfbaches, der von der Seebodenalp in den See fliesst. Von der Knochenstampfe, einem am Bach gelegenen Schopf mit Wasserrad, in dem einst Düngemittel hergestellt wurde, führt ein Weg hinauf zur Gesslerburg.

Über die Entstehung und die Geschichte der Burganlage ist trotz archäologischer Untersuchungen nur sehr wenig bekannt. Aus der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts ist ein Adliger namens Recho nachgewiesen, der dem Benediktinerkloster im Hof Luzern neben anderen Gütern seine Besitztümer in Küssnacht schenkte. Vermutlich gehörte auch eine frühmittelalterliche Burganlage dazu. Die erste urkundliche Erwähnung stammt von 1263: «in castro nostro Chüssenach».

Vom Kloster ging Küssnacht 1291 durch Kauf an Rudolf I. von Habsburg über. Die Burgherren, die vom Haus Habsburg als Vögte eingesetzt wurden, traten als «Edle von Küssnach» auf. Ritter Eppo II. (1282–1315) verlangte als Vogt Steuern, Abgaben und Frondienste. 1302 kam es zu einem Streit mit den Leuten der Vogtei Küssnacht, bei dem der Vogt beinahe umgekommen sein soll.

In der Chronik der Stadt Zürich (1415) wird für das Jahr 1352 eine Fehde zwischen Zürich und den Eidgenossen einerseits und Herzog Albrecht II. von Österreich andererseits erwähnt.'

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Gesslerburg

Bevor wir die Hohle Gasse in Küssnacht besichtigten, besuchten wir das Informationszentrum, um tiefere Einblicke über den Zusammenhang mit W. Tell zu erfahren.

Die Hohle Gasse ist ein künstlicher Hohlweg zwischen Küssnacht und Immensee in der Schweiz. In der Hohlen Gasse soll Wilhelm Tell 1307 den habsburgischen Landvogt Hermann Gessler erschossen haben. In Friedrich Schillers Drama Wilhelm Tell sagt Tell (IV, 3): «Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Es führt kein andrer Weg nach Küssnacht.»

Die heutige Hohle Gasse war einmal die Strasse von Küssnacht nach Immensee. Als der Verkehr zunahm, wurde 1937 eine Umfahrungsstrasse gebaut, welche die Hohle Gasse vom motorisierten Strassenverkehr entlastete. Die alte Strasse wurde mit Hilfe von Steinblöcken verengt.

Eine Spendensammlung der Schweizer Schuljugend führte 1934 zur Gründung der Schweizerischen Stiftung zur Erhaltung der Hohlen Gasse. 2004/05 renovierte diese Stiftung die Hohle Gasse und erstellte neu einen rollstuhlgängigen Weg.

Am oberen Ende liegen das heutige Gymnasium Immensee sowie die Bethlehem Mission Immensee. Beide wurden 1896 vom savoyischen Priester Pierre-Marie Barral gegründet. Am unteren Ende wurden ein Picknickplatz und ein Informationspavillon errichtet.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Hohle_Gasse

Das Schloss Rapperswil steht in Rapperswil im Südwesten des Kantons St. Gallen in der Schweiz. Es thront auf einem felsigen Sporn, welcher ein weites Stück in den Zürichsee vorstösst und von drei Seiten von Wasser umgeben ist. So ist das Schloss natürlich geschützt und dominiert die darunter liegende Altstadt.

Die Burg wurde in den Jahren 1220 bis 1230 von Vogt Rudolf von Rapperswil erbaut, der bis dahin auf der anderen Seite des Obersees in Alt-Rapperswil einen bescheidenen Wohnsitz hatte. Von seinem neuen Platz aus konnte der kurz darauf zum Graf ernannte Rudolf die Wasserstrasse von Zürich zu den Bündnerpässen sowie die Pilgerströme zum Kloster Einsiedeln und den Querverkehr über die Seeenge einfach überwachen. Bald entwickelte sich am Fuss der Burg die Stadt Rapperswil.

Im Jahr 1336 flüchteten sich die nach einem Umsturzversuch aus Zürich vertriebenen Konstaffler auf die Burg. Zusammen mit dem Grafen Johann II. von Habsburg-Laufenburg planten diese darauf die Zürcher Mordnacht, um das alte Regime Zürichs zu stürzen. Der Anschlag misslang aber und der Bürgermeister von Zürich, Rudolf Brun, nahm schon bald Rache. Im Winter 1350 zogen Brun und seine Truppen vor Rapperswil, nahmen die Burg und die Stadt ein und brannten beide nieder. Herzog Albrecht von Österreich liess kurz darauf als neuer Besitzer das Schloss und die Stadt wieder aufbauen.

Nach dem Aussterben der Linie Habsburg-Laufenburg gelangte das Schloss 1442 in das Eigentum der Stadt Rapperswil. 1464 kaufte sich die Bürgerschaft des Ortes von Habsburg-Österreich los und schloss mit der Eidgenossenschaft den «ewigen Bund», wobei das Schloss bis 1798 als Sitz der eidgenössischen Schirmvögte diente.

Im Zeitraum 1870 bis 2022 war – mit zwei Unterbrechungen – ein Polenmuseum im Schloss Rapperswil untergebracht, das zum Zeugnis einer langjährigen polnisch-schweizerischen Freundschaft wurde. Die polnischen Mieter waren massgeblich daran beteiligt, dass das Schloss vor dem Zerfall gerettet werden konnte. Zunächst bestand hier von 1870 bis 1927 das von Władysław Plater errichtete Polnische National-Museum. Nach der Verlegung des Museums nach Polen blieb das Schloss leer.

In der Zeit von 1936 bis 1952 wurden die Räume des Schlosses ein zweites Mal für ein Museum des zeitgenössischen Polen genutzt. Während des Zweiten Weltkrieges übernahm dieses Museum die kulturelle Betreuung von im Jahr 1940 in der Schweiz internierten polnischen Soldaten. 1952 wurde die Sammlung des Museums nach Polen transportiert. Das Schloss beherbergte ab diesem Zeitpunkt das internationale Burgenforschungsinstitut und zwischen 1962 und 1975 das Schweizerische Burgenmuseum.

Nach einer Renovation war ab 1975 zum dritten Mal ein polnisches Museum innerhalb der Mauern des Schlosses untergebracht: das von polnischen Emigranten gegründete Polenmuseum. Im Jahr 2022 wurde das Polenmuseum geschlossen. Es soll im ehemaligen Hotel Schwanen neu eröffnet werden.

Die von Albrecht II. wieder aufgebaute Burg bildet ein fast gleichseitiges Dreieck, wobei jede Ecke mit einem Turm verstärkt ist. Zwischen den beiden südlichen Türmen befindet sich das große Schlossgebäude, der Palas. Im Schloss gibt es auch ein Restaurant.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Rapperswil

Der Endingerturm ist einer der vier erhaltenen Türme der mittelalterlichen Stadtbefestigung von Rapperswil, einem Ortsteil der Schweizer Gemeinde Rapperswil-Jona im Kanton St. Gallen.

Der Endingerturm war ein Bollwerk der mittelalterlichen Stadtmauer von Rapperswil, am südwestlichen Ende der Altstadt. Bis zur Erstellung des Kapuzinerklosters bildete er zusammen mit dem Einsiedlerhaus das stärkste Bollwerk beim inneren Hafen, dem heutigen Fischmarktplatz, flankiert von einem kleinen durch Palisaden geschützten kleinen Turm am Endingerhorn.

Die Baugeschichte des Schalenturms im Süden des Schlosshügels ist weitgehend ist ungeklärt. Entstanden sein könnte das dreigeschossige Gebäude mit seinen markanten Schießscharten bereits in der zweiten Hälfte des 13. Jh. mit dem Abschluss der durch Graf Rudolf III. von Rapperswil abgeschlossenen Stadtbefestigung des einstigen Fischerdorfs Endingen.

Die südliche Stadtmauer dürfte sich in der ersten Phase bis zum Hauptplatz beziehungsweise zum Rathaus erstreckt haben. Der Festungsabschnitt mit dem angegliederten halbrunden Endingerturm bildete bis 1597 den westlichen Abschluss der seeseitigen Befestigung, welche mit dem Bau des Kapuzinerklosters und der Bastion beim Endingerhorn ihren Abschluss fand. Bereits 1597 dürfte ein Durchbruch – das heutige Endingertor – zum Endingerhorn erfolgt sein. Ob der Halbturm ursprünglich auf der stadtwärts zugewandten Seite offen oder geschlossen erbaut wurde, ist ungeklärt.

Seit der Schleifung der Stadtbefestigung ist das gut erhaltene Bollwerk mit seinem halbrunden Spitzdach ungenutzt und bildet einen Teil der Ummauerung des kleinen Rosengartens beim Einsiedlerhaus. Bis zur Erstellung der Bühler-Allee zwischen Einsiedlerhaus und dem Haldenturm bei der Giessi-Wiese lag das Bauwerk am Seeufer. Heute ist dieser Abschnitt mit dem Überrest der mittelalterlichen, etwa sechs m breiten und zehn m hohen Stadtmauer zusammen mit dem Endingerhorn der historisch bedeutendste Rest der einstigen Stadtbefestigung im Westen der Stadt.

Ein erster Brunnen beim Endingerplatz wurde 1814 errichtet, 1864 ist die jetzige Anlage entstanden. Das massive rechteckige Wannenbecken aus einem Kalksteinmonolith mit dem gedrungenen Brunnenpfeiler ist an die Gartenmauer des Einsiedlerhauses angelehnt. Der 1872 in der Marktgasse erstellte Biedermeier-Brunnen, wurde mit dem Bau der Bühler-Allee an das Endingertor verlegt und 1949 durch einen halbrunden Schalenbrunnen beim Tordurchbruch ersetzt.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Endingerturm

Das Kloster Rapperswil ist ein aktives Kloster des Kapuzinerordens in Rapperswil im Kanton St. Gallen in der Schweiz. Es besteht seit 1606. Überregional bekannt ist das Kloster für seinen Rosengarten und die Antoniusgrotte.

In den Wirren der Reformation erlangte Rapperswil strategische Bedeutung: Zürich wollte den katholischen Brückenkopf nach Möglichkeit neutralisieren, die katholischen Kantone versuchten diesen Vorposten zu festigen. Bald nach der Gründung des ersten Kapuzinerklosters in Altdorf, Kanton Uri, wurden Verhandlungen aufgenommen mit dem Bestreben, die Kapuziner in Rapperswil anzusiedeln.

Nur widerstrebend und auf Befehl des Papstes über die Alpen gekommen, bauten die volksnahen Franziskaner zunächst in Altdorf (1581), Stans (1582), Luzern (1583), Schwyz (1585) kleine Klöster und wurden vom St. Galler Abt in den Dienst der katholischen Erneuerung gestellt. Die Idee einer Kapuzinerniederlassung wurde im Februar 1596 von Schwyz, Uri und Unterwalden dem Provinzial in Luzern und der Ordensleitung in Rom vorgetragen, und von der Kapuzinerprovinz und vom neugewählten Ordensgeneral aufgenommen.

Nach langen Verhandlungen wies man den Kapuzinern das wertloseste Land in Endingen außerhalb der ummauerten Stadt zu: ein abfallender Nagelfluhbrocken zum See hin. Mehr als ein Jahr wurde benötigt, um den Baugrund durch Sprengungen herzurichten. Rapperswil stellte das Baumaterial zur Verfügung und beteiligte sich am Bau am westlichen Ende des Schlosshügels respektive der Halbinsel Rapperswil.

Nuntius Giovanni della Torre erreichte, dass der Rat am 02.09.1602 den Baubeschluss «zur Mehrung und Äuffnung des heiligen, christlichen römisch-katholischen Glaubens» fasste und motivierte private und kirchliche Gönner, die notwendigen Gelder zu stiften. Die lange Liste «großer und kleiner Spender wird von Witwe Verena Züger eröffnet. Ihre Landschenkung beim Krützli und weitere 1000 Gulden anderer Bürger setzten einen großartigen Anfang, dem weder die Spende eines der acht Äbte oder der katholischen Orte, noch die Beiträge des Schultheissen von Rapperswil oder des französischen Königs gleichkommen sollten ... der päpstliche Nuntius, die Äbte von Einsiedeln, St. Gallen, St. Blasien, Muri, Rheinau, Wettingen, Pfäfers und das Kloster Fischingen sowie politische Herrschaften, die in ein katholisches Rapperswil investierten: der König von Frankreich, dessen Soldbündnis Rapperswil 1521 beigetreten war, die Schirmorte Uri, Schwyz, Unterwalden und Glarus, das Land Appenzell und Schultheiss Pfyffer von Luzern. Andere Beiträge fielen dem entstehenden Kloster auch spontan zu. So übernahm etwa ein Elsässer Pilger, der später auf dem Weg nach Einsiedeln am Bauplatz vorbei wanderte, die Kosten für die Wasserzuleitung aus dem Stadtbrunnen und spendete dafür gegen 100 Gulden.». Dort zogen im Gründungsjahr vier Patres und drei Brüder ein, mit denen die seit über 400 Jahren währende Geschichte der Rapperswiler Kapuzinergemeinschaft begann.

Die Ausmaße des ersten Klosters waren bescheiden und für nur 12 Brüder berechnet. Der für den Bau notwendige Platz musste in harter Arbeit aus dem Felsen gesprengt werden, sodass die ältesten Teile des Klosters sich direkt an den Schlosshügel einfügen. Erweiterungsbauten wurde nach und nach vorgenommen, und auch Platz für den Klostergarten bei der Kreuzliwiese am Endingerhorn geschaffen, nach Westen in den Zürichsee hinausragend.

Auf dem Klostergelände liegt auch das sogenannte Einsiedlerhaus – benannt nach dem Kloster Einsiedeln als einstige Besitzerin der ehemaligen «Krüzliwiese» – in dem bis 1972 eine kleine Tuchwalke betrieben wurde. Durch das Tor beim Endingerturm erfolgt der Zugang aus der Altstadt von Rapperswil.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Rapperswil

Centum Prata ist eine Siedlung aus römischer Zeit am Ostufer des Zürichsees in Kempraten, einem Ortsteil von Rapperswil-Jona im Kanton St. Gallen. Der überwiegende Teil der erhaltenen Anlagen von Gewerbe- und Wohnbauten steht in Kempraten, einige im Ortsteil Rapperswil. Weitere Fundstellen sind bei der St. Martinskirche in Busskirch und der Pfarrkirche in Jona sowie Pfahlreste einer römischen Seebrücke zwischen Rapperswil und Hurden, die in direktem Zusammenhang mit der Zentrumssiedlung Centum Prata gestanden haben dürfte.

Zahlreiche archäologische Funde zeigen, dass das Gebiet um Rapperswil, Jona und insbesondere Kempraten seit mindestens 5000 Jahren besiedelt ist, vor der Zeitenwende von Kelten, später von Römern, der gallo-römischen Mischbevölkerung und eingewanderten alamannischen Bevölkerungsgruppen. Zu den Glanzlichtern archäologischer Funde zählen in Kempraten eine neolithische Beilwerkstatt im Seegubel, aus der Latènezeit Körpergräber, die auf eine frühe Besiedlung hinweisen, sowie eine Vielzahl an Einzelfunden. Bislang nicht geklärt ist, ob an der Kempratnerbucht gegenüber dem heutigen Schlosshügel Rapperswil eine helvetische Siedlung Cambioratin («Bucht-Hügel») existiert hat.

Um 120 n. Chr. wurden nach einem Grossbrand im Siedlungszentrum Steinbauten mit Innenhöfen errichtet. An der Peripherie standen einfachere Häuser, sogenannte Streifenhäuser mit für die Region typischen langrechteckigen Grundrissen. Gewerbebauten waren zur Strasse hin ausgerichtet, im der Strasse abgewandten Gebäudeteil lagen die Wohnräume. In den Hinterhöfen fanden sich teilweise Nachweise für ein- bis zweiräumige kleinere Gebäude sowie Areale für Gärten, Haustiere, Abfallgruben und Töpferöfen.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Centum_Prata

Um die Reste eines römischen Gebäudes im Ortsteil Kempraten der Stadt Rapperswil-Jona zu besichtigen, nutzten wir den Friedhofeingang (47.235584, 8.819819).

Aus dem 8. Jahrhundert n. Chr. ist für diese Siedlung der Name Centoprata überliefert. Die Vermutung, dass der römische Name «Centum Prata» (Hundert Wiesen) lautete, ist jedoch reine Spekulation. Es ist zurzeit keine schriftliche Nennung des Ortes aus der Römerzeit bekannt.

Vermutlich um die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. entstand hier eine Siedlung. Bekannt sind Teile der Strasse Curia – Turicum – Vindonissa. Eine Abzweigung nach Vitudurum wird aufgrund eines Gräberfeldes vermutet, bisher gelang jedoch kein direkter Nachweis.

Die Häuser aus Stein und Fachwerk waren entlang der Strassen angesiedelt.

Das Zentrum der Siedlung war offensichtlich öffentlichen Bauten vorbehalten. Eine forumsartige Umfassungsmauer eines Hofes ist hier bekannt. Über diesen gelangte man durch einen imposanten Eingang mit zwei Säulen in einen Raum. Hierbei könnte es sich um einen Tempel oder eine Curia gehandelt haben. Dieser Komplex wurde zwischen 70 und 150 n. Chr. erbaut.

Wichtigster Transportweg war jedoch der See. Der Standort des Hafens ist bei heute nicht bekannt.

Aufgrund der Funde ist eine Besiedlung bis ins 4. Jahrhundert nachweisbar. Eventuell war diese von der Römerzeit bis ins Mittelalter jedoch durchgehend.

Heute sind noch einige Bauten sichtbar: Teile einer Töpferei, Curia oder Tempel mit Teilen der Umfassungsmauer, Ecke eines Hauses.

Quelle: https://vici.org/vici/10255/ + https://stefans-geschichte.ch/2020/10/19/20040417/

Das Forum bei der Meienbergstrasse beherbergte an seiner östlichen Seite (Rütistrasse) einen Steinbau mit zwei markanten Frontsäulen, wovon eine rekonstruiert wurde. Betreten wurde das Gebäude über eine breite Treppe, und über eine zweiflügelige Tür war der Hauptraum zugänglich. Erhalten sind die Grundmauern sowie die Drehpunkte der Türflügel und das Riegelloch. Aufgrund seiner zentrale Lage und der Säulenfront wird der Bau als Tempelanlage interpretiert. Der davorliegende grosse Platz wurde durch symmetrische seitliche Mauern abgeschlossen. Im Westen der Anlage stand ein weiterer Steinbau mit Säulen, dessen Gebäudeumrisse nicht erhalten sind, eine Nutzung als Curia oder Tempel aber nicht ausgeschlossen wird.

Quelle: https://vici.org/vici/10257/

Dank des georeferenzierten Wikipedia-Fotos konnten wir die Wohnüberbauung in der Römerwiese finden. Der Zugang erfolgt über (47.236612, 8.820089).

Im Foto links sind Mauerreste in der Wohnüberbauung in der Römerwiese. Beim kleineren Raum handelte es sich um einen Vorraum. Der grössere war die Werkstatt. Zudem war davor (im linken Bildbereich) ein Hof.

Die Hauptstrasse (heutige Kreuz- und Fluhstrasse) der Siedlung lag parallel zum Seeufer bei der Kempratner Bucht. Die Ausdehnung betrug in Nord-Süd-Richtung über 300 Meter und rund 200 Meter in der West-Ost-Achse, mit in der ersten Siedlungsphase Fachwerk- und einfachen Holzhäusern. Am östlichen Rand lag ein Brandgräberfeld. Das Zentrum der Siedlung erstreckte sich um die sogenannte Römerwiese, heute eine Wohnüberbauung, in deren Zentrum Mauerreste und einige Exponate aus den Grabungen der Öffentlichkeit zugänglich sind, sowie weitere Überreste von steinernen Wohn- und Gewerbebauten mit dem Forum bei der Meienbergstrasse und im Friedhof der St. Ursula–Kapelle.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Centum_Prata

Selbst https://vici.org/vici/35048/ konnte die genaue Lage der archäologischen Ausgrabungen benennen. Wir nehmen an, dass der Zugang über (47.238158, 8.812538) erfolgen kann.

In wieweit es Privatgelände ist, werden wir vor Ort erst feststellen können.

Ein Mithräum wurde 2015 bei Rettungsarchäologie an der Zürcherstrasse 131 in Kempraten, mit Blick auf den Zürichsee, entdeckt. Es befand sich im Vicus der römischen Siedlung. Es wurden Münzen aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. gefunden, sowie einige aus der Zeit von Valentinian und Theodosius, was darauf hindeutet, dass es Ende des 4. Jahrhunderts seine Funktion einstellte. Ein vollständiger Altar aus Speckstein, der „Invicto Mitre“ gewidmet war, wurde direkt neben einem grossen Kultbild gefunden. Weitere Widmungen an „Invicto“ oder „Deo invicto“ wurden ebenfalls gefunden. Ein verwitterter, grosser Sandsteinaltar, der Invictus gewidmet war und dessen obere drei bis vier Zeilen erhalten waren, wurde ebenfalls gefunden.

Es wurden Geflügel- und Schweineknochen entdeckt. Außerdem wurden über 50 Bergkristallfragmente und Hunderte von Kristallsplittern aus dem Mittelgang geborgen. Nur ein weiteres Mithräum besaß eine solche Besonderheit: das in Martigny, wo Kristalle an der Decke angebracht waren, um die Sterne zu symbolisieren, die von den darunterliegenden Lampen reflektiert wurden. Auch in der Ritualhöhle in Zillis gab es Kristalle.

Quelle: https://www.roger-pearse.com/mithras/display.php?page=supp_Switzerland_Kempraten_Mithraeum

Der Fluss Jona hat ein ausgeprägtes Tobelgebiet zwischen Wald und Rüti, respektive Tann geformt: das Tannertobel. Dieses geht weiter südwestlich in das breite Flusstal der Joweid über. Das Tannertobel hat sich als beliebtes Ausflugs-, Erholungs- und Wanderziel etabliert.

Das Tanner Tobel ist über einen Trampelpfad entlang der Jona erreichbar. Auch befindet sich dort noch das Gebäude des Wasserkraftwerks. Er ist rund um die Uhr geöffnet - jedoch nicht leicht zu erreichen. Der Weg lohnt sich auf jeden Fall.

...

Quelle: x

Fahrt nach Wald und Rüti / Schweiz

Route .. km .. h)

...

...

Optional:

...

...

...