Rundreise Schweiz 2025 (Aargau, Zürich)

Reisebericht von R. A. Mauersberger

Kurz-Übersicht- Rundreise Schweiz 2025

Rundreise Teil 1: Reisebericht Burgen im Kanton Aargau 2025 (Windisch, Brugg, Vindonissa)

Rundreise Teil 2: Reisebericht Schweiz - Kanton Zürich (Hinwil, Dürnten)

Rundreise Teil 3: Reisebericht Schlösser und Burgen in Aargau (Wildegg, Lenzburg)

Rundreise Teil 4: Reisebericht Schweiz - Kanton Luzern 2025 (Baar, Luzern, Rapperswil)

Koordinatenliste zur Rundreise - Schweiz 2025

Fahrt nach Wald und Rüti / Schweiz

Route 583 km 7 h)

...

...

Kanton Thurgau

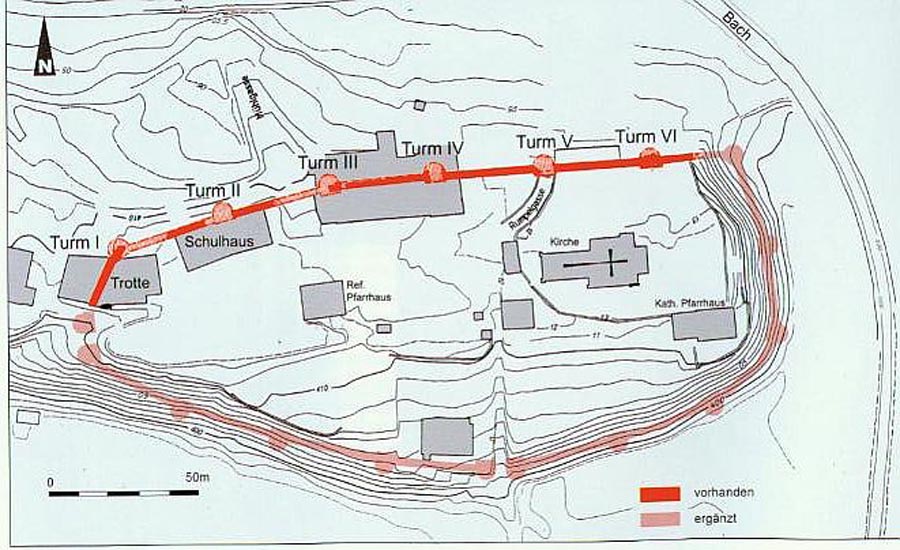

Das Kastell Pfyn war Teil der Festungskette des in der Spätantike entstandenen Donau-Iller-Rhein-Limes (DIRL) und liegt in der Schweiz, Kanton Thurgau, Bezirk Frauenfeld, politische Gemeinde Pfyn.

Das vermutlich im späten 4. Jahrhundert n. Chr. gegründete Kastell war Teil der rückwärtigen Befestigungslinie des DIRL, der zum Schutz der Fernverkehrsverbindungen der unter Diokletian und Konstantin I. wieder an die Rhein-Donau-Linie zurückgenommenen Reichsgrenze errichtet worden war. Die Römer befestigten den östlichen Teil eines Moränenzuges, der parallel zum Hügelzug des Seerückens und der Thurebene verläuft. Einige Reste der nördlichen Umwehrung sind heute noch sichtbar. Anzeichen einer früh- oder mittelkaiserzeitlichen Besiedlung des Kastellhügels fanden sich nur sehr selten. Bis heute sind auch keine Inschriften aus seiner Gründungszeit bekannt. Aufgrund der Münzreihe wird angenommen, dass hier ab 400 n. Chr. keine regulären römischen Truppen mehr standen. Neben Hinweisen auf einen römischen Gutshof (villa rustica) in der Flur Heerenziegler sind ansonsten nur diverse Einzelfunde sowie Reste eines grösseren Steinbaus aus Spolien entdeckt worden. Im Kastell fand man hauptsächlich Münzen, Geschirr, Schmuck, Spielzeug und Werkzeuge, aber nur wenige Waffen. Der Innenbereich war vermutlich dicht bebaut und scheint nicht ausschließlich vom Militär genutzt worden zu sein.

Mit einer Fläche, die knapp 1,6 Hektar bedeckt, ist das Kastell etwas grösser als die vergleichbaren Lager von Arbon (1,0 Hektar) und Eschenz (0,8 Hektar). Seine Ausdehnung nach Osten ist noch weitgehend unerforscht. Einige römische Wehrbauten am Donau-Iller-Rhein-Limes, wie zum Beispiel Irgenhausen, wurden noch in der klassischen Rechteck- oder Rautenform erbaut. Das Pfyner Kastell besass hingegen einen annähernd rundovalen Grundriss, der sich weitgehend den Konturen des Moränenhügels anpasste.

Die römischen Bautrupps errichteten vermutlich zuerst die Umwehrung und bereiteten danach das Kastellinnere durch Planierung für die Bebauung vor. Die Hügelkuppe wurde dabei abgegraben und mit dem dadurch gewonnenen Material das nördliche und südliche Terrain erweitert. Der Städtlihügel wurde aber später durch die Thur bzw. den Dorfbach unterspült und im Süden und Osten verkleinert, so dass von der Umwehrung nur mehr die Nord- und Westseite erhalten geblieben sind. Im Abschnitt der heute noch sichtbaren Kastellmauer ist das Glacis während der Jahrhunderte wiederholt stark verändert worden, dasselbe trifft auch auf das Hügelplateau zu.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kastell_Pfyn + https://vici.org/vici/10445/

Der Kanton Zürich befindet sich flächenmässig im oberen Mittelfeld aller Kantone. Er weist eine ausserordentlich hohe Bevölkerungsdichte auf und ist mit seinen 1,6 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste Kanton.

Die Ruine Schauenberg ist die Ruine einer Höhenburg bei 892 m ü. M. auf dem gleichnamigen Hügel Schauenberg oberhalb von Elgg respektive Turbenthal im Kanton Zürich

1976 bis 1979 führte die Kantonsarchäologie Zürich auf dem Schauenberg Grabungen durch. Die Untersuchungen wurden mit der Konservierung der Ruinen der mittelalterlichen Burg und der frühneuzeitlichen Hochwacht abgeschlossen. Aufgrund der archäologischen Untersuchungen ist es möglich, auf eine mehrphasige Besiedlung des Schauenbergs zu schliessen.

Während der Bronze- oder Eisenzeit (2200–15 v. Chr.) zog sich ein Wall-Graben-System mit Palisaden um die Bergkuppe. Eine Belegung in römischer Zeit (15 v. Chr.-400 n. Chr.) ist möglich, da im Bereich der mittelalterlichen Burg ein römischer Schlüssel gefunden wurde.

Ungefähr um 1200 wurde auf der Westseite des Schauenberges über einem in Fels eingetieften Keller ein in Holz konstruiertes Bauwerk gebaut. Auf der anderen Seite der damals noch nicht unterteilten Bergkuppe fand man Spuren von einfachen Holzbauten. Die erste mittelalterliche Burg, ein einfacher adliger Wohnsitz, war durch Wall und Graben geschützt.

Als Beringer von Hohenlandenberg 1344 ein Vergehen gegen den Landfrieden beging, zerstörten die österreichischen Amtleute zusammen mit Bürgern von Winterthur und Zürich die Burg. Da man nur eine geringe Anzahl von Geschirrkeramik und keine mobilen Gegenstände fand, wird vermutet, dass die Burg bei ihrer Zerstörung bereits verlassen war.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ruine_Schauenberg

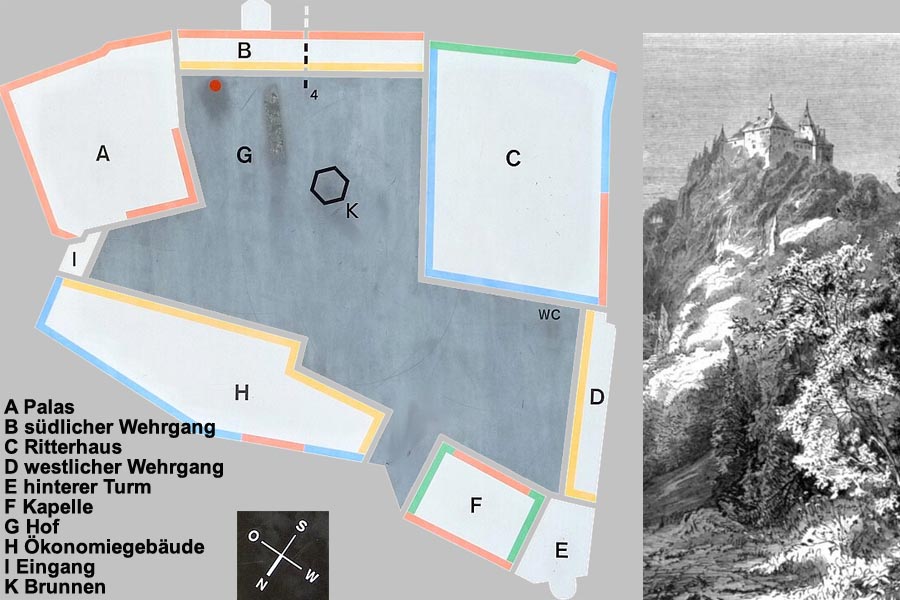

Die Kyburg ist ein Schloss beim gleichnamigen Dorf (Kyburg ZH) in der Gemeinde Illnau-Effretikon, Schweiz. Es liegt südlich von Winterthur hoch über der Töss und geht auf eine mittelalterliche Burg zurück. Die Kyburg ist als Kulturgut von nationaler Bedeutung eingestuft.

Die frühesten Nennungen lauten unter anderem Chuigeburg (1027), Chuoiburk (1096), Chuoweburg (1152), Chuoburg (1156). Ausgangspunkt ist am ehesten ein althochdeutsches *Chuoioburg, *Chuoiobërg «Ort, Berg, wo sich Kühe aufhalten». Später lautet er Qwiburg (1180), Chiburg (1212) und ähnlich, was – da die Entwicklung nicht lautgesetzlich ist – vielleicht eine bewusste Umbenennung mittels Anlehnung an mittelhochdeutsch kîp «Zank, Trotz» ist, da den Grafen der alte Name zu wenig höfisch geklungen haben mag und nun den Eindruck einer Trutzburg erwecken sollte.

Als mutmasslicher Erbauer der erstmals 1027 erwähnten Burg gilt Liutfried II. von Winterthur. Sie dürfte 1025 Graf Werner von Winterthur als Zufluchtsort gedient haben, als er sich Herzog Ernst von Schwaben anschloss und mit ihm gegen dessen Stiefvater Kaiser Konrad II. kämpfte. Nachdem die Rebellion vom Kaiser niedergeschlagen worden war, flohen Graf Werner und Ernst von Schwaben auf die Kyburg. 1027 wurde die Burg durch den Kaiser erobert und zerstört. Werner von Winterthur fiel am 17. August 1030 bei Burg Falkenstein im Schwarzwald im Kampf gegen die Leute des Bischofs Warmann von Konstanz auf der Baar.

Nach dem Aussterben des Geschlechts der Winterthurer in der Mitte des 11. Jahrhunderts kam ihr Erbe durch die Heirat zwischen Adelheid von Winterthur-Kyburg und Graf Hartmann I. von Dillingen an das Haus Dillingen. Graf Hartmann, der auf Seiten der Papstanhänger gegen den kaisertreuen Abt von St. Gallen kämpfte, verlor die Kyburg 1079. Trotz der Niederlage behauptete Hartmann seine Stellung und wurde zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der Nordostschweiz. Sein Enkel Hartmann III. von Dillingen, der sich nun Hartmann I. von Kyburg nannte, heiratete Richenza von Lenzburg-Baden.

Nachdem 1173 die Lenzburger und 1218 die Zähringer ausgestorben waren, kamen deren Ländereien und Herrschaftsrechte an das Haus Kyburg, das damit neben den Habsburgern und den Savoyern zu einem der bedeutendsten Adelsgeschlechter zwischen Rhein und Alpen wurde. 1263 starben die Kyburger aus. Ihr Erbe kam über Anna von Kyburg an die Grafen von Habsburg-Laufenburg, die den grössten Teil an Rudolf von Habsburg verkauften. Nach seiner Wahl zum deutschen König verlor die Kyburg rasch an Bedeutung, auch wenn von 1273 bis 1325 die Reichskleinodien in Kyburg verwahrt wurden. Ein kleiner Teil des kyburgischen Erbes wurde unter habsburgischer Verwaltung als Grafschaft Kyburg zu einer Verwaltungseinheit zusammengefasst, die ihren Mittelpunkt auf der Kyburg hatte.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Kyburg

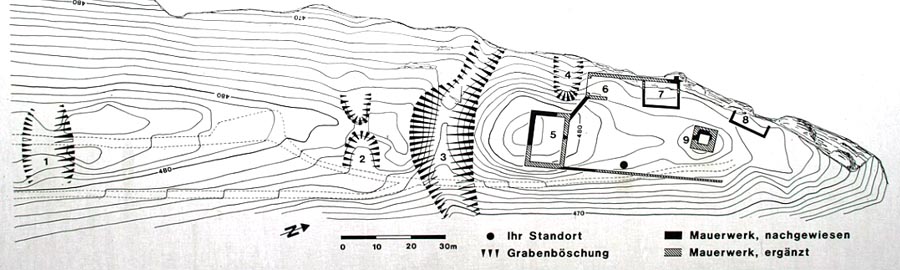

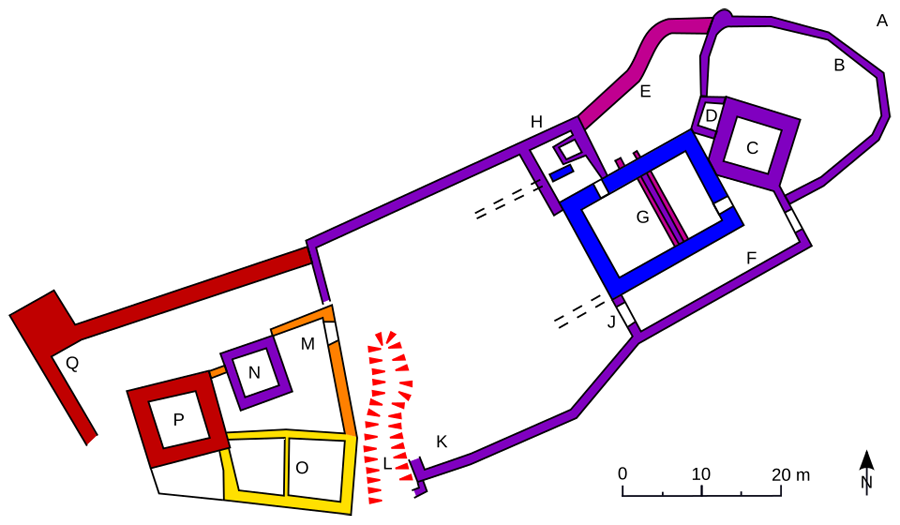

Das Kleinkastell Irgenhausen ist eine römische Befestigungsanlage auf dem Gebiet von Irgenhausen, eine Aussenwacht der Gemeinde Pfäffikon im Schweizer Kanton Zürich.

Das Kastell sicherte ehemals eine Verbindungsstrasse und war Teil der rückwärtigen Linie des Donau-Iller-Rhein-Limes (»spätrömischer Hochrhein-Limes«). Dessen Befestigungen wurden während der Endphase der römischen Herrschaft über die Provinzen entlang von Rhein, Iller und Donau angelegt. Erbaut im 4. Jahrhundert, wurde das Kastell vermutlich schon Anfang des 5. Jahrhunderts wieder aufgegeben. Später diente der Nordwall zur Materialgewinnung für den Bau einer Fabrik, bis das Gelände von der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich erworben werden konnte die dem Steinraub Einhalt gebot. Sie führte Ende des 19. Jahrhunderts umfangreiche Grabungen durch und restaurierte bzw. ergänzte teilweise den noch vorhandenen Mauerbestand. Unter dem südlichen Eckturm entdeckte man unter anderem das Hypokaustum eines Gutshofs (villa rustica) aus dem 1. bis 3. Jahrhundert. Die Anlage zählt heute zu den am besten erhaltenen Kastellen der Schweiz.

Der antike Name des Kastells ist unbekannt. Der heutige Flurname «Bürglen» (oder auch Hagherrenbühel und Schlossberg) leitet sich von einer frühmittelalterlichen Burg ab, die dort zu dieser Zeit gestanden haben soll. Die Ortsnamen Irincheshusa und Faffinchova werden um 811 erstmals urkundlich erwähnt. In der Urkunde des 9. Jahrhunderts ist auch von einem Ort namens Camputna/Cambodunum ("Camputuna sive Irincheshusa") die Rede. Man vermutet, dass damit das Kastell gemeint gewesen sein könnte.

Die Region um Irgenhausen gehörte in der Spätantike zur Provinz Maxima Sequanorum. Das Kastell liegt rund 1,5 Kilometer südöstlich der Pfarrkirche von Pfäffikon auf dem «Bürglen», einem Drumlin, der sich rund 400 m vom Ostufer des Pfäffikersees entfernt an der ehemaligen Römerstrasse befindet, die von Centum Prata (Kempraten) bei Rapperswil-Jona zum Vicus in Vitudurum (Oberwinterthur) führte. Der Bürglen hat eine Höhe von 566 m und überragt sein umliegendes Terrain um etwa zehn Meter, den See um 25 Meter. Nach Südwesten fällt er steil ab, an den drei anderen Seiten läuft er sanft in die Ebene aus. Der Hügel entstand aus einer Gletschermoräne, die sich hauptsächlich aus diluvialem Lehm mit wenig Kiesbeigaben zusammensetzt. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurde er u. a. als Weinberg genutzt

Die Forschung geht davon aus, dass das Kastell dem Schutz der Verkehrs- und Versorgungswege zur römischen Rheingrenze diente. Weitere Aufgaben der Besatzungen waren wohl die Überwachung des Straßenverkehrs, evtl. die Zwischenlagerung von Nachschubgütern, die Nachrichtenweitergabe sowie die Blockade der Straße bei Barbareneinfällen. Eine Straßensperre war auch mit einer kleinen Truppe zu bewerkstelligen, da der See damals noch das ganze Irgenhausener-Ried bedeckte.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinkastell_Irgenhausen # https://vici.org/vici/13051/

Nach der Besichtigung des Kleinkastell Irgenhausen fuhren wir nach Waldund übernachteten bei Freunden.

Wald (früher auch Wald an der Jona oder Wald an der Jonen) liegt im Zürcher Oberland, im oberen Tal der Jona, dem Einschnitt zwischen Brandegg, Batzberg und Bachtel, im höchstgelegenen Teil des Tössberglands, des voralpinen Grenzgebiets zu St. Gallen.

Das noch nicht oder kaum besiedelte Gebiet lag ab dem 8. Jahrhundert an der Grenze der Grafschaften Zürichgau und Thurgau. Die alte Strasse von Konstanz nach Einsiedeln folgte dem Tösstal und verlief dann rechts der Jona. Die alemannische Besiedlung des oberen Jonatals begann im 9. Jahrhundert als Streusiedlung von Einzelhöfen. Die früheste Erwähnung finden die Höfe Rickenbach (um 819/820: Richinbach) bei Blattenbach (710 m ü. M.).

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Wald_ZH

...

...

Fahrt von Wald / Schweiz zu den Burgen im Kanton Aargau

Route 238 km 5 h)

...

Die erste zu besichtigende Burgruine Böbikon liegt am westlichen Rand des Dorfes Böbikon. Kurz vor dem Ortseingang befindet sich die Burg links unterhalb der Straße. Parkmöglichkeiten sind am Waldrand unmittelbar neben der Ruine. Die Burg ist jederzeit frei zugänglich.

Die Ruine Böbikon ist die Ruine einer mittelalterlichen Höhenburg auf dem Gebiet der Gemeinde Böbikon im Kanton Aargau. Über die ehemalige Burg ist nicht viel bekannt. Aufgrund von archäologischen Untersuchungen ist von einer Entstehung um das Jahr 1100 auszugehenund bestand zuerst aus Holz. Als einziges Mitglied einer Familie «von Bebikon» wird 1113 ein Erfridus urkundlich erwähnt. Er könnte der mögliche Erbauer der Burg sein.

Die ursprüngliche Anlage bestand aus einer Ringmauer, in der sich ein Gebäude nachweisen ließ. Zu Beginn des 13. Jh. wurde die Burg dann neu erbaut. Die Ringmauer hatte einen fünfeckigen Grundriss und ein Tor auf der Westseite. An der Bergseite befand sich ein Turm mit einem Grundriss von fast sieben mal sieben m. Über die Erbauer dieser zweiten Burg ist nichts bekannt, auch findet sie in Urkunden keine Erwähnung. Etwa in der Mitte des 13. Jh. wurde die Burg verlassen und zerfiel.

Die Burg wurde 1949/51 ausgegraben und konserviert, sowie 1986 einer Nachuntersuchung unterzogen.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ruine_Böbikon

Die folgende Ruine Tegerfelden ist die Ruine einer ehemaligen Höhenburg in der Schweiz. Sie liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Tegerfelden im Kanton Aargau auf einem Felsvorsprung des Ruckfelds. Heute ist die Burg verfallen und es gibt nur noch wenige Überreste.

Über die Entstehung der Burg Tegerfelden ist wenig bekannt. Sie wurde gegen Ende des 11. Jh. errichtet und war im Besitz der Freiherren von Tegerfelden, eines Adelsgeschlechts, das mit dem Tod von Walter III. von Tegerfelden (1254 letztmals urkundlich erwähnt) im Mannesstamm ausgestorben ist. Ita, die Erbtochter Walthers, und ihr Ehemann Ulrich von Klingen übernahmen bereits 1236 das väterliche Erbe. In der ersten Bauphase war nur das Herrenhaus aus Stein, die anderen Gebäude aus Holz. Gesichert war die Burg vermutlich mit einer Palisade und zwei Gräben auf der Bergseite der Burg.

Die Burgruine Tegerfelden war der Sitz der Freiherren von Tegerfelden. Die Hochadelsfamilie verfügte über Land in der Umgebung ihrer Stammburg und im unteren Aaretal und stieg im Laufe der Geschichte hoch auf. Ihr Aufstieg erfolgte in der zweiten Hälfte des 12. Jh., als Ulrich I. 1167 die Abtswürde im Kloster St. Gallen erlangte und 1171 zum Bischof von Chur aufstieg. In der folgenden Generation erlangte Conrad I. das Bischofsamt in Konstanz. Der Aufstieg der Familie wird auch an der baulichen Entwicklung der Burg Tegerfelden ablesbar: die Gründungsanlage des mittleren 11. Jh. bestand lediglich aus einem Steinhaus und mehreren Holzbauten, die innerhalb einer Palisade standen. Beim Wiederaufbau nach einem Brand wurde die Burg dann im späten 12. Jh. in Stein gebaut. Im Zentrum der Anlage entstand ein Turm. Die übrigen Gebäude, Wohn- und Wirtschaftsbauten wurden an die Innenseite der Ringmauer angebaut. Später, wohl in der ersten Hälfte oder in der Mitte des 13. Jh., kam ein weiteres Haus hinzu. Nach dem Aussterben der Freiherren von Tegerfelden wurde die Burg noch vor 1269 verlassen.

Ende des 12. Jh. wurde die Burg durch ein Feuer zerstört, aber wieder aufgebaut. Der Turm, die Ringmauer und ein weiteres Gebäude waren aus Stein, dazu gab es zwei Riegelhäuser mit Sockelmauern. Anfang des 13. Jh. kam als Erweiterungsbau ein unterkellertes Riegelhaus dazu. Bereits im Jahre 1269 wird Burg Tegerfelden erstmals in Urkunden als Ruine bezeichnet. So wird erwähnt, dass Walther von Klingen mit Zustimmung seiner Gattin und Töchter „sein Gut zu Tegerfelden, auf dem vor Jahren die Burg gestanden, die jetzt noch von einem Bollwerk umgeben ist“ an den Bischof Eberhard von Konstanz verkauft. Vermutlich war die Burg bei einem Brand um 1250 zerstört und dann nicht wieder aufgebaut worden. Ein Konrad von Tegerfeld war Mitverschwörer bei der Ermordung Albrechts I. durch Johann Parricida.

Die Ruine Tegerfelden wurde zwischen 1948 und 1958 archäologisch untersucht. Dabei wurden die Reste des Turms, ein Teil der Ringmauer und der Sockel eines der Häuser konserviert, die übrigen Teile der Burg wieder zugeschüttet. Nachsanierungen folgten 1966, 1971, 1986 und 2008.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ruine_Tegerfelden

Als Besonderheit unserer Pfarrei kann eine sehr schön nachgebildete Lourdes-Grotte bei uns bestaunt werden. Dieses Marien-Heiligtum wurde vor 80 Jahren unter schwersten Bedingungen und unter großem Einsatz des damaligen Leuggerner Pfarrers Xaver Knecht hauptsächlich im Frondienst gebaut. Die Lourdes-Grotte wird durch den gleichnamigen Stiftungsrat unterhalten. Dieser Ort der Besinnung und des Gebetes mitten in der Natur wird häufig aufgesucht und ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Jedes Jahr werden hier aus Dankbarkeit und Hinwendung zu Gott viele tausende Kerzen angezündet. Der Unterhalt kann so mit Spendengeldern bestritten werden. Manches Brautpaar hat sich an diesem beschaulichen Ort sein Ja-Wort zum Lebensbund gegeben. Im Monat Mai werden neben den sonntäglichen Maiandachten auch sonst oft mehrmals wöchentlich Andachten gefeiert, die oft von Besuchergruppen gestaltet werden.

Quelle: https://www.leuggern.ch/sehenswuerdigkeiten/7925

Die Ruine Besserstein ist die Ruine einer ehemaligen Spornburg in der Schweiz. Sie liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Villigen im Kanton Aargau in einer Höhe von 550 m ü. M. auf dem Geissberg. Heute ist sie verfallen, und es gibt nur noch wenige Überreste.

Über die Entstehung der Burg ist nichts bekannt. Die älteste erhaltene Erwähnung entstammt einer Urkunde von 1244. Dort wird sie als Lehen der Fürstabtei Murbach bezeichnet. Sie gehörte zum Hof Rein, der sich im Besitz des Klosters befand. Am 13.02.1259 trafen sich hier Graf Rudolf von Habsburg und sein Vetter Gottfried von Habsburg-Laufenburg. Im April 1259 verzichten sie zugunsten des Klosters Murbach auf die Vogtei von St. Amarintal in den Vogesen. 1291 wurde der Hof Rein an die Habsburger verkauft, und so kam auch die Burg in deren Besitz. Schon im Jahr 1305 wurde die Burg als Burgstall bezeichnet, war also schon verlassen.

Die Burgruine Besserstein liegt auf dem Geissberg in einer weitläufigen, prähistorischen Befestigungsanlage, die das spornartige Ende des Bergrückens einnimmt. Die Burg befand sich im Besitz des Klosters Murbach im Elsass und war als Lehen an die Grafen von Habsburg ausgegeben. Vermutlich wurde die Burg im späten 12. oder frühen 13. Jh. erbaut und bereits um 1300 wieder aufgegeben. Die Anlage bestand auf der Angriffsseite aus einem breiten Graben. Dahinter folgte eine Schildmauer mit eingebundenem Turm. Im Schutz dieser Befestigungswerke lagen Wohn- und Wirtschaftsgebäude. Durch einen 200 m langen und heute noch etwa 4 m hohen Wall mit vorgelagertem Graben wurde die Burg gegen Westen geschützt. Das Gebiet ist etwa 45 mal 25 m groß. Heute erkennt man nur noch den Sockel des Turmes.

Die Burg wurde 2008 teilweise erforscht und konserviert.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ruine_Besserstein

Das Vorfeld der Burgruine Besserstein auf dem Geissberg wird durch einen langen, fast schnurgeraden Wall abgeriegelt.

Mit 180 m Länge ist er die längste derartige Befestigung im Aargau. Er grenzt eine über 5 ha große Fläche vom übrigen Plateau ab.

Aus der Nähe der Burgruine sind spätbronzezeitliche Funde bekannt (um 1000 v. Chr.). Auf dem Plateau siedelten also damals schon Menschen. Auch bei vielen anderen Aargauer Burgen kamen bei archäologischen Ausgrabungen spätbronzezeitliche und andere prähistorische Funde ans Licht. Die Menschen suchten offensichtlich immer wieder die gleichen Schutzlagen auf.

Dagegen ist der − traditionell als prähistorisch bezeichnete − Wall auf dem Geissberg einzigartig. Weder in der Spätbronzezeit noch im Mittelalter finden sich gute Vergleichsbeispiele. Gegen eine bronzezeitliche Datierung spricht unter anderem die gute Erhaltung des Walls: 3.000 Jahre Wind und Wetter, Baumwürfe und Maulwürfe hätten ihn sicher stärker eingeebnet.

Eine neuere Interpretation betrachtet ihn daher als frühmittelalterliche Befestigung. Im 9. und 10. Jh. wurden an vielen Orten eilig Fluchtburgen errichtet, in denen sich die Bevölkerung einer Region vor den Ungarn in Sicherheit brachte. Und für eine solche frühe mittelalterliche Fluchtburg wäre die Anlage auf dem Geissberg mit seinen senkrechten Felswänden hervorragend geeignet.

In Villigen führt von der Kirche ein markierter Wanderweg in rund 30 Minuten steil hinauf zur Burg.

Parkmöglichkeiten im Dorf. Ruine und Wallanlage jederzeit frei zugänglich.

Quelle: ag.ch

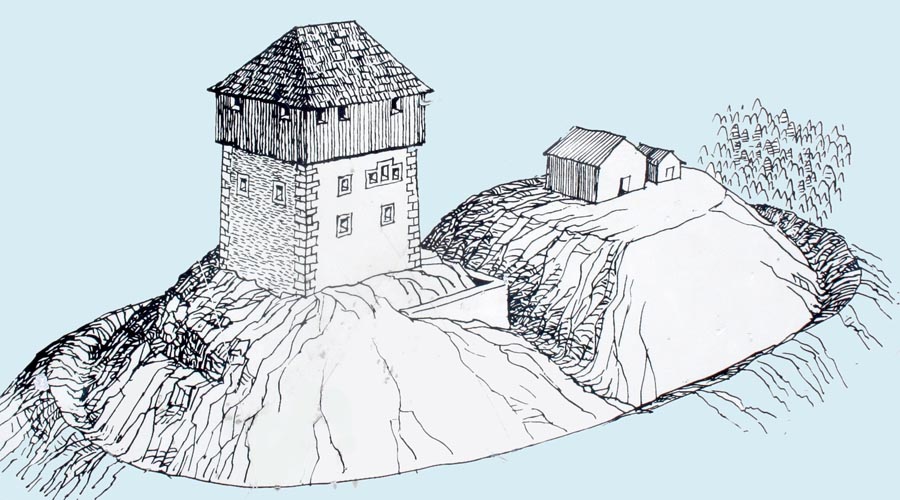

Die Burgruine Iberg ist eine ehemalige Höhenburg auf dem gleichnamigen Berg auf der Markung der Gemeinde Riniken im Schweizer Kanton Aargau. Sie ist heute verfallen und nur wenige Reste der Ruine sind zu erkennen.

Die Burg entstand im 11. Jahrhundert auf dem nordöstlichen Rand des Ibergs. Diese erste Anlage bestand aus einem Hauptgebäude, einem Tor und zwei Nebengebäuden. Dazu hatte die Burg einen Graben, der sie vor Angriffen von Süden her schützen sollte. Da weder über die Burg noch über deren Bewohner schriftliche Zeugnisse vorliegen, sind die archäologischen Untersuchungen die einzigen Hinweise, die Aufschluss über die Burg auf dem Iberg geben. Am Ende des 12. oder zu Beginn des 13. Jahrhunderts zerstörte ein Brand die Burg. Beim Wiederaufbau wurde die Anlage durch weitere Gräben und einen Turm erweitert. Die Burg wurde jedoch noch vor Abschluss der Arbeiten verlassen.

Da das Gebiet um die Burg zum grössten Teil im Besitz der Habsburger und des Klosters Murbach war, scheint eine Gründung der Burg durch die Habsburger wahrscheinlich. Es wird vermutet, dass die Burg Herrschaftsmittelpunkt einer Rodungszone am Bözberg-Gebiet war.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ruine_Iberg

Man kann dazu am Punkt (47.495740, 8.183958) parken und läuft etwa 1km bis zu den Resten der Ruinen.

Brugg ist eine Kleinstadt und Einwohnergemeinde im Schweizer Kanton Aargau sowie Hauptort des Bezirks Brugg. Die Stadt liegt am Jurasüdfuss und beim Wasserschloss der Schweiz, dem Zusammenfluss von Aare, Reuss und Limmat. Der Ortsname entspricht dem schweizerdeutschen Wort für «Brücke». Es handelt sich dabei um einen sekundären Siedlungsnamen, der sich auf den dort befindlichen, auf dem Weg von Zürich nach Basel liegenden mittelalterlichen Aareübergang bezieht.

Im Dorf Altenburg, das seit 1901 zu Brugg gehört, befand sich der älteste nachweisbare Herrschaftssitz der Grafen von Habsburg, und bis zur Verlagerung des habsburgischen Machtzentrums nach Österreich war Brugg das städtische Zentrum des habsburgischen Kernlandes. Seit der Eroberung des habsburgischen Aargaus durch die Eidgenossen im Jahr 1415 und bis 1798 war Brugg eine Berner Untertanenstadt. Seit 1798 gehört sie zum in der Helvetik neu gebildeten Kanton Aargau.

Heute bildet Brugg ein regionales Zentrum in der Nordwestschweiz und zusammen mit dem Nachbarort Windisch einen kantonalen Entwicklungsschwerpunkt. Im Stadtgebiet liegen ausgedehnte Industrie- und Gewerbegebiete, der Sitz des Schweizer Bauernverbandes, ein Standort der Fachhochschule Nordwestschweiz und ein Waffenplatz der Genietruppen der Schweizer Armee.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Brugg

Der Schwarze Turm ist eine Turmburg in der Schweizer Stadt Brugg. Er ist das älteste Gebäude und Wahrzeichen der Stadt. Er befindet sich am nördlichen Rand der Altstadt, unmittelbar neben der Brücke, die über eine Engstelle der Aare führt und der Stadt den Namen gab.

Der Bau des Turms erfolgte im letzten Viertel des 12. Jh. und wurde wahrscheinlich von Graf Albrecht III. von Habsburg angeordnet. Der Stammsitz der Habsburger, die Habsburg, liegt nur wenige km entfernt und die wenig später entstandene Stadt diente eine Zeitlang als Residenz der habsburgischen Grafen. 1238 wurde der Schwarze Turm erstmals urkundlich erwähnt.

Da man für den Bau zum Teil auch Mauerstücke verwendet hatte, die aus den Ruinen des nahe gelegenen Legionslagers Vindonissa stammen, nahm man lange an, der Turm sei römischen Ursprungs und nannte ihn deshalb fälschlicherweise auch „Römerturm“. Erst im 19. Jh. erkannte man, dass das Material wiederverwendet und der Turm somit mindestens 800 Jahre später erbaut worden war als angenommen.

Nach dem Neubau der Brücke im Jahr 1532 erschien den Stadtherren der Turm zu klein. Drei Jahre später wurden deshalb die obersten Mauern und das Dach abgerissen und anschliessend neue Obergeschosse aufgemauert; dadurch wurde der Turm um rund fünf m erhöht. Auf der Nordseite, zum Fluss hin, fügte man 1536 einen Erker an. Seit dem Anbau des Rathauses auf der Süd- und Westseite im Jahr 1579 ist der Schwarze Turm unverändert geblieben. Der Turm diente ab 1846 als Bezirksgefängnis; im Zuge der Zentralisierung des Strafvollzugs wurden die Zellen im November 2006 aufgehoben.

Der 25,70 m hohe Turm flankiert den südlichen Kopf der Aarebrücke und steht am Rande eines senkrecht abfallenden Felsens. Der Grundriss ist quadratisch mit einer Kantenlänge von 9,30 m. An der Beschaffenheit des Mauerwerks lassen sich die beiden Bauphasen gut erkennen. Der untere, im Mittelalter errichtete Teil, reicht bis in eine Höhe von 13,50 m und besteht aus wiederverwendetem Mauerwerk aus Muschelkalk, das vom Legionslager Vindonissa stammt. Ein Rundbogen an der Nordmauer ist im romanischen Stil verziert und stammt wahrscheinlich von einer Kirche, die im 11. Jh. abgebrochen worden war.

Während die Mauerdicke im unteren Bereich eine Dicke von 2,30 m aufweisen, verjüngt sie sich im oberen Teil auf 1,10 m. Der im Jahr 1535 aufgesetzte Teil des Turmes besteht aus Tuffsteinquadern. Den Abschluss bildet ein Walmdach.

An der West- und Südseite ist der Schwarze Turm vom Rathaus umschlossen. Das dreigeschossige Gebäude wurde 1579 im spätgotischen Stil errichtet, an der Westseite ist ein halbrunder Treppenturm angefügt. Seit dem Umbau 1758/59 besitzt es seine heutige Gestalt.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Turm_(Brugg)

Das Schlösschen Altenburg (auf Schweizerdeutsch auch Schlössli genannt) ist eine Burg in der Schweizer Stadt Brugg. Sie steht rund 1 km westlich der Altstadt im Stadtteil Altenburg am Ufer der Aare. Die Burg hat ihren Ursprung in einem römischen Kastell, das um 370 n. Chr. errichtet worden war. Ende des 10. Jahrhunderts war sie die erste nachweisbare Residenz der Habsburger. Heute dient die Anlage als Jugendherberge.

Das römische Kastell Altenburg, eines von drei an der Aare gelegenen Flusskastellen, wurde um das Jahr 370 herum unter Kaiser Valentinian I. erbaut. Es entstand auf einem steilen Felskopf an der Flussbiegung und war Teil des Donau-Iller-Rhein-Limes. Allerdings lassen einige Münzfunde darauf schliessen, dass das Kastell möglicherweise bereits zu Beginn des 4. Jahrhunderts erbaut worden war. Vermutlich schützte es einen Umladeplatz, da die anschliessende Flussenge aufgrund zahlreicher Felsen für Lastkähne nur schwer passierbar war. Ausserdem konnte der Fluss an dieser Stelle leicht überschritten werden. Nur wenige Jahre später, zwischen 401 und 406, wurde das Bauwerk wieder aufgegeben.

Im späten 10. Jahrhundert liess sich hier ein Adelsgeschlecht nieder, welches möglicherweise ursprünglich von den elsässischen Etichonen abstammte. Graf Lanzelin gab den Auftrag, unter Verwendung der vorhandenen römischen Mauern eine kleine Burg zu errichten. Um 1020 ordnete Lanzelins Sohn Radbot den Bau der Habsburg auf dem drei Kilometer südwestlich gelegenen Wülpelsberg an. Einige Jahrzehnte später nahm das Geschlecht den Namen dieser Burg an. Nachdem die Habsburger umgezogen waren, überliessen sie die Altenburg treuen Gefolgsleuten, zunächst den Schenken von Habsburg, später der Familie Effinger von Brugg.

1397 wurde die Altenburg zusammen mit dem gesamten Eigenamt an das von den Habsburgern gegründete Kloster Königsfelden übertragen. Nach der Eroberung des Aargaus im Jahr 1415 fiel die Anlage in den Besitz der Stadt Bern. Die Gesellschaft Pro Vindonissa und die Aargauische Historische Gesellschaft erwarben 1938 das Areal.

Das spätrömische Kastell wies einen glockenförmigen Grundriss auf, die Innenfläche war 28,3 Aren gross. Mindestens vier halbrunde Türme sowie ein nicht mehr zu erkennender Graben schützten die bis zu fünf Meter dicke Mauer. Die Reste der flussseitigen Mauer wurden 1894 beim Bau eines Zulaufkanals für das Brugger Wasserkraftwerk abgerissen. Die erhalten gebliebenen antiken Ruinen sind in die heute bestehenden Gebäude integriert.

Die markantesten Gebäude sind das Turmhaus und das Giebelhaus, die beide im Jahr 1570 im spätgotischen Stil errichtet wurden. Die Westwand des Turmhauses besteht bis in eine Höhe von sieben Metern aus römischem Mauerwerk (die höchste erhalten gebliebene römische Mauer der Schweiz). Im Turmhaus wurde 1943 eine Jugendherberge eingerichtet. Innerhalb der Kastellmauern befinden sich ausserdem einige Bauernhäuser, die auf die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts zurückgehen.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Schlösschen_Altenburg + https://vici.org/vici/13118/

Wir verließen kurz die Ortschaft Brugg und fuhren nach Habsburg, um deren Schloss noch zu sehen.

Die Habsburg / Schloss Habsburg ist eine mittelalterliches Schloss im heutigen schweizerischen Habsburg im Kanton Aargau nahe der Aar. Zum Zeitpunkt ihrer Erbauung gehörte der Ort zum Herzogtum Schwaben. Die Habsburg ist der ursprüngliche Sitz des Hauses Habsburg, das zu einem der führenden Kaiser- und Königshäuser Europas wurde. Sie steht auf der Liste des Schweizer Kulturerbes von nationaler Bedeutung.

Die Burg wurde um 1020 von Graf Radbot aus der nahegelegenen Grafschaft Klettgau im Herzogtum Schwaben und Werner, Bischof von Straßburg, erbaut. Sie ließen die Burg 35 km südwestlich von Klettgau an der Aar, dem größten Nebenfluss des Hochrheins, errichten. Es wird angenommen, dass er die Burg nach einem Habicht benannte, der auf ihren Mauern saß.

Einige Historiker und Sprachwissenschaftler vermuten, dass der Name vom mittelhochdeutschen Wort „hab/hap“ für Furt stammen könnte, da die Burg in der Nähe einer Aarfurt liegt.

Der Name „Habsburg“ wurde dem Adelstitel erst von Radbots Enkel Otto II. hinzugefügt. Er fügte seinem Titel den Zusatz „von Habsburg“ hinzu und begründete damit das Haus Habsburg.

Die Bedeutung der Habsburg nahm ab, nachdem Radbots Nachkomme in siebter Generation, Rudolf, 1276 die Machtbasis der Familie nach Österreich verlegte. Die Habsburg blieb bis 1415 im Besitz des Hauses Habsburg, als Herzog Friedrich IV. von Österreich den Kanton Aargau an die Schweizerische Eidgenossenschaft verlor.

Das ursprüngliche Wappen der Habsburg, ein roter Löwe auf goldenem Grund, blieb bis zum Ende der Kaiserzeit Teil des österreichischen Wappens. Das moderne Wappen der Gemeinde Habsburg in der Schweiz zeigt die Habsburg.

Das Gebiet um die Burg war von Wäldern bedeckt, die erst um 1500, fast ein halbes Jahrtausend nach dem Bau der Habsburg, gerodet wurden.

Das Schloss ist seit 1804 im Besitz des Kantons Aargau. Seit 2009 ist es Teil des Museums Aargau. Heute sind der Grosse und der Kleine Turm der ursprünglichen Burg erhalten, die an ein Wohngebäude aus dem 13. Jahrhundert angebaut sind. Große Teile der Anlage liegen in Trümmern. Die Ausdehnung des östlichen Teils ist nur noch durch Grundmauern erkennbar. Die palastartige Residenz beherbergt ein Restaurant und eine kleine Ausstellung.

Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Habsburg_Castle

Am sogenannten «Galgenhübel» im Wald neben der Strasse nach Habsburg befand sich der Richtplatz des Amtes Königsfelden (Eigenamt), von dem heute noch ein Sockelstein des früheren Galgens neben dem Waldweg sowie gemäss einem Grabungsplan von 1943 ein weiterer Stein unter dem Trassee des Wegs zeugen. Hier wurden die Todesurteile vollzogen, die vom Landgericht des Amtes unter mehr oder minder direkter Einflussnahme der «Gnädigen Herren» von Bern gefällt worden waren. Tagungsort des Gerichts, welchem die Hochgerichtsbarkeit im Eigenamt oblag, war seit dem Mittelalter die Linde in der Gabelung der heutigen Zürcherstrasse und der Bahnhofstrasse in Windisch. Neben dem heute noch sichtbaren Sockelstein erinnert eine Hinweistafel an die einstige Funktion des Richtplatzes und die letzte Hinrichtung im Jahr 1806.

Quelle: https://www.ag.ch/denkmalpflege/suche/detail.aspx?ID=36300

Windisch gehört zum Bezirk Brugg und liegt unmittelbar südlich des Bezirkshauptorts Brugg, zwischen der Aare im Norden und der Reuss im Osten (und somit im Bereich des Wasserschlosses der Schweiz). Windisch ist bekannt als Standort des römischen Legionslagers Vindonissa, des Klosters Königsfelden und der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Der Ortsname findet sich erstmals 104/109 als Vindonissa in Tacitus’ Geschichtswerk Historiae belegt. Die eingedeutschte Form lässt sich als Vindisso und Windesch erstmals in einer Quelle von 1101/1150 (Kopie aus dem 14. Jahrhundert) fassen; von 1248 datiert die Nennung de Windischo (-o ist die von der Präposition de «von» abhängige lateinische Ablativendung), im Habsburger Urbar von 1303/1308 die Form ze Windische (mit der deutschen Dativendung). Der Name ist entweder zum keltischen Personennamen Vindos oder zum keltischen Gattungswort *uindo- «weiss» gebildet, beides ergänzt um das Suffix -is(s)a, und bedeutet damit entweder «Ort des Vindos» oder aber «Weissbach». Da der männliche Personenname gut bezeugt ist, tendiert die Namenforschung zu ersterer Erklärung.

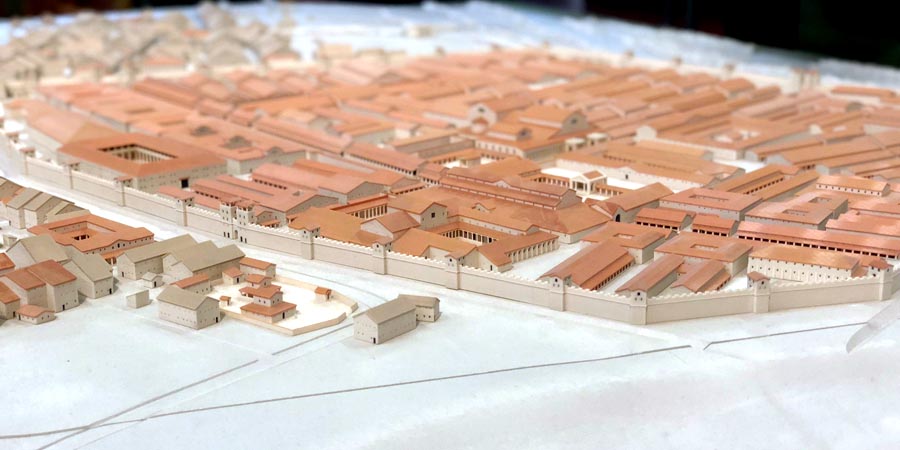

Das Vindonissa Museum präsentiert Geschichte und Geschichten aus dem einzigen römischen Legionslager der Schweiz. Eine lebendige Ausstellung zeigt die bedeutendsten Funde und Erkenntnisse aus mehr als 100 Jahren Ausgrabungen in Vindonissa.”

Das Vindonissa Museum zeigt in seiner Dauerausstellung Original-Objekte dieser Ausgrabungen. Die Ausstellung präsentiert das Leben und den Alltag im Legionslager in verschiedenen Themenbereichen und zeigt die weltweit grösste Sammlung römischer Schreibtafeln aus Holz.

Herzstück der Ausstellung ist ein dreidimensionales Modell des Legionslagers, das einen detaillierten Blick ins Lager ermöglicht. Die Ausstellung bietet mit Filmen, Hörgeschichten und Spielen eine interaktive Auseinandersetzung mit der römischen Vergangenheit der Region Brugg/Windisch.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 13 - 17 Uhr; Sonntag 10 - 17 Uhr

Quelle: https://vici.org/vici/10436/

Steigt man von der Steinackerstrasse aus die Treppe hinunter ins Campus-Parkgeschoss, begegnet man künftig im Vorraum Zeugen der römischen Zivilsiedlung Vindonissa.

Nun besichtigen wir den Bereich des römisches Legionärslagers Vindonissa.

Das römische Legionslager des 1. Jahrhunderts n.Chr. Vindonissa, Vicus, spätantikes Castrum und vermutlich zeitweise frühmittelalterlicher Bischofssitz auf dem Gebiet der Aargauer Gemeinden Windisch, Brugg, Hausen und Gebenstorf, an strategisch bedeutender Position am Zusammenfluss von Aare, Reuss und Limmat gelegen. Der antike Ortsname Vindonissa ist bei Tacitus, in der "Notitia Galliarum" und in der "Tabula Peutingeriana" sowie auf steinernen Inschriften und hölzernen Schreibtäfelchen vom 1. bis 4. Jahrhundert n.Chr. bezeugt. Bischofslisten, Münzprägungen und Urkunden tradierten ihn als Vinse in das Mittelalter hinein, woraus schliesslich der Ortsname Windisch entstand.

Trotz intensiver Ausgrabungstätigkeiten sind aus dem Gebiet der heutigen Gemeinde Windisch bislang nur wenige Spuren bekannt, die vor die spätkeltische bzw. römische Zeit zurückreichen. Zumeist handelt es sich dabei um Einzelfunde (Steinbeile, Bronzegeräte, Keramik), die bereits im 19. Jahrhundert gemacht wurden und über die keine weiteren Fundangaben vorliegen.

Erst bei jüngsten Ausgrabungen in der westlichen Peripherie des römischen Vindonissa stiess man auf einige Brandgruben, die zu einer Siedlung aus der späten Bronzezeit (ca. 1000-800 v.Chr.) gehören dürften.

Quelle: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/012287/2015-04-22/

Besucherinnen und Besucher werden im Vorraum des Campus-Parkgeschosses in Windisch überrascht: Dort ist nämlich eine eindrückliche Ausstellung von Töpferöfen zu sehen.

Im Zuge der Ausgrabungen Vision Mitte/Campus waren 2006 acht Töpferöfen zum Vorschein gekommen. Sie befanden sich ehemals an der Strasse nach Aventicum in einem eigentlichen Töpferbezirk, der vom frühen 1. Jh. bis zum späten 2. Jh. betrieben worden war. Hergestellt wurde in den Werkstätten Keramik aus Ton, etwa Krüge, Becher, Vorratstöpfe, Kochgeschirr.

Geliefert wurde die Ware wohl zur Hauptsache ins Legionslager Vindonissa; darauf lassen die mediterranen Formen schliessen. Drei dieser Töpferöfen konnten der Nachwelt glücklicherweise erhalten werden. Während des Campusbaues blieben sie gut geschützt im Boden. Nun werden sie zugänglich gemacht. Auf einer Ausstellungsfläche von 32 Quadratmetern werden sie hinter Glas präsentiert. Quelle: https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/brugg/ein-moderner-campus-uberrascht-mit-romischen-relikten-ld.1787723 + https://vici.org/vici/70273/

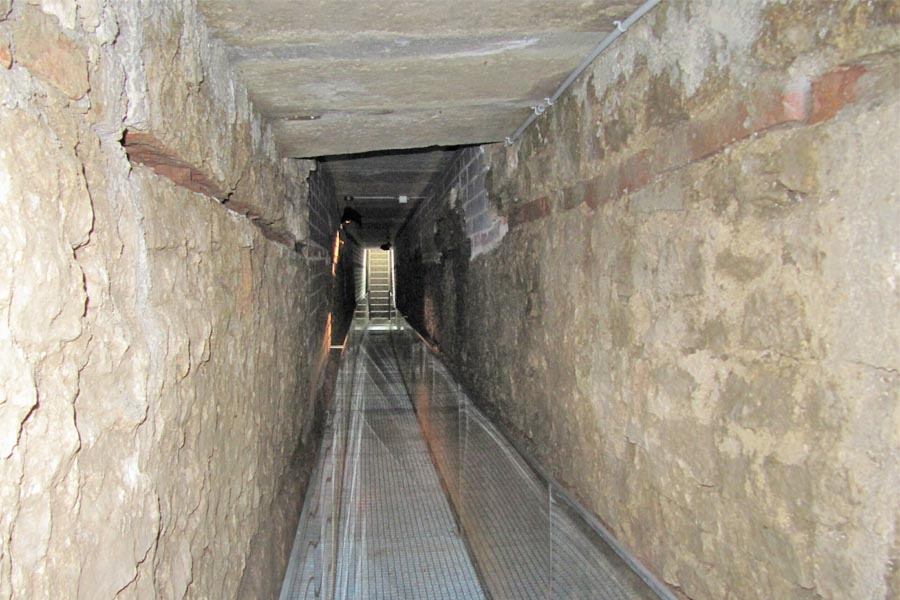

Hier kann man ein 20 m langes Stück des Hauptsammelkanals besichtigen. Die Bauten des Legionslagers waren durch ein mehr als 5 km langes System aus unterirdischen Abwasserkanälen verbunden. Es ist die grösste bekannte römische Kanalisation in der Schweiz. Die aus Stein gebauten Kanäle entwässerten die Latrinen, Thermen und Brunnenüberläufe. Sie sorgten zudem für einen schnellen Abfluss des Dach- und Strassenwassers.

Ein grosser Sammelkanal (1 m breit, 2 m hoch) verlief unter der Via Sagularis entlang der Westfront des Legionslagers zum nördlichen Abhang, von wo das Schmutzwasser über die Böschung zur Aare floss.

Quelle: https://vici.org/vici/41800/

Vom Nordtor (Porta decumana) aus hatte man eine hervorragende Sicht nach Norden zur strategisch wichtigen Aareklus. Von hier aus konnte der Verkehr auf den Flüssen überwacht werden.

Die zur Aare abfallende Böschung war für Fuhrwerke vermutlich zu steil. Durch das Tor wurden aber täglich grosse Mengen Abfall aus dem Lager gekarrt und am Nordhang abgelagert. So enstand vor dem Nordtor innerhalb von 70 Jahren ein 200 m langer und 18 m hoher Abfallberg.

Die quadratischen Hohlräume im Gussmauerwerk stammten von Holzpfosten, die einen Oberbau aus Holz trugen.

Quelle: https://vici.org/vici/41801/

Gleich gegenüber dem Porta decumana befindet sich eine Abdeckung des Abwasserkanals. Eine beschriftete Tafel weist auf deren Bedeutung hin.

Quelle: https://vici.org/vici/42890/

Der Bühlturm stammt wahrscheinlich aus der Zeit um 260 n. Chr., als Teile des ehemaligen Legionslager, der wieder aufgebaut und militärisch genutzt wurde. Vindonissa erhielt erneut strategische Bedeutung zur Sicherung der Nordgrenze gegen die Germanen.

Quelle: https://vici.org/vici/41804/

Das Bad gehörte zu einem grösseren Baukomplex ausserhalb des Legionslagers. Es war ein öffentliches Bad, das Quartierbewohner und Reisende gegen Bezahlung benutzen konnten. Besondere Beachtung verdienen die farbigen Wandmalereien (Gras- oder Schilfbüschel).

Es lassen sich sechs Bauperioden nachweisen. Die sichtbaren Überreste entsprechen im Wesentlichen dem Zustand am Ende von Bauperiode 4 (Ende 2./frühes 3. Jh.). In dieser zeit wurde das bad umfassend erneuert und umgebaut. Dabei entstanden auch die gut erhaltenen farbigen Wandmalerien in den Räumen C, E und F.

Das Badegebäude wurde spätestens im frühen 4. Jh. beim Bau der Wehrmauer des spätrömischen Kastells zerstört.

Quelle: https://vici.org/vici/41802/

Die Offiziersküche im Haus eines ranghohen Lageroffiziers wurde im Jahr 2003 entdeckt.

Die rund 1100 m² grosse Villa hatte, wie seine italischen Vorbilder, ein grosses Peristyl. Grösse und Art des Hauses sowie die Nähe zum Stabsgebäude und zur Via principalis deuten auf das Wohnhaus eines ranghohen Offiziers.

Spektakulär ist die hervorragend erhaltene Küche, die – typisch für das Haus eines ranghohen Offiziers – gross und im mediterranen Stil ausgestattet war. Der Kochherd war kanpp 10 m2 gross. Anchäobiologische Untersuchungen aus dem Küchenbogen zeigen, dass Spanferkel, Singvögel, Tauben, Enten, Gänse, Hirsche, Wildschweine, Mittelmeermakrelen und Austern geschätzt waren. Besonders beliebt waren offensichtlich Spatzen, denen man vor dem Kochen die Füsse abhackte. Diese fanden sich im Küchenboden wieder. Die Knochen lagen auf dem Abfallhaufen.

Quelle: https://vici.org/vici/41803/

Das Südtor oder die Porta Praetoria des Legionslager Vindonissa war wie üblich das repräsentativste Tor. Von hier führte die Hauptstrasse direkt zum Legionskommando.

Das wichtigste Tor eines Militärlagers war die Porta Praetoria. Die beim Tor beginnende Hauptstrasse (via praetoria) führte geradeaus zum Stabsgebäude der Legion (principia), dem verwaltungsmässigen und religiösen Zentrum des Lagers.

An derselben Strasse lag auch der Palast (praetorium) des Legionskommandanten. Mussten die Soldaten in den Krieg ziehen, verliessen sie das Lager in geordneter Formation durch die Porta Praetoria.

Die Hauptstraße und Südtor sind frei zugänglich.

Die Porta Praetoria in Vindonissa war rund 13 bis 15 Meter hoch und wurde von der 11. Legion in Stein errichtet. Die beiden seitlichen Tortürme hatten wie das Nordtor einen rechteckigen Grundriss und trugen einen hölzernen Aufbau. Die Tordurchfahrt war in der Höhe des Wehrgangs überbrückt, um dort Wachen aufstellen zu können. Seitlich an das Tor schloss die Lagermauer (vallum) an, die das gesamte Legionslager umfasste. Die Lagermauer war genau 12 römische Fuss (ca. 3,6 Meter) breit und in regelmässigen Abständen mit Wehrtürmen verstärkt. Vor ihr lag ein V-förmiger Spitzgraben (fossa) als Annäherungshindernis.

Die Via Praetoria führte vom Südtor geradewegs zum Nordtor des Lagers und bestand aus einem dicken, kompakten Kieskoffer, der sich über 2000 Jahre hinweg hervorragend erhalten hat. In den gemauerten Traufwasserkanälen entlang der Strasse wurde das Regenwasser, das von den Dächern der Häuser hinunterfloss, gesammelt und abgeleitet. Noch heute können die Besucher des Legionärspfads die behauenen, steinernen Säulenbasen der Laubengänge entlang der römischen Strasse sehen.

Quelle: https://www.museumaargau.ch/legionaerspfad/roemische-schauplaetze/hauptstrasse-und-suedtor + https://vici.org/vici/41745/ + https://vici.org/vici/42889/

Das Kloster Königsfelden ist ein ehemaliges Doppelkloster der Klarissen und Franziskaner in der Gemeinde Windisch im Schweizer Kanton Aargau. Es wurde 1309 durch die Habsburger gegründet und nach der Reformation im Jahr 1528 säkularisiert. Der Gebäudekomplex diente anschliessend als Residenz der Berner Landvögte, seit 1868 befindet sich hier eine Psychiatrische Klinik. Die Kirche gehört seit 2009 zum Museum Aargau. Der aus dem 14. Jahrhundert stammende Glasmalereizyklus gilt mit der Chorverglasung des Berner Münsters als bedeutendster der Schweiz.

Der Bau des Klosters erfolgte auf Initiative der Habsburger, deren Stammsitz ca. zwei Kilometer südwestlich von Windisch liegt. Am 1. Mai 1308 war König Albrecht I. unweit des Reussübergangs bei Windisch von seinem Neffen, Herzog Johann von Schwaben, ermordet worden. Zum Gedenken an diese Familientragödie stiftete die Königswitwe Elisabeth von Görz-Tirol ein Klarissenkloster, das Königsfelden genannt wurde. Von Beginn weg war dem Klarissenkloster ein kleiner Franziskanerkonvent angegliedert, der für die Seelsorge zuständig war. Die ersten Franziskanerbrüder zogen 1311 ein, die Nonnen folgten im Jahr danach. Die Königsfelder Chronik vermeldet, dass beim Bau des Klosters Bodenfunde gemacht wurden. Hier lag einst das Legionslager Vindonissa.

Albrechts Tochter Agnes von Ungarn, die Witwe des 1301 gestorbenen ungarischen Königs Andreas III., lebte ab 1317 in Königsfelden. Dank umfangreicher Landkäufe und wirtschaftlichem Geschick führte sie das Kloster zur Blüte. Am 22. August 1344 erteilte ihr Papst Clemens VI. das Privileg, das Kloster sooft sie wolle zu besuchen und an das Kloster ein Haus zu bauen. Nach ihrem Tod 1364 setzte ein schleichender Niedergang ein. 1397 schenkten die habsburgischen Herzöge dem Kloster das Eigenamt mit sämtlichen dazugehörenden Herrschaftsrechten.

Mit der Eroberung des westlichen Aargaus durch die Stadt und Republik Bern ging die Verbindung zum Stifterhaus verloren. Nach der Einführung der Reformation 1528 wurde das Kloster aufgehoben. Die Initiative zur Auflösung ging von den Nonnen des Klosters aus.

Der Gebäudekomplex erfuhr zahlreiche Umbauten und diente als Amtssitz der bernischen Landvögte des Amtes Königsfelden. Ein Hofmeister übernahm die Verwaltung der ehemaligen Klostergüter. 1804 gelangte das ehemalige Kloster in den Besitz des im Jahr zuvor gegründeten Kantons Aargau. Von 1868 bis 1872 erfolgte der Umbau zur Kantonalen Heil- und Pflegeanstalt, einer Psychiatrischen Klinik. Dabei wurde ein grosser Teil des Franziskanerkonvents abgetragen.

1947 drehte der Regisseur Leopold Lindtberg Teile seines Spielfilms Matto regiert in und um Königsfelden. Der Autor der Romanvorlage Friedrich Glauser verarbeitete darin teilweise seine Erlebnisse als Psychiatriepatient.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsfelden

Im Vergleich zu den andern Lagertoren ist das Porta principalis dextra architektonisch aufwändig, weil hier die von Gallien, Italien und Germanien kommende Fernstrasse in Lager führte. Die beiden Türme sind achteckig und waren etwa 20 m hoch. Der Mittelbau der Toranlage wirkt im Bezug zur Lagermauer etwas verschoben, weil er auf die Via principalis ausgerichtet ist.

Quelle: https://vici.org/vici/41796/

Das Amphitheater in Windisch im Kanton Aargau ist ein Amphitheater, das in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. in unmittelbarer Nachbarschaft des römischen Legionslagers Vindonissa errichtet wurde. Mit einer Ausdehnung von 111 × 99 Metern ist es die grösste Anlage dieser Art in der Schweiz. Es ist als Kulturgut von nationaler Bedeutung eingestuft. Die ersten systematischen Ausgrabungen erfolgten 1897, ein Jahr später ging die Anlage in den Besitz des Bundes über.

Während der Herrschaft von Kaiser Tiberius (14 bis 37 n. Chr.), als die Legio XIII Gemina in Vindonissa stationiert war, entstand ein erstes Amphitheater aus Holz. Der ovale Grundriss betrug 95 × 80 Meter, wobei die Arenafläche selbst 73 × 58 Meter gross war.

Daraus ergibt sich eine Kapazität von maximal 9'000 Zuschauern. Die Nordhälfte des Zuschauerraums war als Holzkonstruktion konzipiert, die Südhälfte bezog einen ansteigenden Hang mit ein. Um 45 n. Chr. wurde die Anlage durch einen Brand zerstört.

Nachdem die Legio XXI Rapax das Lager bezogen hatte, entstand um 50 n. Chr. die bis heute erhalten gebliebene steinerne Anlage mit drei konzentrischen elliptischen Mauerringen. Die Aussenmauer war 111 × 99 Meter gross, die Arena 64 × 52 Meter. Es fanden rund 11'000 Zuschauer Platz, wobei die Sitzstufenreihen zumindest in den oberen Rängen aus Holz bestanden. Die Zuschauer gelangten über die Treppen der Aussenmauer und einer in der Mitte befindlichen Scheitelmauer zu den oberen Sitzplätzen. Über die Eingänge im Westen, Osten und Norden konnten die mittleren Ränge erreicht werden, über den Nordeingang auch die unteren Ränge. Die beiden Zugänge zur Arena (jeweils mit zweiflügligen Toren) befanden sich in der Längsachse des Ovals, hinzu kamen acht kleine Pforten für das gezielte Eintreiben von Tieren. Münzfunde lassen darauf schliessen, dass das Amphitheater bis in die zweite Hälfte des 3. Jahrhunderts genutzt wurde.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Amphitheater_von_Windisch + https://vici.org/vici/4307/

In unregelmässigen Abständen wurden Einstiegsschächte eingerichtet, die der Kontrolle und Reinigung dienten. Es handelt sich dabei um senkrechte Kamine mit rechteckigem oder quadratischem Querschnitt, die an der Oberfläche mit einer oder mehreren grob zugerichteten Kalksteinplatten zugedeckt sind. Die Wände sind mit Kalkbruchsteinen und Kalkmörtel vermauert. Der grössere Teil der Schächte (vmtl. 16 Stück) ist in die Leitung eingelassen und reicht bis auf die Kanalsohle, wobei sich die Leitung an diesen Stellen verbreitert, damit ein Kontrolleur bis auf die Sohle hinabsteigen und den Kanal in beide Richtungen prüfen kann. Der kleinere Teil der Schächte (ca. 7 bis 9 Stück) reicht lediglich bis zu den Kanalwangen, und ein Kontrolleur kann dort nur von oben den Wasserverlauf inspizieren. Vermutlich weisen die voll eingebauten Schächte einen tieferen Boden als Absetzbecken auf, um Sand und Schlamm abzufangen, welche regelmässig abgeschöpft wurden.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserleitungen_von_Vindonissa

Die Thermalbäder Baden sind die ältesten bekannten Thermalquellen der Schweiz. Sie liegen in Baden und im benachbarten Ennetbaden im Kanton Aargau, beidseits einer markanten Flussbiegung der Limmat. Am Schnittpunkt zwischen Schweizer Mittelland und Faltenjura fliesst das Thermalwasser durch Muschelkalkschichten und steigt im Quellbereich durch Klüfte in der darüberliegenden Keuperschicht an die Oberfläche. Von den insgesamt 21 Quellen liegen 18 in Baden und drei in Ennetbaden. Das Wasser ist durchschnittlich 46,6 °C warm und besitzt einen besonders hohen Anteil an Calcium und Sulfaten. Mit einer Gesamtmineralisation von 4450 mg/l ist es das mineralreichste des gesamten Landes.

Als erste nutzten die Kelten während der späten Latènezeit nachweislich die heilende Kraft des Thermalwassers. Zu Beginn des 1. Jahrhunderts errichteten die Römer bedeutende Thermenanlagen, in deren unmittelbarer Nähe die kleinstädtische Siedlung Aquae Helveticae entstand.

Möglicherweise existierte in der Spätantike und im Frühmittelalter der Badebetrieb ununterbrochen weiter. Schriftliche Quellen über die Bäder gibt es seit dem 13. Jahrhundert. Während der Herrschaft der Habsburger und nach der Eroberung des Aargaus durch die Eidgenossen gehörte Baden zu den bedeutendsten Heilkurorten Europas und wurde von zahlreichen hochrangigen Personen besucht. Nicht zuletzt wegen der Bäder hielten die Eidgenossen hier ab 1416 ihre wichtigsten Tagsatzungen ab.

Die Anziehungskraft begann ab etwa 1500 zu schwinden und erreichte gegen Ende des 18. Jahrhunderts ihren ersten Tiefpunkt. Im 19. Jahrhundert erlebten die Bäder von Baden wieder eine Blütezeit, als Badekuren zu einem Massenphänomen wurden. Massive Investitionen in Hotels und Badeanlagen erhöhten die Attraktivität und lockten während der Belle Époque ein zahlungskräftiges internationales Publikum an. Der Niedergang setzte im Ersten Weltkrieg ein und beschleunigte sich ab den 1950er Jahren. Baden verpasste moderne Entwicklungen und um das Jahr 2000 kam der Kurbetrieb fast gänzlich zum Erliegen.

Im historischen Bäderquartier überwiegt die vom Klassizismus und Historismus geprägte Bäderarchitektur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, während die gotische und barocke Bausubstanz des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit nur noch in Spuren vorhanden ist. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts war das Gebiet sanierungsbedürftig. Neue Impulse gab ein Revitalisierungsprojekt, das im November 2021 eröffnet wurde und unter anderem eine neue Therme des Architekten Mario Botta umfasst. Gleichzeitig wurden öffentlich zugängliche Badebrunnen in Baden und Ennetbaden eingeweiht.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Thermalbäder_Baden

Die Burgruine Stein ist die Ruine einer Höhenburg auf 445 m ü. M. in Baden im Schweizer Kanton Aargau. Sie überragt die Altstadt und sicherte einst zusammen mit dem Landvogteischloss am Ufer der Limmat die enge Klus zwischen Schlossberg und Lägern. Die Burg Stein entstand vor dem Jahr 1000 und diente zeitweilig als Archiv der Habsburger. Die Eidgenossen zerstörten die Burg im Jahr 1415. Die Stadt Baden liess sie von 1657 bis 1670 als Festung neu errichten, 1712 wurde sie jedoch nach dem Zweiten Villmergerkrieg erneut zerstört; aus dem Abbruchmaterial entstand die Reformierte Kirche. Vollständig erhalten geblieben ist nur die Burgkapelle Sankt-Nikolaus.

Vermutlich noch vor dem Jahr 1000 entstand auf dem Felsgrat des Schlossbergs eine Burg. Auf wessen Befehl sie errichtet wurde, ist unklar; wahrscheinlich waren es die Grafen von Nellenburg, die damaligen Herrscher des Zürichgaus. Im Jahr 1077 gelangte sie im Investiturstreit in den Besitz der Lenzburger. Vor 1127 kam es zu einer Teilung der Lenzburger Herrschaft: Arnold II. und seine Nachkommen bezeichneten sich als Grafen von Baden. Nach dem Aussterben der Badener Linie der Lenzburger im Jahr 1172 traten die Grafen von Kyburg das Erbe an, 1264 schliesslich die Habsburger. Als Hausarchiv der Habsburger, in dem die wichtigsten Dokumente aufbewahrt wurden, entwickelte sich der Stein zu einem bedeutenden Verwaltungszentrum in den Vorlanden. Erwähnenswert ist insbesondere das 1303/07 entstandene Habsburger Urbar.

Als die Eidgenossen 1415 auf Anweisung des deutschen Kaisers Sigismund den habsburgischen Aargau eroberten, ergaben sich die meisten Burgen und Städte kampflos. Nur in Baden leisteten die Habsburger unter Landvogt Burkart von Mansberg erbitterten Widerstand. Die Belagerung begann am 25. April. Am 3. Mai gaben die Verteidiger die Stadt auf und zogen sich auf die Burg zurück. Am 11. Mai unterzeichnete von Mansberg einen Waffenstillstand, weil er auf Verstärkung hoffte. Doch nachdem die Berner mit schweren Geschützen angerückt waren, ergaben sich die Verteidiger am 18. Mai. Die Burg wurde wenige Tage später trotz kaiserlichen Einspruchs geschleift.

Die Eidgenossen überführten das habsburgische Archiv nach Luzern und gaben es erst 1474 wieder zurück.

Nach der Niederlage der reformierten Orte im Ersten Villmergerkrieg von 1655/56 plante Baden den Wiederaufbau der Burg Stein als Festung. Bereits im Dezember 1655 hatte Gregor Allhelg den Auftrag erhalten, entsprechende Pläne zu zeichnen. Ein Jahr später entschied sich der Stadtrat für ein Projekt des Ingenieurs Franz Martin Gump aus Bräunlingen. Ende 1657 begannen die aus Eigenmitteln finanzierten Bauarbeiten, die eine klare Missachtung der Friedens- und Neutralitätsbestimmungen darstellten. Zürich protestierte gegen den Festungsbau, verbot seinen Bürgern für sechs Jahre den Besuch der Bäder und erliess wirtschaftliche Sanktionen. Doch die übrigen Orte wollten sich nicht in einen weiteren Konflikt hineinziehen lassen, so baute Bern in Aarburg ebenfalls eine Festung. Baden wiederum berief sich auf seine Stellung als Reichsstadt.

Der Festungsbau war 1670 abgeschlossen; religionspolitisch erwies er sich für die Baden und die katholischen Orte als Erfolg, in militärischer Hinsicht jedoch als Fehlkonzeption. Das Verteidigungsbauwerk war bereits bei seiner Fertigstellung technisch veraltet. Insbesondere fehlten Aussenwerke, so dass sich den Gegnern ein leichtes Ziel bot; ausserdem war die gesteigerte Geschosskraft der modernen Artillerie nicht mitberücksichtigt worden. Während des Zweiten Villmergerkriegs ergab sich die Garnison am 31. Mai 1712 aufgrund der schweren Artillerieschäden in der Stadt. Die siegreichen Zürcher zerstörten bis zum 18. Juni den grössten Teil der Festungsanlagen endgültig, obwohl die Berner sie lieber weiterverwendet hätten. Die Badener wurden im Friedensvertrag dazu verpflichtet, nördlich der Altstadt aus dem Abbruchmaterial die reformierte Kirche zu bauen.

In späteren Jahrzehnten diente die Festung als Steinbruch. Seit 1837 besteht jedoch ein öffentlicher Aussichtspunkt, der sich zu einer beliebten Touristenattraktion entwickelt hat. Mit der Zeit baufällig geworden, musste der Wachtturm 1947 in den oberen Teilen erneuert und durch den Anbau einer Wendeltreppe erschlossen werden. 1998 wurde die Ruine in grösserem Umfang saniert und gesichert.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ruine_Stein

Die Burgruine Kindhausen ist der Ruinenrest einer Höhenburg aus dem Mittelalter auf dem Gebiet der Gemeinde Bergdietikon im Kanton Aargau.

Da es keine zuverlässigen Schriftquellen über die Ruine gibt, bleibt Vieles ungeklärt. Erbauer waren vermutlich die Herren von Schönenwerd, Dienstleute der Grafen von Kyburg und später der Habsburger. Anlässlich einer Grabung 1936 fand man Keramikscherben und ein lanzenförmiges Pfeileisen. Diese Funde lassen auf eine Erbauung gegen Ende des 12. Jh. schließen. Mitte des 13. Jh. fiel die Burg einem Brand zum Opfer und wurde aufgegeben. Kurze Zeit später wurde auch das Ökonomiegebäude aufgegeben und beide Gebäude zerfielen.

Als die Burg 1936 durch Reinhold Bosch, Albert Matter und Karl Heid ausgegraben wurde, waren von der Ruine kaum mehr sichtbare Spuren vorhanden. Einige Mauerreste wurden ausgegraben und konserviert.

Die Burg war zweigeteilt. Auf der südlichen Hügelkuppe, dem höchsten Punkt, stand ein runder Turm (vermutlich ein Bergfried) neben einem viereckigen Palas. Der Hocheingang zum Turm mit einem Innendurchmesser von 4,1 m und einer Mauerdicke von 1,2 m lag vermutlich im ersten Stock und war mit einer Holzgalerie mit dem Palas verbunden. Auf der nördlichen Hügelkuppe stand ein Ökonomiegebäude.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ruine_Kindhausen

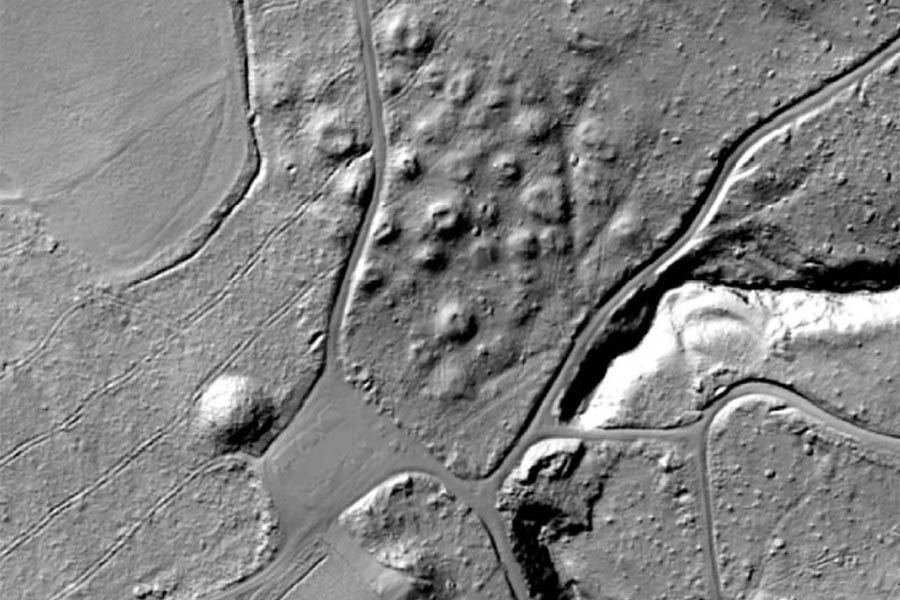

Im Bärhau in Unterlunkhofen befindet sich der größte bekannte Friedhof der Eisenzeit in der Schweiz.

Die 63 Grabhügel im Bärhau bilden den größten bekannten Friedhof der älteren Eisenzeit (Hallstattzeit) in der Schweiz. Sie wurden im 8. Jh. v. Chr. aufgeschüttet. In den Hügeln befanden sich jeweils eine oder mehrere Bestattungen. Die Grabhügel wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jh. leider nicht immer mit derselben Sorgfalt ausgegraben.

Die hier Bestatteten wurden mehrheitlich kremiert und in tönernen Urnen beigesetzt. Nur in den drei größten Grabhügeln finden sich auch Körperbestattungen. Die Bestatteten erhielten Gefäße aus Keramik mit ins Grab, in denen sich Speisen und Getränke befanden.

Auf dem Scheiterhaufen bzw. bei der Beerdigung trugen die Verstorbenen ihre Tracht und ihren Schmuck. Einem Mann wurde ein Schwert, einer Frau Teile eines Wagens als Statussymbole mit ins Grab gegeben.

Die beigegebenen Silberarmringe und die Bronzefigürchen sind gut 200 Jahre jünger als die Hügel. Damals, am Ende der frühen Eisenzeit (Hallstattzeit), wurden Verstorbene gelegentlich in bereits bestehenden Grabhügeln beerdigt.

Quelle: https://www.ag.ch/de/verwaltung/bks/kultur/kulturpflege/archaeologie/sehenswuerdigkeiten-fundorte?dc=04b18411-c7e3-468f-b2a2-c3c4b2d9a31e_de

...

Fortsetzung im Teil 2: Reisebericht Schweiz - Kanton Zürich (..., ...)